A Cirié, comune che dista venti chilometri da Torino, è difficile parlare di transizione ecologica senza fare i conti con una sigla: IPCA, ossia Industria Piemontese dei Colori alla Anilina. La ruggine che incombe su quel che resta della fabbrica di coloranti è oggi la manifestazione visibile di un fallimento industriale che ha lasciato disoccupazione e veleni. Le tegole e i vetri rotti nei vari reparti sono l’epilogo di una pagina di storia del Novecento contrassegnata dai corpi avvelenati di generazioni di lavoratrici e lavoratori travolte dagli anni ’30 agli anni ’60 dal tumore alla vescica.

Sebbene la betanaftilamina – scarto della produzione dell’anilina – fosse conosciuta come una sostanza cancerogena dalla fine degli anni ’30, sospendere la produzione di coloranti chimici tossici non fu messo in discussione dalla dirigenza, fino all’arrivo delle prime denunce e alla nascita della moderna epidemiologia. Negli anni ’70 le indagini sulla salubrità dei luoghi di lavoro da parte della classe operaia, insieme ai dossier dei sindacati e alle collaborazioni con le facoltà di medicina di Torino, contribuirono a ricercare i possibili nessi tra l’esposizione di nocività nell’ambiente di lavoro e l’insorgenza di alcune patologie tumorali. L’innesco partì da due operai malati di tumore, Albino Stella e Benito Franza: nel 1972 denunciarono l’azienda e aprirono la strada per un processo penale.

La loro malattia era da anni una presenza stabile in ogni reparto, ma quel carcinoma che invadeva i corpi degli operai non andava normalizzato. La storia della “Fabbrica del cancro”, come ricorda il titolo del libro curato anche dall’epidemiologo Benedetto Terracini, con la sentenza del 1977 e la condanna dei dirigenti a sei anni di carcere per omicidio colposo provocò uno squarcio negli stabilimenti e nei tribunali di tutta Italia. La ricerca dell’Inail di quel periodo, in cui si contarono 168 ex dipendenti morti per complicanze dovute al carcinoma alla vescica, segnò in qualche modo un’epifania: la ferocia dello sfruttamento era capace di aggredire oltre l’orario di lavoro, sostando nei corpi e nel territorio per decenni, di sopravvivere alla chiusura dell’IPCA e al fallimento della nuova proprietà, l’Interchim. La fabbrica resta così nel presente come un lascito tossico che non puoi disconoscere. Oggi a Cirié, l’ex IPCA-Interchim è un sito orfano da bonificare.

Leggi anche: lo Speciale sulle aree interne

Cosa sono i siti orfani

Di storie come quella dell’ex colorificio torinese ne esistono molte, alcune condividono lo stesso destino di abbandono, nello specifico molte fabbriche e impianti industriali hanno in comune la presenza di un inquinamento delle matrici ambientali e l’evanescenza di chi ha inquinato. Le promesse di crescita, i robusti business plan e le prospettive di espansione scompaiono assieme ai dirigenti quadro: tra fughe e cambi di proprietà, fallimenti e giochi finanziari, raggiungere il responsabile dell’inquinamento diventa impossibile.

Sfuma così il principio “chi inquina paga” e tante zone si ritrovano con terreni inquinati, capannoni fatiscenti, colossi di ferro in decadenza, fusti tossici, falde acquifere a rischio di contaminazione. I siti orfani restituiscono la faccia predatoria di quell’imprenditoria che credeva di possedere le città, le sue risorse e il futuro di migliaia di persone. È un’Italia avvelenata composta da ex fonderie, cartiere, colorifici, fornaci, discariche industriali e inceneritori. Oltre centomila ettari di territorio italiano inquinato e abbandonato dall’industria. Chi dovrà fare i conti con queste zone che mettono a rischio la salute della popolazione? Lo Stato.

Leggi anche: “Le risorse del Pnrr per il ciclo dei rifiuti? Concentrate in poche Regioni”

Il decreto del Ministero dell’Ambiente

La definizione di sito orfano nasce senza un apparato tecnico, l’inquadramento di questo fenomeno da un punto di vista amministrativo è arrivato di recente, raggiungendo una completezza con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 dicembre 2020, quello in cui sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro per la messa in sicurezza, la caratterizzazione e la bonifica di questi spazi interdetti e pericolosi per la salute pubblica. “Comporre una definizione precisa di sito orfano è stato un passaggio fondamentale per intervenire all’interno di proprietà private di vario genere. Molti dei siti individuati come orfani sono impianti industriali, di smaltimento e trattamento rifiuti a rischio di contaminazione ambientale. In alcuni casi parliamo di siti dismessi da più di venti anni, dove il pericolo o la presenza di inquinamento diventano prioritari rispetto alla proprietà dei terreni”. Carlo Precopo, geologo e funzionario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a Economiacircolare.com racconta la genesi del decreto che definisce in maniera dettagliata un sito orfano.

In particolare con l’articolo 2 “per sito orfano si intende un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato”.

Di cosa parlano gli articoli citati? Fanno riferimento al codice ambientale e alle norme sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche dei siti inquinati. Le operazioni nei siti orfani vengono definiti come interventi in danno, per questo motivo il decreto del 2020 parla molto di un eventuale ritorno del responsabile dell’inquinamento e della contaminazione. Rintracciarlo deve poter coincidere con il risarcimento dei soldi pubblici utilizzati per bonificare. “Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse”, lo spiega bene l’articolo 6 del decreto. “Definire con esattezza le mancanze dei proprietari e dei soggetti che per legge avrebbero dovuto concludere le operazioni di bonifica ci ha permesso di elaborare decreti e procedure capaci di avviare messe in sicurezza, caratterizzazioni e bonifica dei siti orfani”. Questo passaggio spiegato da Carlo Precopo è stato determinante per comporre una lista di 260 siti orfani che beneficeranno dei fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (ambito dell’investimento 3.4, Missione 2, Componente 4).

Il piano di investimento da 500 milioni di euro

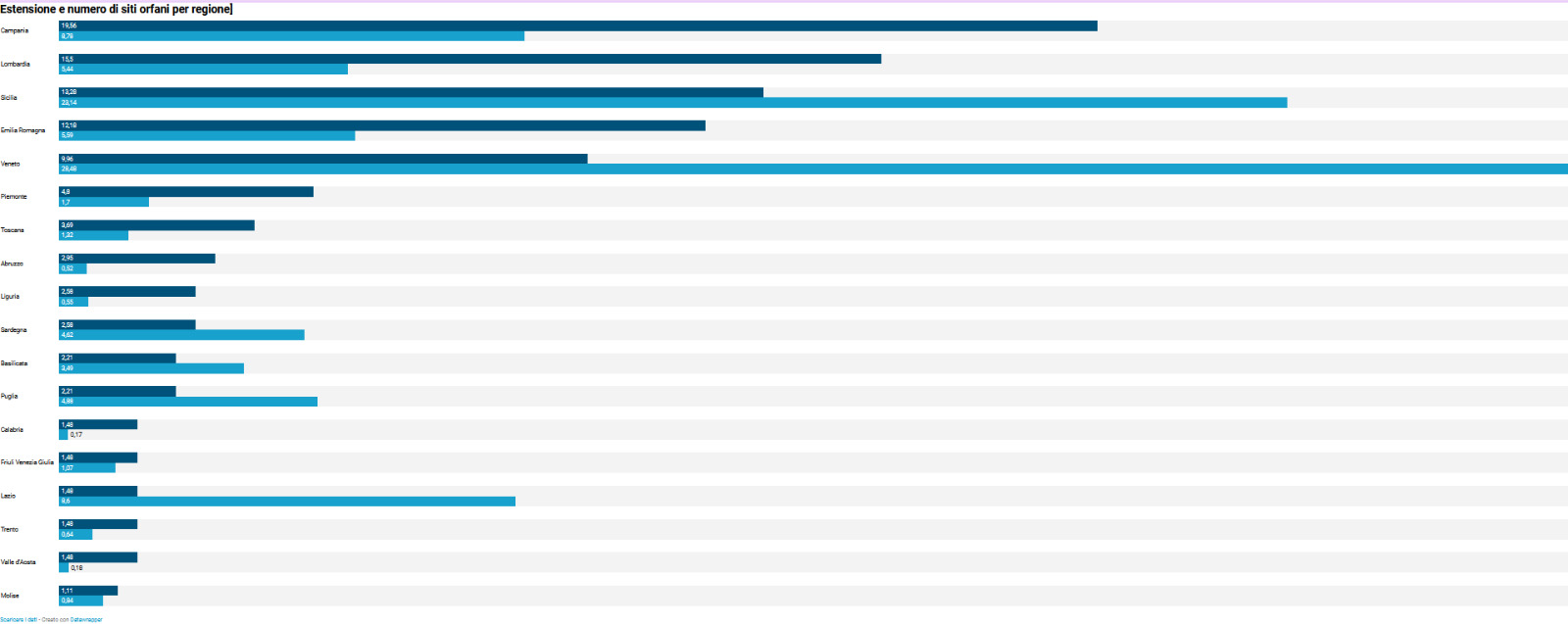

In Abruzzo ci sono 8 siti orfani, per lo più discariche comunali dismesse, nel Lazio sono 4, in Campania sono 53 tra stabilimenti, impianti di smaltimento rifiuti, ex cave e aree industriali abbandonate. Le ex fonderie riunite di Modena, gli stabilimenti dei colorifici a Piacenza e l’ex fabbrica del gas a Ferrara fanno parte dei 33 siti orfani dell’Emilia-Romagna. A indicare le zone abbandonate e inquinate da riqualificare sono state le amministrazioni regionali, l’ormai ex Ministero della Transizione Ecologica ha poi emanato la lista definitiva dei luoghi in cui investire 500 milioni di euro del Pnrr.

Le ripartizioni dei fondi sono stabilite nel piano d’azione pubblicato l’ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale, in cui vengono definiti anche i tempi e le modalità della riqualificazione di queste aree. In particolare, entro il 2026 bisogna raggiungere un obiettivo: “Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano”. Con 37 milioni di euro il Piemonte dovrà risanare 12 siti orfani, tra cui l’area dell’IPCA-Interchim a Cirié. Per l’ex colorificio c’è un investimento di 3 milioni e 890 mila euro. Dopo le operazioni di bonifica, il Comune intende restituire l’area alla collettività come parco-museo, con percorsi e mostre dedicate alla storia del colorificio e delle lotte operaie. Da tempo in paese c’è chi vuole far conoscere questa ferita, attraverso l’archivio di fabbrica e amplificando le storie di chi lottò per non morire di lavoro.

Leggi anche: Pnrr, i fondi non spesi su altri progetti potrebbero andare all’economia circolare

I soggetti attuatori del risanamento dei siti orfani e gli interventi previsti

Le amministrazioni regionali e le province autonome sono i soggetti attuatori delle bonifiche di questi territori. È il piano d’azione a definire come definire piani di collaborazioni tra enti locali, centri di ricerca e realtà imprenditoriali. E ovviamente viene esplicitato un requisito essenziale: “non essere stati individuati quali responsabili dell’inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito”. A leggere il piano d’azione si capisce che per beneficiare dei finanziamenti, i soggetti attuatori devono comporre progetti di fruizione e di riutilizzo dei suoli contaminati. In particolare, si legge nel piano, “la tipologia di interventi previsti – messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di bonifica – e le matrici ambientali oggetto degli interventi, quali suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito, sono coerenti con il target della rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree”.

A giugno del 2024 scadrà invece il termine per approvare i primi 90 progetti di messa in sicurezza e bonifica. Come immaginare queste aree? È la domanda che si fanno molte amministrazioni, ma anche tante associazioni, le reti civiche, i comitati. Se la fanno gli innovatori, i centri di ricerca, gli incubatori di impresa, i dipartimenti di urbanistica, le accademie di design, le creative e i creativi. Risignificare questi spazi non è di certo un’operazione neutrale, come non lo è nessun processo di rigenerazione materiale. Con chi immaginare queste aree interdette? Riqualificare una fabbrica come quella di Cirié è un atto che porta con sé un’infinità di possibilità e di scenari diversi, in cui i fondi del PNRR sono soltanto il canovaccio comune per una serie di discorsi sull’innovazione, la circolarità e la sostenibilità. Monitorare la concretezza del risanamento è un dovere; un obbligo imposto dalla legge. Impedire nuove speculazioni e progetti escludenti è invece una scelta politica.

Ci sarà un ruolo per la storia e le storie di chi ha contribuito a denunciare le tossicità di quel mondo? Questi luoghi saranno spazi sociali permeabili, aperti e pubblici? Sono domande politiche, come sono politiche le questioni legate alle procedure e ai rallentamenti delle bonifiche, sia dei siti orfani che dei siti d’interesse nazionale (SIN), ossia di quelle zone contaminate riconosciute dal Ministero dell’Ambiente come territori contaminati. Brescia, Taranto, Casal di Principe, Porto Marghera, Colleferro, Gela, sono solo alcuni luoghi che abbiamo imparato a conoscere per questo motivo. Anche in queste zone – dove l’epidemiologia e la letteratura scientifica segnalano spesso un aumento di tumori e di inquinamento – praticare la transizione ecologica senza giustizia sociale vuol dire limitare le possibilità di liberare la popolazione dalle tossicità lasciate dalle fabbriche.

Leggi anche: Lo studio che analizza l’impatto del ciclo di vita della plastica. “Una questione di ingiustizia sociale”

I Sin e i siti orfani, l’eredità tossica del Novecento

“I Sin e i siti orfani sono ancora ferite aperte in moltissimi territori della nostra penisola. Ferite che raccontano di una politica industriale ceca nei confronti dell’impatto della produzione a livello di salute pubblica e ambientale. Intere aree e popolazioni sono state condannate, nel secolo precedente, a divenire zone di sacrificio, cioè aree in cui è stata imposto un regime di ingiustizia ambientale da cui è difficile evadere ancora oggi quando, in molti casi, la produzione è cessata”. Giulia Arrighetti, ricercatrice sociale e dottoranda in antropologia medica, specializzata nello studio della medicina del lavoro e dell’ecologia politica, avvicina queste geografie, i Sin e dei siti orfani.

Al di là delle classificazioni, parlare di giustizia ambientale conduce verso dibattiti, ricerche e rivendicazioni che intrecciano medicina del lavoro, epidemiologia e diritto alla salute. Nell’ultimo rapporto Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) la disuguaglianza sociale entra nella discussione epidemiologica in termini di deprivazione socioeconomica. Il contributo dei ricercatori Roberto Pasetto e Daniela Marsili dell’Istituto Superiore di Sanità inaugura un’intera sezione dedicata alla giustizia ambientale. “I meccanismi di generazione e mantenimento delle disuguaglianze nei siti contaminati fanno riferimento alle modalità istituzionali e sociali che caratterizzano i processi decisionali in quei territori. Ciò chiama in causa i fenomeni di marginalizzazione e misrecognition che interessano queste comunità, ossia il non riconoscimento formale e sostanziale della popolazione e dei sottogruppi maggiormente svantaggiati nei processi decisionali che riguardano sia l’insediamento sia la permanenza per decenni di impianti industriali inquinanti nei territori dove essi risiedono. I fenomeni di misrecognition riguardano anche gli interventi migliorativi delle condizioni di degrado dei loro territori, in primis le bonifiche e, sul fronte della sanità pubblica, gli interventi di riduzione delle esposizioni agli inquinanti e del conseguente impatto sulla salute della popolazione residente”, spiegano Pasetto e Marsili nello studio Sentieri. Non è solo inquinata, questa parte d’Italia è anche spaesata, in alcuni casi avvilita, in altri ancora esige e reclama dignità; vuole essere riconosciuta.

“L’antropologia medica – continua Arrighetti – insieme ad altre scienze sociali, da alcuni anni si sta occupando dello studio delle dinamiche sociali, economiche, politiche e scientifiche che caratterizzano la gestione/governo di questi territori. Ad emergere da questi studi è il sentimento di disorientamento e fatica delle popolazioni “contaminate” davanti ai ritardi o all’assenza delle bonifiche, o alla mancata comprensione dei reali effetti sulla loro salute delle nocività ancora presenti. Sono anche diffuse disillusione e paura rispetto al futuro dei loro territori a livello occupazionale, a partire dalla consapevolezza che il ricatto occupazionale, la scelta obbligata tra la salute e il lavoro, rappresenti ancora una realtà radicata. Per questo ritengo che sia fondamentale entrare in relazione con le persone che abitano nei territori SIN e a partire proprio dai loro bisogni e dalle loro considerazioni ripensare nuovi a modelli di gestione dal basso di questa “crisi perpetua” che caratterizza un’ampia parte del territorio italiano. La soluzione, sempre che sia possibile parlare di soluzione davanti a situazioni di contaminazione così rilevanti, non può essere unicamente tecnico-scientifica, ma politica e sociale: bisogna rifondare un’ecologia politica dei territori contaminati, anche perché quasi sicuramente la lista non diminuirà con l’andare del tempo, ma aumenterà”.

Leggi anche: Perché la corsa al litio rischia di moltiplicare i pericoli: gli appelli e gli studi per scongiurarli

© Riproduzione riservata