Additivi chimici della plastica sì oppure no? Mentre i lavori per sviluppare un trattato sull’inquinamento da plastica stanno provando ad entrare nel vivo (siamo a Ginevra, seconda parte della quinta sessione del Comitato intergovernativo di negoziazione – INC-5.2), i delegati discutono anche della questione di quei polimeri e sostanze chimiche “preoccupanti” (chemicals of concern). Se da una parte Svizzera e Messico hanno presentato un documento, firmato da 77 Paesi, per limitare o vietare prodotti di plastica pericolosi e di sostanze chimiche preoccupanti, altri (petrostati e grandi produttori di plastica) cercano di per evitare che il trattato limiti l’attività delle proprie imprese adducendo il fatto che le sostanze chimiche sono oggetto di altri trattati. Ma perché questo è un tema centrale?

Leggi anche lo SPECIALE | Trattato sulla Plastica

Cosa sono gli additivi della plastica

Le plastiche che conosciamo praticamente non esistono senza additivi. Ingredienti fondamentali nella produzione, forniscono ai polimeri le caratteristiche per le quali li conosciamo (duttilità, resistenza ai raggi solari, colore, …) e che ne hanno determinato la fortuna. Nel processo di compounding queste sostanze chimiche si mescolano alle resine e servono come stabilizzanti, plastificanti, ritardanti di fiamma, antiossidanti. Ogni tipo di polimero e ogni diverso uso richiedono additivi in quantità e qualità diverse. Facciamo l’esempio del PVC. Il PVC dei tubi è mediamente composto da 98% di resina e 2% di stabilizzanti. I profili usati per realizzare finestre hanno l’85% di resina e il 5% di additivi (soprattutto stabilizzanti e filler, le sostanze aggiunte per modificare le proprietà del polimero durante l’estrusione). E più il PVC deve essere flessibile più la bilancia si sposta verso gli additivi: la pelle sintetica in PVC ha il 53% di resina pura più il 40% di plastificanti, il 5% filler e il resto di stabilizzanti. Nel PVC che isola il rame dei cavi elettrici la resina è solo il 42% del totale, miscelata con un 23% di plastificanti, 33% di filler, e tutto il resto stabilizzanti e altro (Commissione Europea, 2004).

Quanti sono gli additivi

Secondo l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), oggi sono circa 470 gli additivi abbinati al PVC, soprattutto stabilizzanti termici, plastificanti e ritardanti di fiamma. Certo il PVC è un caso particolare: Zero Waste Europe ricorda che il cloruro di polivinile richiede di gran lunga il maggior numero di additivi di tutti i tipi di plastica, assorbendo da solo il 73% della produzione mondiale.

Una ricerca pubblicata a luglio su Nature (Mapping the chemical complexity of plastics) ha presentato un inventario di oltre 16.000 sostanze chimiche impiegate nei processi per produrre la plastica: 5.776 additivi, 3.498 coadiuvanti tecnologici, 1.975 sostanze di partenza. E proprio i ricercatori e le ricercatrici firmatari dello studio ricordano che “le sostanze chimiche presenti nelle materie plastiche spesso non sono sufficientemente considerate nella strategia complessiva di prevenzione e mitigazione degli impatti delle materie plastiche sulla salute umana, sull’ambiente e sull’economia circolare”. Il bello infatti, si fa per dire, è che queste sostanze non sono innocue.

Leggi anche: Trattato globale sulla plastica, si riparte a Ginevra

Una questione di salute pubblica

Ancora lo studio su Nature ha identificato “più di 4.200 sostanze chimiche che destano preoccupazione (chemicals of concern) e che sono persistenti, bioaccumulabili, mobili o tossiche”. Un altro studio pubblicato qualche giorno fa su Lancet e coordinato da una delle maggiori autorità in materia di plastica e salute, il professor Philip J. Landrigan, ci ricorda che “la maggior parte dei danni accertati per la salute associati all’uso della plastica sono dovuti ai chemicals of concern: non solo i monomeri che andranno a formare le lunghe catene polimeriche ma anche, appunto, gli additivi. Che una volta aggiunti ai polimeri non restano fermi lì ma se ne vanno in giro, nell’ambiente e nei nostri corpi. Il perché lo leggiamo ancora su Lancet: gli additivi “non sono legati chimicamente alle matrici polimeriche. Al contrario, sono fisicamente miscelati nei polimeri e possono essere rilasciati dalla plastica e nell’ambiente circostante per lisciviazione, volatilizzazione e abrasione”.

Gli impatti negativi, spiega la Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty, rete internazionale di oltre 300 scienziati e tecnici sull’inquinamento da materie plastiche, si verificano “lungo tutto il ciclo di vita, dall’estrazione delle risorse, alla produzione e all’uso fino alla fine del ciclo di vita”.

Le indagini di biomonitoraggio rilevano diverse centinaia di sostanze chimiche sintetiche, comprese quelle della plastica, “in persone di tutte le età, compresi i neonati esposti in utero, in tutte le regioni del mondo” (Lancet). Parliamo di bisfenoli legati alla plastica, ftalati, ritardanti di fiamma bromurati, PFAS.

Un’importante fonte di esposizione umana a queste sostanze chimiche sono i materiali a contatto con gli alimenti: contenitori per alimenti, bottiglie per l’acqua potabile, buste per alimenti per bambini, stoviglie e attrezzature per la lavorazione dei cibi “possono tutti rilasciare sostanze chimiche direttamente negli alimenti e nelle bevande”. Un’analisi di quasi mille studi scientifici sui materiali plastici a contatto con gli alimenti (qui, qui, qui, e qui, ad esempio) ha riportato che poco meno di 1500 sostanze (il 40% delle circa 3700 analizzate) vengono rilasciate nei cibi. Oltre agli imballaggi alimentari, altre fonti di esposizione sono la polvere domestica, gli imballaggi dei prodotti per la cura della persona, gli indumenti, i mobili e i tappeti, le apparecchiature elettroniche, come i telefoni cellulari e i computer. E poi i materiali da costruzione, i tubi, i dispositivi medici.

Le diverse molecole critiche possono avere effetti diversi sulla salute – dai danni al sistema riproduttivo alla diminuzione della funzione cognitiva, e poi ipertensione, obesità, ictus, cancro – ma va anche ricordato, come fa la ricerca su Lancet, che “nonostante i grandi volumi di produzione e la diffusa esposizione umana, non sono disponibili pubblicamente dati di rischio per oltre due terzi delle sostanze chimiche plastiche conosciute. Quando i dati di pericolo sono disponibili, spesso sono incompleti. Circa il 75% delle sostanze chimiche di plastica per le quali sono disponibili dati, più di 4200, sono risultate altamente pericolose a causa dei loro effetti tossici, della persistenza, del bioaccumulo e della mobilità”.

Ancora lo studio coordinato da Landrigan: “Date le notevoli lacune nella conoscenza delle sostanze chimiche plastiche, è ragionevole concludere che la piena portata dei loro danni alla salute è sottovalutata. […] Dato l’attuale approccio post-market alla valutazione delle materie plastiche (cioè dopo che le sostanze sono sul mercato, come avviene negli USA; in Ue è diverso, ndr) […] potrebbero esserci sostanze chimiche plastiche attualmente in largo uso con danni in corso per la salute umana che non sono ancora stati scoperti”. Le stime dei costi sanitari condotte su alcune delle molecole sotto osservazione vanno da decine di miliardi a più di un trilione di dollari.

Leggi anche: “Negoziati sulla plastica prigionieri delle industrie fossili: il tempo della gradualità è finito”

Controlli insufficienti e regole inadeguate

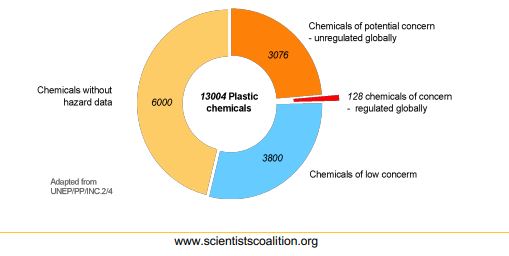

Eppure solo una piccola parte di queste molecole è sottoposta a restrizioni o divieti. The Scientists’ Coalition, in un documento del 2023 (Policy Brief: Role of chemicals and polymers of concern in the global plastics treaty), afferma che solo il 4% è regolamentato a livello globale. Solo 128 delle oltre tremila sostanze chimiche pericolose della plastica sono regolamentate a livello internazionale, e di almeno 6.000 sostanze non è stata valutato il livello di sicurezza. Né vengono valutati gli effetti dei mix chimici tra le diverse molecole: “Ciò indica un fallimento dell’attuale regolamentazione nazionale e internazionale”.

Il controllo, secondo i membri della rete, “è carente perché gli attuali sistemi di regolamentazione sono inefficaci e insufficienti”.

Oltre alla salute delle persone e a quella dell’ambiente, anche l’economia circolare paga dazio a questo enorme problema: le sostanze chimiche pericolose possono accumularsi nelle plastiche durante il riciclo, perché ad ogni ciclo ne vengono aggiunte di nuove. E nemmeno le bioplastiche sono esenti. “Le sostanze chimiche pericolose impediscono la transizione verso un’economia globale circolare sicura e sostenibile” affermano gli scienziati.

Per questo chi chiede un trattato ambizioso ed efficace chiede anche la regolamentazione degli additivi e dei polimeri più preoccupanti: “Senza un’inclusione completa delle sostanze chimiche e dei polimeri della plastica, non è possibile raggiungere l’obiettivo del trattato di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli impatti negativi della plastica e di promuovere una produzione e un consumo sostenibili”, dice la Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty.

© Riproduzione riservata