Il 19 agosto si celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, una data che commemora il giorno del 1839 in cui il governo francese acquistò il brevetto del dagherrotipo per donarlo “gratuitamente al mondo”. Perché questo atto fu così importante? Perché tale gesto ha democratizzato la capacità di catturare la realtà, e il suo impatto – sappiamo oggi a distanza di quasi due secoli – è andato ben oltre il semplice ritratto. La fotografia è diventata uno degli strumenti più potenti per il cambiamento sociale, un veicolo per dare un volto a crisi altrimenti astratte e, in particolare, per mobilitarci nella difesa del nostro pianeta.

Dalla meraviglia del vedere la nostra casa comune per la prima volta dallo spazio, alla cruda testimonianza dei disastri ambientali, alcune immagini hanno avuto – e hanno tuttora – il potere di fermare il tempo, scuotere le coscienze e ispirare l’azione. Avete bisogno di qualche promemoria? Vi portiamo con noi in un viaggio attraverso alcuni degli scatti che hanno cambiato per sempre il nostro modo di vedere il mondo.

L’alba della coscienza: “Earthrise”

Potremmo permetterci di dire che tutto è iniziato con una singola immagine. Il 24 dicembre 1968, l’astronauta William Anders, a bordo della missione Apollo 8, scattò la prima fotografia a colori della Terra vista dalla Luna. Quell’immagine, nota come “Earthrise” (Alba della Terra), mostrava il nostro pianeta come una biglia blu e bianca, vibrante di vita, sospesa nell’infinita oscurità dello spazio. Per la prima volta, l’umanità si vide dall’esterno: fragile, solitaria e innegabilmente unita.

Si racconta che quando Anders vide la Terra emergere da dietro l’orizzonte lunare e chiamò emozionato gli altri, scattando una foto in bianco e nero. L’astronauta chiese quindi al collega James Lovell una pellicola a colori e così nacque Earthrise, che in seguito fu scelta dalla rivista Life come una delle cento foto del secolo. Tra le sue frasi a commento dello scatto divenne celebra la sua considerazione: «Siamo venuti fin qui per esplorare la Luna e la cosa più importante è che abbiamo scoperto la Terra.»

Sulla conservazione del pianeta, disse: «Vi assicuro che, più che un enorme gigante, dovremmo pensarla come la fragile palla dell’albero di Natale che dovremmo maneggiare con molta cura.»

“Earthrise” divenne infatti l’emblema del nascente movimento ambientalista, ispirando la creazione della prima Giornata della Terra nel 1970 e instillando un senso di responsabilità collettiva per la nostra casa.

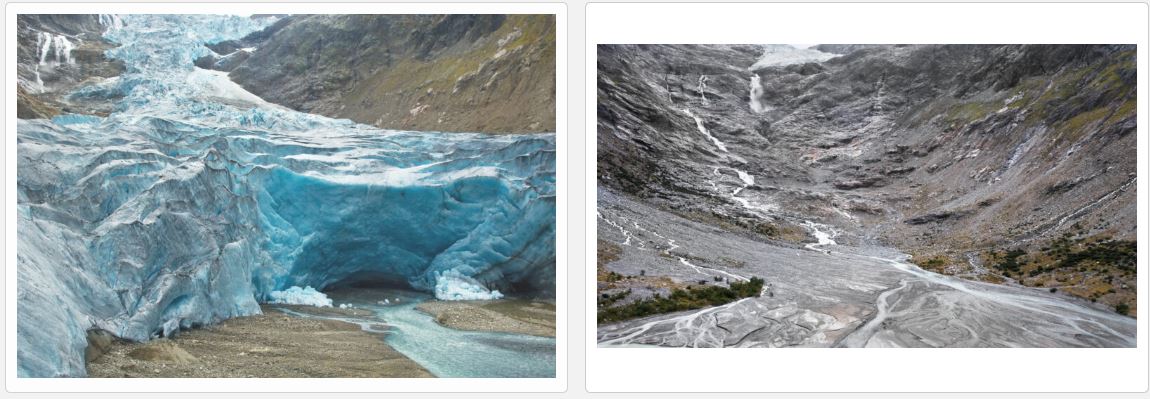

I ghiacciai che scompaiono, la prova visiva

Se “Earthrise” ha mostrato la bellezza del nostro pianeta, altri progetti fotografici ne hanno documentato la lenta agonia. Il cambiamento climatico è un processo graduale, difficile da percepire giorno per giorno. È qui che il lavoro dell’Extreme Ice Survey (EIS), fondato dal fotografo James Balog e reso celebre dal documentario “Chasing Ice”, diventa fondamentale. Installando decine di macchine fotografiche time-lapse in Groenlandia, Islanda e Alaska, l’EIS ha catturato il ritiro dei ghiacciai nel corso degli anni. Le sequenze mostrano masse di ghiaccio grandi come città sgretolarsi e svanire. Non sono opinioni, ma prove visive inconfutabili, che trasformano i dati scientifici in un’esperienza drammatica, rendendo visibile una crisi altrimenti invisibile.

Leggi anche: Gli europei e l’ambiente visti dall’obiettivo dei vincitori del concorso fotografico EEA

Disastri ambientali da non dimenticare

La fotografia ambientale non è solo meraviglia o documentazione scientifica; è anche testimonianza cruda delle nostre peggiori negligenze e la dimostrazione forse che l’umanità abbia troppo spesso sovrastimato le proprie capacità di far fronte ad eventuali situazioni critiche e di pericolo.

- Chernobyl (1986): Dopo il peggior disastro nucleare della storia, la città di Pripyat fu evacuata per sempre. Le fotografie della sua desolazione, come la ruota panoramica arrugginita di un parco divertimenti mai inaugurato, sono diventate il simbolo di un paesaggio reso inabitabile. Queste immagini non mostrano vittime, ma un’assenza spettrale che ci ricorda la fragilità della nostra civiltà di fronte a tecnologie che non sempre sappiamo controllare.

- Bhopal (1984): In India, una fuga di gas tossico da una fabbrica di pesticidi causò una strage. La fotografia di Pablo Bartholomew del volto di un bambino morto, parzialmente sepolto, divenne il simbolo del disastro. Quell’immagine straziante ha dato un volto alle migliaia di vittime anonime, costringendo il mondo a interrogarsi sul costo umano del progresso industriale e sulla responsabilità delle multinazionali.

- L’orango contro la ruspa (2013): Un’immagine catturata in Borneo mostra un orango che affronta una ruspa intenta a distruggere la sua casa per far spazio a piantagioni di olio di palma. La foto è diventata virale perché incapsula il conflitto tra la fauna selvatica e la deforestazione. L’animale non è una vittima passiva, ma un combattente che difende il suo mondo, collegando direttamente le nostre scelte di consumo alla perdita di biodiversità.

- Deepwater Horizon (2010): Il Golfo del Messico divenne il teatro del disastro della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. Per 87 giorni, milioni di barili di greggio si riversarono in mare, soffocando la vita marina. Tra le innumerevoli immagini di quella marea nera, una divenne il simbolo della tragedia: la fotografia di un pellicano completamente avvolto dal petrolio, con le ali appesantite e incollate, scattata da Charlie Riedel. Quell’immagine ha dato un volto alla devastazione, diventando – a suo modo – manifesto vivente del costo dei combustibili fossili.

- Amazzonia (2019): Un’ondata di incendi senza precedenti devastò vaste aree della foresta amazzonica, collegati direttamente a un’accelerazione della deforestazione. In questo caso, l’impatto non è venuto da una singola foto, ma da un fiume di immagini: le viste aeree e satellitari che mostravano la foresta come una cicatrice ardente, le immense colonne di fumo e le strazianti foto di animali in fuga. Immagini che ci hanno reso partecipi di un’emergenza planetaria, mostrando la distruzione attiva e su larga scala di un intero sistema vitale.

Sebastião Salgado, dalla testimonianza alla rigenerazione

Nessuno incarna la dualità della fotografia ambientale come il maestro brasiliano, recentemente venuto a mancare, Sebastião Salgado. Dopo aver passato decenni a documentare le più grandi tragedie umane – guerre, carestie, migrazioni –, Salgado si ritrovò svuotato. Per “curare la sua anima”, insieme alla moglie Lélia Wanick Salgado, decise di invertire il suo sguardo: non più sull’uomo che distrugge, ma su ciò che del pianeta è ancora puro e incontaminato.

Da questa ricerca sono nati progetti monumentali come “Genesi”, la sua “lettera d’amore al pianeta”, e “Amazônia”, un’immersione profonda nella foresta e tra le comunità indigene che la proteggono. Le sue immagini in bianco e nero, maestose e potenti opere d’arte, sono un appello a preservare la bellezza che ci resta.

Ma l’impegno di Salgado non si è fermato all’immagine. Tornato nella fazenda della sua infanzia in Brasile e trovandola desertificata, ha dato vita a un’impresa utopica: ha fondato l’Instituto Terra e ha iniziato a ripiantare da zero la foresta atlantica. Oggi, milioni di alberi dopo, quell’area è tornata a vivere. Salgado ci insegna che la fotografia non deve solo mostrare il problema, ma può essere il seme per un’azione concreta e rigenerativa. Come lui stesso ha affermato: “La natura è la grande arte del pianeta. La nostra missione è preservarla.”

Visualizza questo post su Instagram

Leggi anche: Circolare, la cultura che mette in rete le risorse e riduce gli sprechi

Il potere delle nuove generazioni

Se le grandi fotografie del passato hanno avuto bisogno di fotografi eccezionali o di eventi catastrofici, l’era moderna ha dimostrato come anche l’immagine di una singola persona possa diventare un simbolo globale. Nessuno incarna questo fenomeno meglio di Greta Thunberg. La fotografia che la ritrae agli inizi della sua protesta, nel 2018, è di una potenza disarmante: una ragazzina seduta da sola fuori dal parlamento svedese con un cartello scritto a mano, “Skolstrejk för klimatet” (Sciopero scolastico per il clima).

Quell’immagine, nella sua semplicità, è diventata il simbolo della frustrazione di una generazione e della potenza di un’azione individuale. La sua diffusione virale ha dato il via al movimento globale dei “Fridays for Future”. Le fotografie successive non hanno fatto che amplificare questo messaggio, mostrandola mentre dialoga con i leader mondiali o mentre incontra figure di enorme influenza. Particolarmente simbolica è la fotografia del suo incontro con Papa Francesco nel 2019. L’immagine del Pontefice che incoraggia la giovane attivista rappresenta un’alleanza inedita e potente tra scienza, gioventù e spiritualità, dimostrando come la battaglia per il clima abbia trasceso ogni confine. Un’immagine che rappresenta la richiesta urgente e non più negoziabile di un’azione per evitare nuovi e sempre più numerosi disastri ambientali.

Dalla protesta alla politica

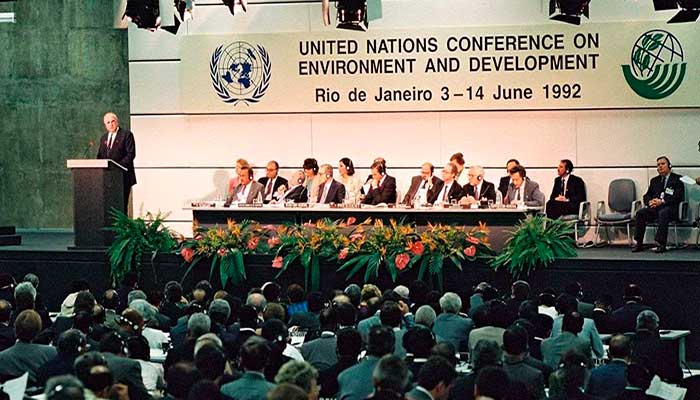

La fotografia ambientale non cattura solo disastri, ma anche i tentativi di evitarli, imprimendo su pellicola alcuni istanti decisivi del movimento ambientalista. Le immagini del Summit della Terra di Rio de Janeiro del 1992, la prima grande conferenza globale sul clima, sono storiche. Una foto della sala plenaria con i delegati di oltre 170 nazioni non suscita forse la drammaticità di un ghiacciaio che crolla, ma simboleggia di certo la speranza: la nascita della diplomazia climatica e la presa di coscienza, a livello istituzionale, che il nostro destino è comune e che ambiente e sviluppo sono strettamente legati.

Pochi anni dopo, la fotografia documentò il primo, storico tentativo di tradurre quella speranza in un obbligo. Le immagini del Protocollo di Kyoto (1997) sono formali, quasi austere: delegati in giacca e cravatta che firmano documenti o applaudono compostamente. Eppure, quegli scatti rappresentano una pietra miliare: il primo accordo legalmente vincolante per la riduzione delle emissioni. La fotografia qui funge da atto notarile della storia.

L’importanza delle fotografie oggi

Oggi, nell’era degli smartphone e dei droni, siamo tutti potenziali fotografi ambientali. Chiunque può documentare un abuso o celebrare una bellezza da proteggere. La sfida, in un mondo sommerso di immagini, è raccontare storie che contino. La fotografia è uno strumento insostituibile. Non serve solo a “disegnare con la luce”, ma a illuminare le coscienze, spingendoci a diventare custodi migliori del nostro fragile e meraviglioso pianeta.

© Riproduzione riservata