È passato un po’ in sordina il referendum che si è tenuto in Svizzera lo scorso 9 febbraio. Con una votazione il popolo svizzero si è espresso sull’iniziativa popolare «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)», che era stata depositata il 21 febbraio 2023 per essere sottoposta al giudizio delle circa 9 milioni di persone che vivono nel Paese in mezzo alle Alpi.

Come ricordava Il Post in un pezzo del 22 settembre 2024, “in Svizzera i referendum sono assai frequenti e vengono usati per decidere sulle questioni più varie. Dal 1848, anno in cui la Svizzera passò da essere una confederazione di cantoni a uno Stato federale, sono stati indetti 670 referendum a livello nazionale e altre centinaia a livello cantonale e locale”.

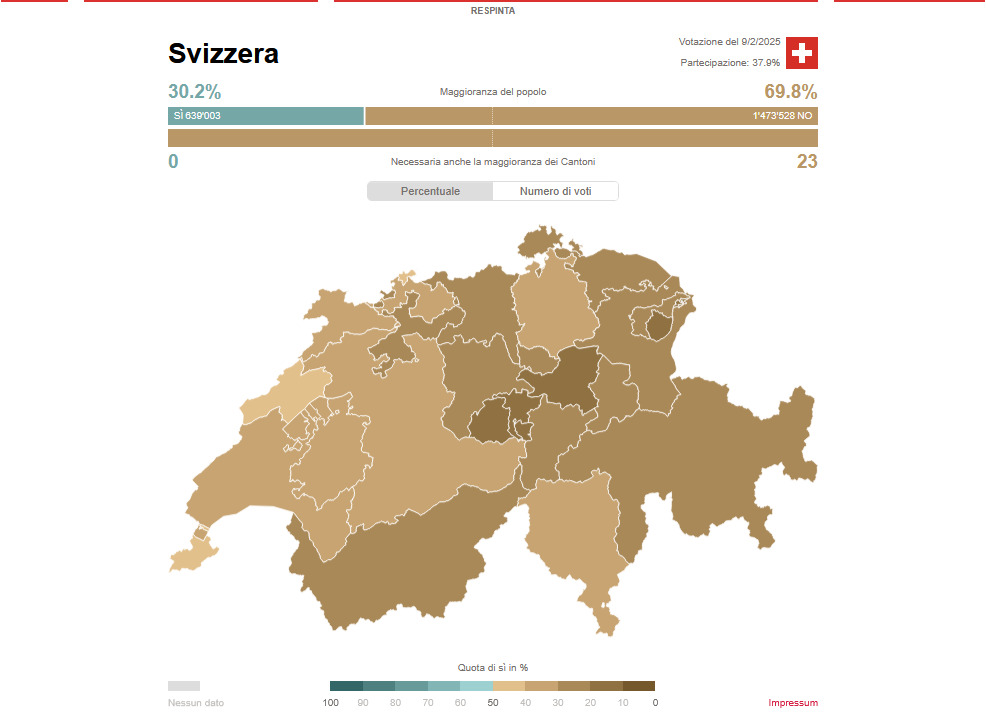

Eppure lo strumento simbolo della partecipazione democratica anche in Svizzera sta facendo fatica a costruire consenso – d’altra parte nel resto d’Europa la fase involutiva della democrazia sta accantonando sempre più le scelte referendarie. Il voto del 9 febbraio ha visto la partecipazione del 38,04% delle persone aventi diritto. E c’è stata una doppia bocciatura, dato che di queste persone una maggioranza molto netta (il 69,75%) si è espressa per il no, a fronte di meno di un terzo (esattamente il 30,25%) che invece ha espresso il parere favorevole.

Andiamo al sodo: si tratta inevitabilmente di un sonoro smacco per chi ha a cuore la tutela ambientale. Eppure non mancano gli aspetti interessanti e che forniscono anche un po’ di speranza per il prossimo futuro.

Leggi anche: lo Speciale sui planetary boundaries

I semi di un referendum

A presentare la proposta referendaria erano stati i Giovani Verdi, con un budget molto ridotto e l’impegno volontario di tante persone militanti. Come racconta il portale swiss.info, l’iniziativa sulla responsabilità ambientale non è stata granché raccontata dai media, non è riuscita a entrare nel dibattito pubblico e neppure i partiti che si sono dichiarati a favore – come il partito socialista – l’hanno poi realmente supportata. Una cornice che in parte spiega un esito ampiamente previsto, così come non sorprende che alcuni cantoni rurali hanno respinto l’iniziativa con oltre l’80% di voti contrari mentre nelle città più popolose (come Ginevra e Basilea) il no ha prevalso di poco. Ancor di più va considerato la sensibilità mutata a livello internazionale, come da tempo segnaliamo a EconomiaCircolare.com, in cui l’attenzione ambientale di alcuni fa si è già tramutata in realpolitik e conservatorismo, per via (anche ma non solo) delle tensioni geopolitiche che preoccupano le persone.

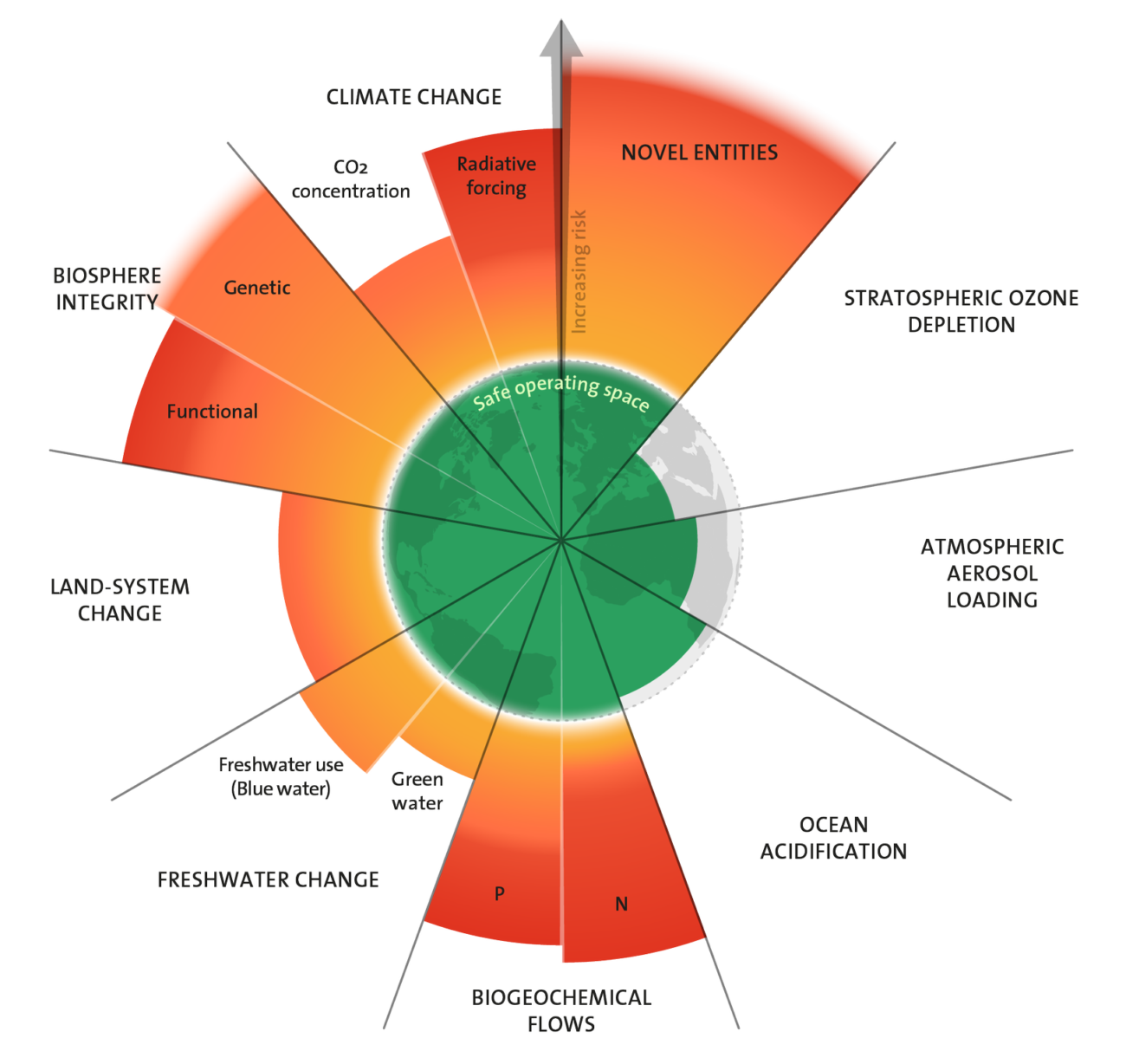

E allora davvero c’è ancora qualcosa da sperare o si tratta di un ottimismo della volontà che rischia di diventare ottusità della volontà? A nostro parere ci sono battaglie che vanno fatte anche quando si sa già che andranno perse. Ed è proprio il caso dei Giovani Verdi in Svizzera. Perché quel che è più importante è avere comunque introdotto nel dibattito pubblico il tema dei confini planetari, o planetary boundaries (tema sul quale EconomiaCircolare.com ha dedicato uno Speciale). La storia ambientale ci insegna che spesso, una volta introdotto un “nuovo” concetto nel dibattito pubblico, esso diverrà poi più o meno centrale nel corso del tempo. È successo ad esempio con la sostenibilità, con la transizione ecologica, con la crisi climatica, con la riduzione delle emissioni, in parte con la stessa economia circolare. E anche se oggi tira una brutta aria di “indietro tutta”, quel che è importante è essere riusciti a convogliare attenzioni e investimenti su questi temi, di cui fino a pochi decenni fa neppure si discuteva, e su quali governi e aziende in ogni caso sono “costretti” a occuparsi. A volte pure con buoni risultati, al di là della propaganda.

Leggi anche: Planetary boundaries e consumi globali: il peso dei ricchi e dei beni di lusso

Cosa prevedeva il referendum svizzero

L’iniziativa popolare «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)» era ambiziosa, come è giusto che sia. Nel testo si proponeva di cambiare la Costituzione federale, in modo ancora più netto e radicale rispetto a come è stato fatto nel 2022 per la Costituzione italiana che ha previsto all’art.9 (quindi tra i cosiddetti diritti fondamentali) la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”.

Nella proposta svizzera si introduceva un innovativo comma all’art.94, intitolato “Limiti posti all’economia”, in cui si legge che “la natura e la sua capacità di rinnovamento costituiscono i limiti posti all’economia nazionale”. Inoltre “le attività economiche possono consumare risorse ed emettere sostanze nocive soltanto nella misura in cui le basi naturali della vita siano conservate”. Nella proposta venivano dati dieci anni di tempo alla Confederazione svizzera e ai 26 cantoni affinché “l’impatto ambientale dei consumi in Svizzera non superi più i limiti del pianeta in rapporto alla popolazione svizzera”, tenendo conto dell’impatto di tali misure non solo nel territorio nazionale ma anche all’estero. Una disposizione che sarebbe stata applicata “al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, al consumo d’acqua, all’utilizzazione del suolo e all’immissione di azoto e fosforo”.

Ci sono battaglie che vanno combattute anche quando si sa che andranno perse, dicevamo. Ecco, l’auspicio è che anche in Italia si possa formare un movimento che possa condurre questa lotta e, perché no, questa volta vincerla. Di limiti planetari, di come narrare le questioni ambientali e di come uscirne parleremo alla seconda edizione di Le parole giuste, il festival del giornalismo d’inchiesta ambientale organizzato da A Sud ed EconomiaCircolare.com: tre giorni di presentazioni, workshop, dibattiti, spettacoli e proiezioni. Le parole giuste si terrà a Roma, dal 27 al 29 marzo, presso Industrie Fluviali, in via del Porto Fluviale.

Leggi anche: Il Cile verso l’approvazione di una nuova costituzione ecologica. Le speranze degli attivisti

© Riproduzione riservata