A pochi giorni dall’avvio della Cop30, la conferenza annuale sui cambiamenti climatici che si tiene in Brasile, l’Unione Europea (UE) prova a giocarsi le sue carte migliori nell’ottica delle riduzioni delle emissioni. Il 3 novembre la Commissione europea ha annunciato un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro a favore di 61 progetti tecnologici all’avanguardia, che dovrebbero garantire zero emissioni nette.

Il finanziamento proviene dal Fondo per l’innovazione, utilizzando le entrate provenienti dal discusso sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) – dell’estensione di tale meccanismo, noto come EU ETS2, abbiamo scritto qui. Le sovvenzioni europee arrivano dopo l’invito a presentare proposte per tecnologie a zero emissioni nette, lanciato nel dicembre 2024, con l’obiettivo di accelerare la diffusione di soluzioni innovative di decarbonizzazione.

L’invito ha attirato 359 domande, per un totale di richieste di 21,7 miliardi di euro, oltre sette volte il bilancio che è stato poi messo a disposizione. Questa risposta schiacciante, sostiene l’UE, “conferma sia la maturità del settore europeo delle tecnologie a zero emissioni nette sia il forte impegno a decarbonizzare, in linea con il Clean Industrial Deal”.

Leggi anche: Cop30, l’impegno dell’Unione Europea sulla finanza per il clima

I criteri UE per premiare le tecnologie più interessanti sulla mitigazione

Come già accennato, i finanziamenti del Fondo per l’innovazione arrivano grazie alle entrate provenienti dal sistema dell’EU ETS: si tratta del sistema di mercato, noto anche come “prezzi di carbonio. Introdotto nel 2005 e oggi il più grande mercato del carbonio al mondo, il sistema EU-ETS si basa sul cap-and-trade: l’Unione Europea fissa un tetto massimo alle emissioni e distribuisce o mette all’asta permessi (EUA), ciascuno equivalente a una tonnellata di CO₂. Le imprese devono restituire ogni anno permessi pari alle proprie emissioni: chi emette più del consentito deve acquistarne altri, chi riduce le emissioni può vendere quelli in eccesso.

Tale meccanismo ha permesso al Fondo per l’Innovazione di dotarsi di più di 40 miliardi di euro, allo scopo di stimolare gli investimenti in tecnologie all’avanguardia, a basse emissioni di carbonio e a zero emissioni nette per sostenere la transizione dell’Europa verso la neutralità climatica.

Per comprendere meglio i criteri coi quali la Commissione europea ha scelto quali progetti supportare è utile ricorrere al documento delle FAQ. “Tutti i progetti premiati – scrive la Commissione – sono stati selezionati mediante una valutazione da parte di esperti indipendenti sulla base dei seguenti criteri: il loro potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il grado di innovazione, la maturità del progetto, la replicabilità e l’efficienza in termini di costi”.

Ma per i 61 progetti che si sono aggiudicati i fondi UE il percorso non è finito. Adesso dovranno passare dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA). Durante questa fase, la Commissione e i promotori dei progetti selezionati analizzeranno il contratto di finanziamento, confermando il bilancio, il calendario, i risultati tecnici e le responsabilità giuridiche. I risultati di questo processo saranno confermati nella prima metà del 2026.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione europea offrono inoltre assistenza ai progetti esclusi, in modo da facilitare l’accesso a nuovi finanziamenti: un servizio che è concepito per aiutare le imprese a prepararsi ai prossimi inviti del Fondo per l’innovazione. Il prossimo invito del Fondo a presentare proposte sarà reso pubblico a dicembre 2025.

Leggi anche: Lancet: “L’inazione climatica causa ogni anno milioni di morti evitabili”

Le caratteristiche dei progetti finanziati dall’UE

Secondo la Commissione europea i 61 progetti hanno il potenziale per ridurre significativamente le emissioni di gas a effetto serra, riducendo circa 221 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel corso del loro primo decennio di attività. Ciò è paragonabile alle emissioni annue di 9,9 milioni di automobili europee medie. Tale riduzione sosterrà direttamente l’obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

I progetti selezionati coprono 19 settori industriali, 18 Paesi e ambiti di applicazione diversi, riflettendo l’ambizione dell’UE di decarbonizzare attraverso un’ampia gamma di tecnologie e di settori. L’attenzione è rivolta alle industrie ad alta intensità energetica, alle energie rinnovabili e allo stoccaggio di energia, alla mobilità e agli edifici a zero emissioni nette, alla cattura e lo stoccaggio di carbonio.

Sul tema generale della decarbonizzazione su larga scala, per i progetti con investimenti superiori a 100 milioni di euro:

- 10 progetti sono selezionati per le sovvenzioni, per un totale di 1,26 miliardi di euro. Essi comprendono progetti provenienti dai seguenti settori: cemento e calce (5), raffinerie (3), prodotti chimici (1) e uno relativo alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio. Questi progetti si trovano in Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Romania. Analogamente all’invito del 2023, questo tema ha mostrato il più elevato eccesso di sottoscrizioni di bilancio, richiedendo oltre 10 volte il bilancio iniziale di 1,2 miliardi di euro. Ciò, in sostanza, significa che le grandi aziende vogliono fare la decarbonizzazione, ma sempre attraverso fondi pubblici.

Sul tema della decarbonizzazione su scala media (per i progetti con investimenti compresi tra 20 e 100 milioni di euro):

- 19 progetti sono selezionati per le sovvenzioni, per un totale di 459 milioni di euro. Essi comprendono progetti provenienti dai seguenti settori: sei per le raffinerie (6), tre per il cemento e la calce (3), gli edifici (1), i prodotti chimici (1), il vetro (1), il ferro e l’acciaio (1), il trasporto marittimo (1), il trasporto su strada (1) e l’energia solare (1), e tre progetti nella categoria “altri” relativi al riciclo chimico, alle raffinerie e alla gestione industriale del carbonio. Si trovano in Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia e Svezia.

Per il tema della decarbonizzazione su piccola scala (per i progetti con investimenti compresi tra 2,5 e 20 milioni di euro):

- 10 progetti sono selezionati per le sovvenzioni, che ricevono collettivamente 53 milioni di euro. Essi comprendono progetti provenienti dai seguenti settori: cemento, calce (2), energia solare (2), aviazione (1), fabbricazione di componenti per l’energia rinnovabile (1), metalli non ferrosi (1), altro stoccaggio di energia (1) e due progetti nella categoria “altro” relativi al recupero di calore. Si trovano in Belgio, Spagna, Francia, Germania, Italia e Polonia.

Nell’ambito del tema “Cleantech manufacturing” (per i progetti con investimenti superiori a 2,5 milioni di euro) incentrato sulla produzione di componenti per l’energia rinnovabile, lo stoccaggio dell’energia, le pompe di calore e la produzione di idrogeno:

- 11 progetti sono selezionati per le sovvenzioni, ricevendo complessivamente 774 milioni di euro. Essi comprendono progetti provenienti dai seguenti settori: produzione di componenti per le energie rinnovabili (6), progetti sul riciclaggio delle batterie (4) e un progetto sui componenti dell’industria ad alta intensità energetica. Si trovano in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia.

Per quanto riguarda infine i progetti pilota (con investimenti superiori a 2,5 milioni di euro) sono stati selezionati 11 progetti, per un totale di 321 milioni di euro. Essi comprendono progetti nei seguenti settori: le raffinerie (2), il trasporto marittimo (2), il trasporto aereo (1), i prodotti chimici (1), l’energia geotermica (1), l’idrogeno (1), i metalli non ferrosi (1) e il trasporto su strada (1), e un ulteriore progetto nella categoria “altro” relativo alla gestione industriale del carbonio. Si trovano in Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia.

E l’Italia? Punta solo sulla CCS

Nelle 18 pagine dei progetti finanziati dall’UE attraverso il Fondo per l’innovazione le occorrenze dell’Italia sono pochissime. A dirla tutta, il nostro Paese compare con un solo progetto – in maniera diretta – e con un altro – in maniera indiretta. Entrambi i progetti, tuttavia, riguardano un’unica tecnologia, cioè la cattura e lo stoccaggio di carbonio, una tecnologia che su EconomiaCircolare.com abbiamo più volte criticato.

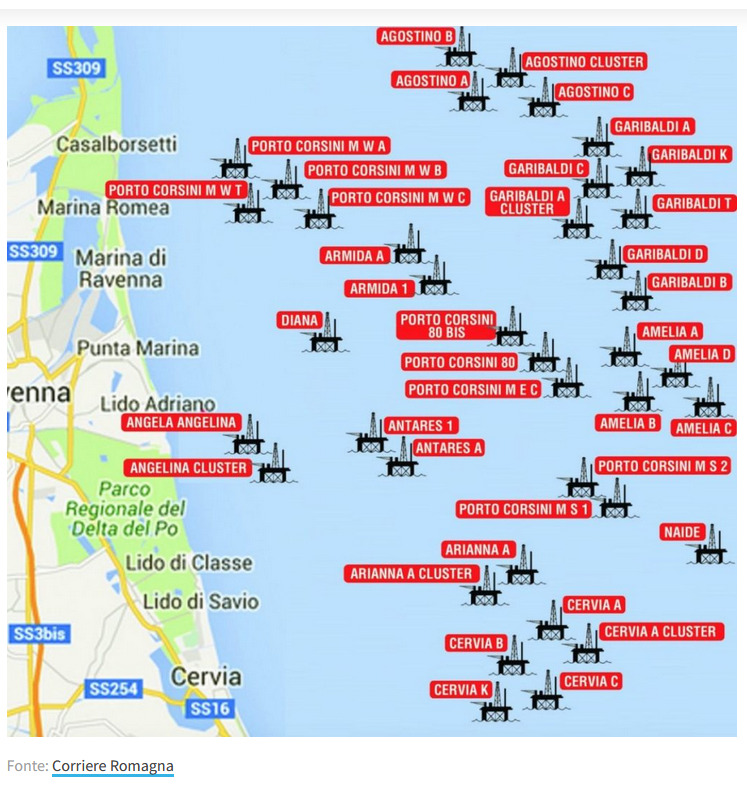

In particolare a essere finanziato direttamente in Italia è il progetto DREAM (Decarbonisation of the Rezzato and Mazzano cement plant), che nella descrizione “mira a realizzare il primo CCS italiano su larga scala e a catena completa per la produzione di cemento, implementando tecnologie ibride di cattura del carbonio. La CO2 catturata verrà trasportata tramite gasdotto a un giacimento di gas esaurito in Italia per lo stoccaggio permanente”. Non viene specificato quale sarà questo giacimento di gas: se è facile pensare al bresciano (Rezzato e Mezzano sono due cittadine in provincia di Brescia), si potrebbe pure ipotizzare un collegamento con Ravenna, dove Eni mira a realizzare il più grande impianto di CCS al mondo e dove intende convogliare la CO2 prodotta dalle industrie del Nord Italia.

Un analogo progetto all’italiano DREAM è il francese VAIA: anch’esso finanziato dall’UE, anch’esso punta a “decarbonizzare il più grande cementificio francese” e anche in questo caso “la CO2 catturata verrà trasportata tramite un oleodotto riconvertito a un giacimento di gas esaurito per lo stoccaggio permanente in Italia”; anche in questo caso, infine, il sospetto è che tale CO2 possa essere convogliata a Ravenna.

Leggi anche: CBAM, la consultazione pubblica e l’influenza dei dazi USA

© Riproduzione riservata