All’interno di un quadro generale in rapido mutamento e con diversi cambiamenti in atto, una delle questioni aperte e da risolvere – per il settore dei rifiuti – è la codifica di una strategia efficace con cui individuare i flussi di rifiuto e i territori esposti a un deficit impiantistico nel trattamento e/o nella chiusura del ciclo. E ciò anche ai fini di una corretta indicazione in merito agli impianti di trattamento definiti “minimi”.

Secondo l’impostazione adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l’MTR-2, gli impianti per il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e della Frazione Organica (FORSU) sono ritenuti indispensabili per la gestione del ciclo dei rifiuti e vengono assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe che si caratterizza per incentivazioni coerenti con la gerarchia europea dei rifiuti (per approfondire si rimanda ai Position Paper nn. 186 e 183).

Questi impianti si distinguono tanto da quelli “integrati”, vale a dire gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo ricompresi nel perimetro dell’affidamento del gestore integrato, come da quelli “aggiuntivi”, ovverosia i restanti impianti di trattamento e/o di chiusura del ciclo che non sono individuati come “minimi” e non sono “integrati” nella gestione.

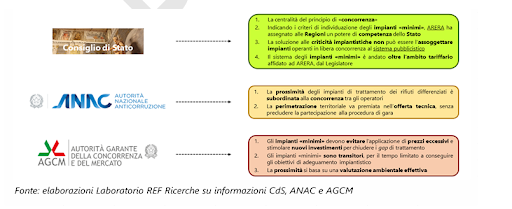

Il compito di operare tale classificazione era stato affidato, dall’Autorità, alle Regioni. Nel corso del primo biennio (2022-2023) di applicazione della disciplina ARERA agli impianti, si è registrata un’elevata incertezza regolatoria. In primo luogo, non tutte le Regioni hanno adempiuto nei termini previsti, indicati nel 30 aprile 2022, ai fini della categorizzazione precedente. Quindi, dall’inizio del 2023, una serie di pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite hanno pesantemente messo in discussione l’intera materia, a partire dal ruolo di ARERA e di quello – da quest’ultima – affidato alle Regioni (si veda anche Position Paper n. 262). La giurisprudenza non ha, solamente, sollevato questioni sulla categorizzazione operata da talune Regioni (Emilia-Romagna, Puglia, Friuli-Venezia Giulia), arrivando ad annullarne i provvedimenti, ma si è spinta fino a richiedere un ripensamento dell’intera impalcatura normativo-regolatoria sottesa al processo di individuazione degli impianti “minimi” (come riassunto nella grafica seguente).

Leggi anche: PNRR e rifiuti: dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti alla strategia nazionale

I rifiuti sono un problema o una risorsa?

Attualmente l’intero sistema sta attraversando una fase di forte incertezza. Da un lato, la Delibera 72/2024/R/rif ha confermato la scadenza del 30 giugno 2024, fissata dalla Delibera 7/2024/R/rif, quale termine per aggiornare la classificazione delle infrastrutture di trattamento e per trasmettere all’ARERA il Piano Economico-Finanziario (PEF) degli impianti. Dall’altro lato, le diverse sentenze hanno affermato il ruolo pivotale della pianificazione sovra-ordinata, come delineata dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR), anche ai fini dell’individuazione degli impianti “minimi”.

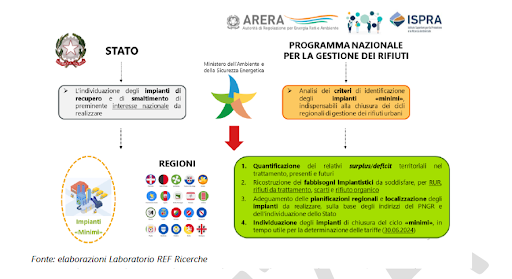

Ancorché si tratti di una delle riforme già approvate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il settore dei rifiuti, al pari della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare (SEC), il Programma è stato messo di recente sotto osservazione da parte del Parlamento. Il Legislatore ha affidato al Governo – e in particolare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – il compito di analizzare il PNGR con ARERA e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), proprio per la parte che afferisce ai criteri di identificazione degli impianti “minimi”.

Tali infrastrutture risultano, infatti, indispensabili per chiudere i cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani. Gestione che, come più volte documentato, ha mostrato notevoli differenze regionali in termini di surplus/deficit. Dati tutti questi elementi, appare più che mai necessario ricostruire un quadro stabile e duraturo di regole. Tuttavia, per individuare gli impianti “minimi”, serve quantificare i fabbisogni di trattamento, non solo per il RUR o per l’organico, ma per tutti i rifiuti che presentano particolari opportunità di recupero o criticità di smaltimento, ivi compresi quelli prodotti dalle attività economiche.

Leggi anche: Il mercato del rifiuto organico, tra potenzialità e nodi da sciogliere

Per un quadro giuridico sui rifiuti che funzioni

Per ricomporre il quadro giuridico-regolatorio, occorre ricostruire quel fil rouge che cuce insieme gli indirizzi territoriali e nazionali, per restituire certezza alle regole e un level playing field agli operatori di mercato. Infatti gli “impianti minimi” non sono uno strumento fine a sé stesso, quanto piuttosto il mezzo a disposizione delle Regioni per mettere in sicurezza la gestione dei rifiuti: un istituto transitorio per superare i fallimenti di mercato e chiudere i divari territoriali. Vanno dunque asserviti ad una strategia, codificata nella pianificazione regionale e in quella sovraordinata del Sistema-Paese.

Partendo dalle prescrizioni del D.Lgs. 201/2022 (TUSPL), la strategia da adottare richiede un’attenta analisi delle condizioni di mercato in cui avviene il trattamento dei rifiuti. La ratio sottesa è quella di motivare al meglio gli eventuali interventi pubblici che portino all’individuazione degli impianti realmente strategici. Intrinsecamente connessa appare essere la ricostruzione dei fabbisogni impiantistici, presenti e futuri, sulla base di “ragionevoli” previsioni circa l’implementazione delle politiche di prevenzione e di sviluppo di nuova capacità impiantistica.

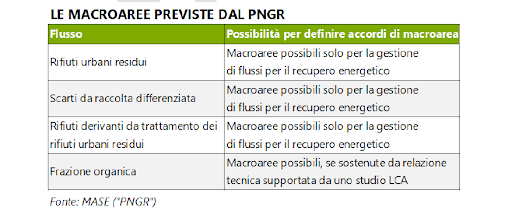

Alle Regioni, poi, spetta il compito di declinare questa strategia, afferente alla pianificazione impiantistica – per soddisfare i fabbisogni di trattamento presenti e futuri – che costituisce la quintessenza del ruolo di programmazione regionale. Il MASE è tenuto a vigilare circa l’esatta quantificazione dei fabbisogni impiantistici, operata dalle Regioni, arrivando financo al respingimento dei Piani Regionali non conformi. Per quanto legittimo ai sensi del PNGR, il ricorso alla gestione su base di macroarea dev’essere subordinato alla ricostruzione dei fabbisogni impiantistici, evitando che tale istituto possa fungere unicamente da escamotage, per derogare ai compiti istituzionali affidati dal Legislatore alle Regioni. Ogni Amministrazione Regionale, infatti, deve farsi carico di trovare un’adeguata collocazione di trattamento ai rifiuti prodotti nel territorio, stipulando eventualmente accordi con Regioni contigue, ai fini di una razionalizzazione efficace del parco impiantistico.

Nel Position Paper (che trovate segnalato più sotto) si è proposta una prima ricostruzione dei saldi da coprire. Se per il rifiuto organico, eccezion fatta per la Campania, non si rinvengono situazioni di particolare criticità, ben diverso è il quadro relativo al RUR, ai rifiuti decadenti dagli urbani e agli scarti. Pur trattandosi di una stima parziale e conservativa, emerge un fabbisogno complessivo di oltre 2,8 milioni di tonnellate a livello nazionale, con appena 5 Regioni in grado di far fronte alle necessità di trattamento.

Come già detto, quello degli impianti “minimi”, è un utile strumento che dev’essere finalizzato alla chiusura dei gap di trattamento nelle aree ancora deficitarie. Esso, quindi, non deve diventare l’ennesima occasione di interventismo pubblico in un settore, quello del recupero, ove la giurisprudenza sta affermando con forza la centralità del principio della concorrenza.

Se allo Stato, e segnatamente al MASE, compete la definizione della strategia, alle Amministrazioni Regionali spetta l’attuazione di tale percorso. Essenzialmente, ciò si traduce nella ricostruzione dei fabbisogni regionali, in sede di programmazione, e nell’impegno a individuare e a sostenere le risposte impiantistiche coerenti, tenendo conto anche della produzione di rifiuto da parte delle attività economiche.

Ai policymaker nel loro insieme, spetta, quindi, il compito di fare propria questa strategia, allargandola anche ad altre filiere strategiche di rifiuti e inserendola all’interno degli opportuni atti normativi, onde evitare che la politica ambientale nel campo dei rifiuti venga nuovamente (ri)scritta dalle sentenze dei giudici amministrativi.

È arrivato, infatti, il momento di porre fine alla lunga stagione di ricorsi e contenziosi che ha gettato una forte incertezza sulle “regole del gioco”, a detrimento delle iniziative imprenditoriali e, in ultima analisi, anche del conto che arriva ai cittadini.

Occorre agire quanto prima perché la scadenza del 30 giugno è, ormai, alle porte.

Qui il position paper integrale

*A cura di Andrea Ballabio, Francesca Bellaera e Donato Berardi

© Riproduzione riservata