“Ad oggi il 25% dell’energia consumata in Europa è elettricità. Quasi quanto negli Stati Uniti ma meno della Cina, e il mercato cambia molto velocemente”. L’alto funzionario della Commissione Europea parla a una piccola platea di giornaliste e giornalisti radunati nel direttorato generale per l’Energia della Commissione Europea.

“Anche se non dovesse esserci un obiettivo chiaro al 2040 nella legge sul clima, consapevoli che attualmente non c’è un accordo tra i Paesi, abbiamo necessità di una percentuale alta di elettricità nel nostro mix energetico, circa il 50% entro il 2040. Dobbiamo guardare oggi alle politiche energetiche dopo il 2030” mette in chiaro l’alto funzionario della Commissione (di cui non possiamo citare il nome come da regolamento interno delle istituzioni UE).

Il mancato accordo a cui si fa riferimento è la proposta – da parte della Commissione Europea – di imporre un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040 nella legge sul clima europea. Un obiettivo definito, infatti, inciderebbe sulle politiche energetiche: da un lato darebbe una direzione agli investimenti pubblici, facilitando la creazione di schemi legislativi per gli incentivi, dall’altro infonderebbe sicurezza agli investitori privati, che saprebbero dove mettere i propri soldi. In sintesi: rinnovabili prodotte in casa “e nucleare come vogliono gli Stati membri”, precisa l’alto funzionario (tema citato anche dalla presidente Von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione).

L’accordo però non è ancora stato raggiunto, come si è visto il 18 settembre in Consiglio Ambiente dove il voto è stato rimandato, e l’alto funzionario fa trapelare una certa incertezza sul risultato intermedio. Tenendo conto di un possibile rilancio al ribasso per il 2040, la direzione della Commissione considera rinnovabili ed efficienza energetica due punti fermi della propria politica comunitaria. Ma restano i dubbi sulle modalità con cui si vogliono perseguire tali obiettivi.

Leggi anche: Sull’energia l’UE ha poche e confuse idee

Rinnovabili ed efficienza, i due pilastri dell’energia UE

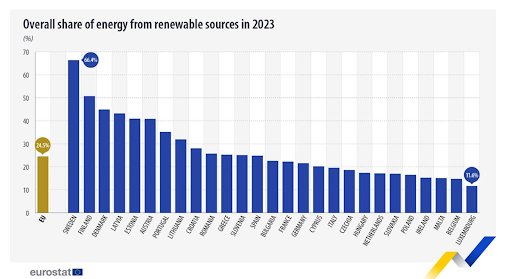

Secondo i dati forniti dalla Commissione, nel 2023 le fonti di energia rinnovabile rappresentavano il 24,5% del consumo energetico finale dell’Unione europea. Si stima che la quota sia aumentata di un punto percentuale dal 2022, “ma c’è ancora molta strada da fare per raggiungere il 42,5% entro il 2030” chiarisce una funzionaria presente all’incontro. “Le rinnovabili sono diventate la fonte maggiore di produzione elettrica in UE, con un incremento soprattutto di eolico e solare che hanno sorpassato carbone e petrolio. Rimangono un pezzo chiave del puzzle”, ribadisce la funzionaria. “C’è bisogno quindi che gli Stati membri raggiungano un incremento generale del 65% – 75% entro il 2040 rispetto al 42% previsto al 2030”. Lo sviluppo di rinnovabili rimane però discontinuo da Paese a Paese a seconda del punto di partenza del proprio mix energetico e delle scelte di politica energetica nazionale, su cui l’Europa non può mettere bocca.

“Per ogni Stato membro ci aspettiamo un contributo calcolato sulla base di una specifica formula: guardiamo da dove parte il Paese tenendo conto di tutte le circostanze nazionali. In base a quello la Commissione può fare delle raccomandazioni, in ogni caso ogni Stato membro è libero di scegliere la tecnologia che preferisce e abbiamo gli strumenti per supportare le diverse scelte”, conclude la funzionaria.

L’altro pilastro, quello dell’efficientamento energetico, è in piena fase di implementazione. Entro il 10 ottobre 2025, infatti, tutti gli Stati membri dovranno recepire la direttiva sull’efficienza energetica entrata in vigore nel 2023 che coinvolgerà anche edilizia e trasporti. “I settori più difficili”, ammette l’alto funzionario. A tal proposito la Commissione sta raccogliendo contributi nazionali su due iniziative chiave come il piano d’azione Ue per l’elettrificazione (Eu Electrification Action Plan) e la strategia Ue per il riscaldamento e il raffreddamento (Eu Heating and Cooling Strategy), entrambe annunciate nel Clean Industrial Deal e nel Piano d’azione per l’energia accessibile, con l’obiettivo di traghettare la transizione verso un sistema energetico europeo decarbonizzato.

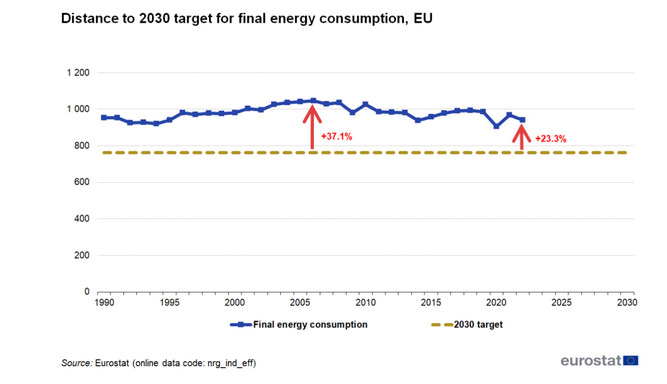

La domanda retorica che viene posta alla platea è: come riuscirci? Come possiamo ridurre il nostro consumo energetico mantenendo la crescita economica? “Non stiamo andando troppo male”, annuncia il portavoce della Commissione, se guardiamo all’Europa complessivamente.

Gli ostacoli per un’energia davvero pulita nell’UE

Ci sono alcuni aspetti che complicano il raggiungimento degli obiettivi. Innanzitutto la direttiva sull’efficienza energetica è una legislazione che tiene insieme diverse iniziative. Si basa sul principio dell’efficienza energetica al primo posto, e cioè qualunque scelta di politica energetica o infrastruttura uno Stato membro voglia sviluppare deve puntare a consumare meno energia possibile. Ma il principio non è vincolante. Guardando poi i dati, l’Europa non dovrebbe consumare più di 763 milioni di tonnellate equivalenti a petrolio (Mtep) all’anno entro il 2030. “Nel 2022 abbiamo raggiunto i 940 Mtoe ma siamo ancora lontani dall’obiettivo”, spiega il portavoce. “La direttiva indica un target europeo, mentre gli obiettivi nazionali non sono vincolanti”.

Dunque, se i Paesi dovessero rimanere indietro rispetto all’obiettivo finale, “non c’è niente che l’Europa possa fare legalmente”. Le procedure di infrazione valgono solo per i target definiti nelle direttive e anche in quel caso ci vogliono alcuni anni per multare un Paese. “Quello che stiamo provando a fare è avere conversazioni con gli Stati membri sulle loro prospettive”. Quel che è certo è che per la Commissione la diminuzione del consumo energetico non può passare per una diminuzione della produzione e una chiusura delle imprese. “Oggi non sono le regole sull’efficienza energetica che portano le aziende sull’orlo della bancarotta, piuttosto gli altri prezzi dell’energia e la competizione con Cina e Stati Uniti”, spiega il portavoce.

“L’altro aspetto dell’efficienza energetica che non possiamo controllare è l’efficientamento degli edifici residenziali”, continua. Il settore residenziale è tra quelli che consuma più energia in Europa, circa il 42% del totale. Il tema è coperto da un’altra direttiva, la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici che dovrà essere implementata in Italia entro il 28 maggio 2026. Su questo aspetto gli Stati membri sono stati chiari. “Non possiamo costringere i singoli individui a rinnovare” è la tesi che viene portata avanti. Dunque entro la fine dell’anno tutti gli Stati membri dovranno fornire i propri piani di ristrutturazione per gli edifici (Nation Buildings Renovation Plan) con dei chiari obiettivi di decarbonizzazione per il settore.

Intanto l’Italia, come il resto d’Europa, sconta la duplice crisi dell’aumento dei costi energetici per le famiglie e l’inazione climatica nel settore edilizio a causa della vetustà e dell’inefficienza del patrimonio. A differenza dell’Europa però, dove il tasso di ristrutturazione è fermo all’1% annuo, con il cosiddetto Superbonus in Italia si è raggiunto il 4-5% annuo di riqualificazione. La percentuale è ancora troppo bassa per gli obiettivi europei. Per il portavoce, anche in questo caso i costi del settore non sono da individuare nella direttiva, considerata già stringente da molti Stati membri tra cui l’Italia, ma dai costi dei materiali.

“Non ci sono sufficienti fondi pubblici per finanziare tutti i settori che hanno bisogno di essere efficientati, per cui la Commissione sta cercando di attirare investimenti privati attraverso una semplificazione delle modalità di finanziamento”, spiega il portavoce, “in questa direzione va il Quadro finanziario pluriennale pensato per semplificare il budget europeo. La proposta deve essere discussa e votata dagli Stati membri”.

Secondo le stime della Commissione, per centrare gli obiettivi fissati serviranno 300 miliardi di euro all’anno da qui al 2030 solo per il pacchetto di efficientamento energetico. Un impegno finanziario imponente, che lascia scoperto un “vuoto” di circa 165 miliardi di euro l’anno: risorse che dovranno arrivare dal settore privato. La CE chiede infatti ai Paesi di coprire soltanto una quota compresa tra il 10 e il 20% con fondi pubblici nazionali, mentre l’80-90% degli investimenti dovrà provenire dal mercato. Una cosa è chiara: al di là delle politiche comunitarie, la transizione rimane nelle mani dei singoli Stati membri. “La Commissione è pronta a sostenere i governi — spiega il portavoce — ma confidiamo che stiano già implementando le direttive, perché gli obiettivi di cui parliamo riguardano il 2030, mentre stiamo già rinegoziando quelli per il 2040”.

Leggi anche: Cambiare l’energia per salvare la Terra. Nicola Armaroli: “La transizione va pianificata”

© Riproduzione riservata