Il suolo italiano è degradato. Attività industriali, urbanizzazione, inquinamento, pratiche agricole non più sostenibili ne hanno ridotto la fertilità. L’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stima che non meno del 28% dei suoli italiani è fortemente degradato, e in alcune aree del Meridione si parla apertamente di desertificazione.

Dopo un’estate, quella del 2024, in cui si sono registrate temperature superiori anche di 8 gradi alle medie stagionali e una siccità che si è protratta per più di 12 mesi, Coldiretti ha denunciato una perdita di circa 1,5 miliardi di euro dovuta allo scarso rendimento delle coltivazioni.

Leggi anche: Caldo record e clima impazzito, AEA: “Fondamentale tutelare i più vulnerabili”

Siccità estrema al Sud e alluvioni al Nord non si bilanciano

Il suolo è un organismo complesso. Gli eventi meteorologici estremi che si ripetono ormai con frequenza mensile ne stanno minacciando la sopravvivenza innescando o accelerando meccanismi di degrado da cui sarà molto difficile, se non impossibile, tornare indietro.

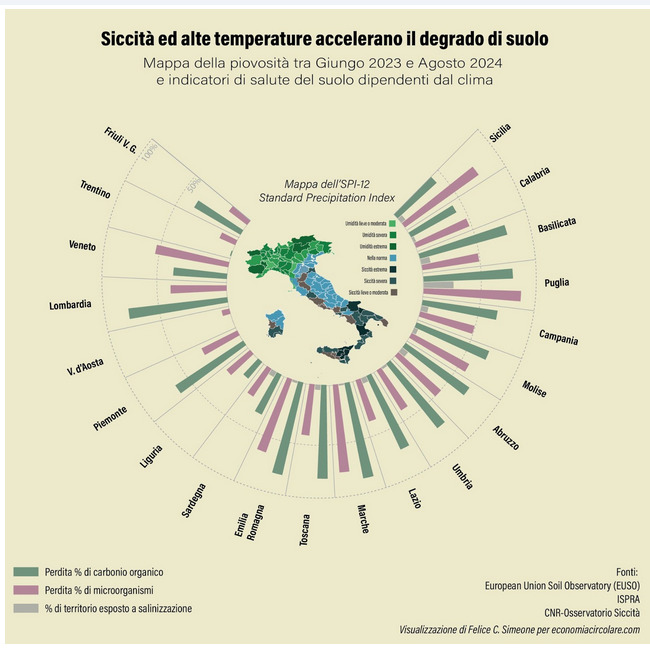

Secondo i dati dell’Osservatorio Siccità del CNR, oltre alle alluvioni nelle regioni settentrionali, fra giugno 2023 ed agosto 2024 in Italia si sono registrate condizioni di siccità estrema, soprattutto al Sud. Un’alluvione, comunque, non bilancia una siccità: entrambi questi fenomeni producono danni che si sommano.

Leggi anche: Come la crisi climatica influisce sulla produzione di cacao

Il suolo è un organismo complesso

La qualità di un suolo dipende da innumerevoli fattori. Da una parte ci sono le attività umane (industria, agricoltura, cementificazione) che alterano direttamente la struttura e le funzioni dei suoli; dall’altra, alcuni fenomeni naturali concorrono al loro degrado. L’Osservatorio europeo della qualità del suolo (EUSO) ha raccolto i dati relativi a 19 indicatori della salute del suolo la cui combinazione permette una mappatura accurata dello stato di salute dei suoli europei.

Fra gli indicatori usati dall’EUSO, ce ne sono alcuni che permettono un’analisi dei rischi indotti dalla siccità estrema e dall’aumento delle temperature. Questi indicatori sono:

1) la quantità di carbonio organico;

2) la perdita di funzioni biologiche,

3) la salinizzazione.

La distribuzione di questi indicatori sul territorio italiano permette un’analisi del degrado dei suoli italiani a livello regionale.

Il contenuto di carbonio organico del suolo è diminuito ovunque

Il carbonio organico è il prodotto della degradazione di piante e resti di animali. Questo tipo di carbonio (cioè, di molecole organiche) determina la struttura del suolo, le sue proprietà di ritenzione dell’umidità, oltre che a rappresentare un nutriente sia per piante che per gli innumerevoli organismi che vivono nel suolo.

La concentrazione di queste sostanze dipende da molti fattori, e non è assolutamente omogenea: essa cambia in base alla geografia (per esempio, montagna o pianura), origine del suolo, vegetazione ecc. I ricercatori hanno allora definito delle soglie per ogni tipo di suolo oltre le quali il terreno è da considerare degradato; i dati EUSO mostrano che questa soglia è stata superata in almeno 12 regioni italiane, distribuite da Nord a Sud. In Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Puglia e Basilicata la quantità di carbonio organico attuale è circa l’80% in meno rispetto ai valori attesi (vedi infografica).

Le funzioni biologiche dei suoli italiani sono fortemente minacciate

Un suolo in salute, comunque, deve garantire tutta una serie di funzioni biologiche. Così come quelli del nostro intestino, i microrganismi del suolo svolgono funzioni necessarie per le piante, prima fra tutte, la produzione di nutrienti (per esempio, rendere disponibile l’azoto atmosferico).

Siccità ed alte temperature inaridiscono il suolo rendendo la sopravvivenza di questi organismi impossibile, e con essi, quella delle piante da cui noi umani (e non solo) ricaviamo cibo. I dati raccolti dall’EUSO rivelano che le funzioni biologiche sono diminuite in tutte le regioni italiane; in quelle colpite dalla siccità estrema (Puglia, Sicilia, Abruzzo, Marche) la funzionalità biologica si era ridotta anche del 70%.

Un paradosso: l’irrigazione può degradare il suolo

Una siccità estrema richiede irrigazione. Controintuitivamente, questa pratica può essere causa di degrado del suolo perchè causa la sua salinizzazione, cioè un aumento dei sali (soprattutto a base di sodio, come il sale da cucina), che destruttura il suolo rendendolo vulnerabile all’erosione, e impedisce ai microrganismi di prosperare. L’aridità del terreno, inoltre, fa emergere acque salmastre dai livelli bassi delle falde e, in prossimità delle coste, causa la penetrazione del mare: più si irriga più si salinizza il suolo, più lo si degrada.

I ricercatori dell’EUSO hanno scelto proprio l’estensione del terreno soggetto ad irrigazione intensiva come indicatore del rischio di salinizzazione. Oltre al picco riportato per la Puglia, dove ben il 26% del territorio è esposto a salinizzazione, gradi inferiori di questo rischio sono emersi per tutte le regioni tranne che per le regioni montuose del Nord. Sebbene frutto di modelli, l’analisi dei dati dell’EUSO rivela un evidente e diffuso degrado dei suoli italiani.

Capire il suolo per proteggerlo

Comprendere la natura del degrado del suolo è necessario per poter elaborare politiche efficaci di protezione. Quasi tutti i modelli di simulazione climatica prevedono un aumento di fenomeni estremi nel futuro prossimo. Un suolo in salute è un potente regolatore del clima: un futuro sostenibile non può prescindere dalla presa di coscienza di questa realtà.

Leggi anche: Sull’adattamento l’UE rischia di rimanere indietro

—————————————————————————————————–

Come leggere la visualizzazione dei dati

La mappa dell’Italia mostra il valore dello Standard Precipitation Index (SPI) calcolato su 12 mesi. L’SPI è un indice che misura l’umidità del suolo dovuta esclusivamente a precipitazioni. In quanto tale, l’SPI fornisce una mappa della piovosità registrata sulla penisola

Indicatori di salute del suolo

La visualizzazione riporta i valori di tre indicatori dello stato del suolo. La perdita di carbonio organico è una misura della diminuzione della quantità di carbonio organico attuale (misurata nel 2018) rispetto a un livello massimo teorico che dipende dal tipo di suolo. Non si tratta, quindi, di un valore assoluto, ma di un valore relativo. L’EUSO ha stabilito che suoli per cui questa perdita è stata maggiore del 60% sono fortemente degradati. I valori oltre questa soglia sono cerchiati in rosso.

Il rischio di salinizzazione è misurato come la superficie equipaggiata per irrigazione per almeno il 30%.

La perdita di microorganismi è il risultato di 13 indicatori che tengono conto di diverse attività biologiche (funghi, vermi, batteri) e proprietà fisiche che ostacolano la proliferazione di microrganismi (inquinamento, impermeabilizzazione, frammentazione). L’indicatore misura la percentuale di suolo ad alto rischio microbiologico; un alto rischio si verifica quando almeno 5 dei 13 indicatori superano la soglia di allarme.

___________________________________________________________________

Questo articolo è uno degli elaborati pratici conclusivi della nona edizione del corso online di giornalismo d’inchiesta ambientale organizzato da A Sud, CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali ed EconomiaCircolare.com in collaborazione con il Goethe Institut di Roma, il Centro di Giornalismo Permanente e il Constructive Network