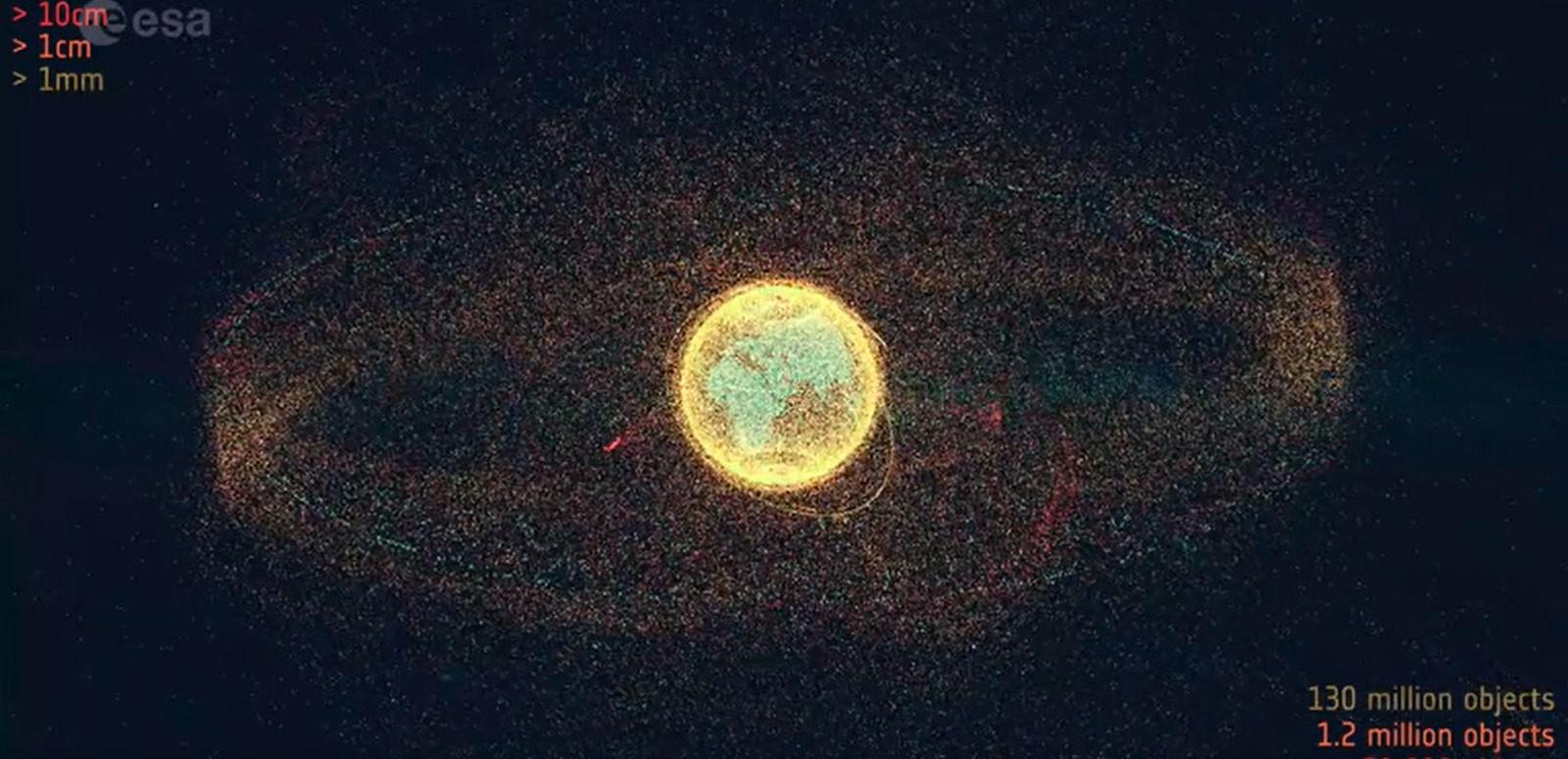

La quantità di rifiuti spaziali in orbita continua a salire rapidamente: sono circa 40mila gli oggetti orbitanti nell’atmosfera che sono monitorati da reti di sorveglianza spaziale, di cui circa 11mila risultano ancora attivi. Tuttavia si stima che il numero effettivo di detriti spaziali di dimensioni superiori a un centimetro, e dunque abbastanza grande da poter causare danni catastrofici, sia superiore a 1,2 milioni, con oltre 50mila oggetti che risultano più grandi di 10 cm.

A mettere in fila questi dati allarmanti è l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, nel rapporto 2025 che offre una panoramica su tutto ciò che è avvenuto intorno allo spazio nel 2024. Si tratta di una pubblicazione specifica sull’ambiente che va avanti dal 2017 e che viene aggiornata annualmente. Il report di 144 pagine analizza in maniera ampia e dettagliata l’enorme problema dei rifiuti spaziali, che ha da tempo raggiunto livelli allarmanti. Non solo perché l’essere umano è stato in grado di replicare ciò che ha già attuato sulla terra ma proprio per via del fatto che in un certo senso la produzione di rifiiuti spaziali è connaturata, in un certo senso, alle attività legate alla cosiddetta space economy.

“Fin dall’inizio dell’era spaziale – scrive l’ESA nell’introduzione del report – in orbita sono stati presenti più detriti spaziali che satelliti operativi. Poiché i detriti spaziali rappresentano un problema per l’ambiente vicino alla Terra su scala globale, solo una soluzione supportata a livello globale può essere la risposta. Ciò crea la necessità di una serie di misure di mitigazione dei detriti spaziali accettate a livello internazionale”.

Ma quanto margine esiste per ridurre i rifiuti spaziali?

Leggi anche: Le ambizioni dell’Italia sulla space economy

Lo spazio cosmico è intasato dai rifiuti spaziali

Sin dagli inizi di EconomiaCircolare.com abbiamo parlato di rifiuti spaziali (ad esempio qui) e della necessità di uno “spazzino cosmico”. Perché, come dicevamo già nel 2021, in attesa di vivere nel cosmo l’abbiamo già riempito di rifiuti. In questi quattro anni, nel frattempo, abbiamo continuato ad aumentare la quota di oggetti e di persone lanciate nello spazio. Soltanto il colosso statunitense Starlink, ad esempio, a marzo 2025 risulta aver mandato in orbita 8049 satelliti. L’obiettivo finale è di raggiungere un totale di 12mila satelliti, con la possibilità di espandere ulteriormente questa quota a 42mila. Questi satelliti sono distribuiti su diverse quote orbitali, con la maggior parte a 550 km e 1150 km di altezza (dunque a quote molto basse). Oppure si pensi a Blue Origin, la società gestita da Jeff Bezos che dal 2021 organizza viaggi di “turismo spaziale”, che ha da poco mandato in onda un equipaggio di sole donne per un’esperienza totale di appena 10 minuti e che è stata “massacrata sui social”.

Insomma: lo spazio cosmico è sempre più intasato. E in questo senso i dati dell’Agenzia Spaziale Europea sono evidenti. Soltanto nel 2024 sono stati lanciati oltre 3mila oggetti spaziali. Se è vero che le tecnologie puntano sempre più a ridurre l’impatto di questi lanci attraverso rientri programmati o tentativi, seppur timidi, di puntare sull’ecodesign per agire alla base, secondo l’ESA serve fare molto di più.

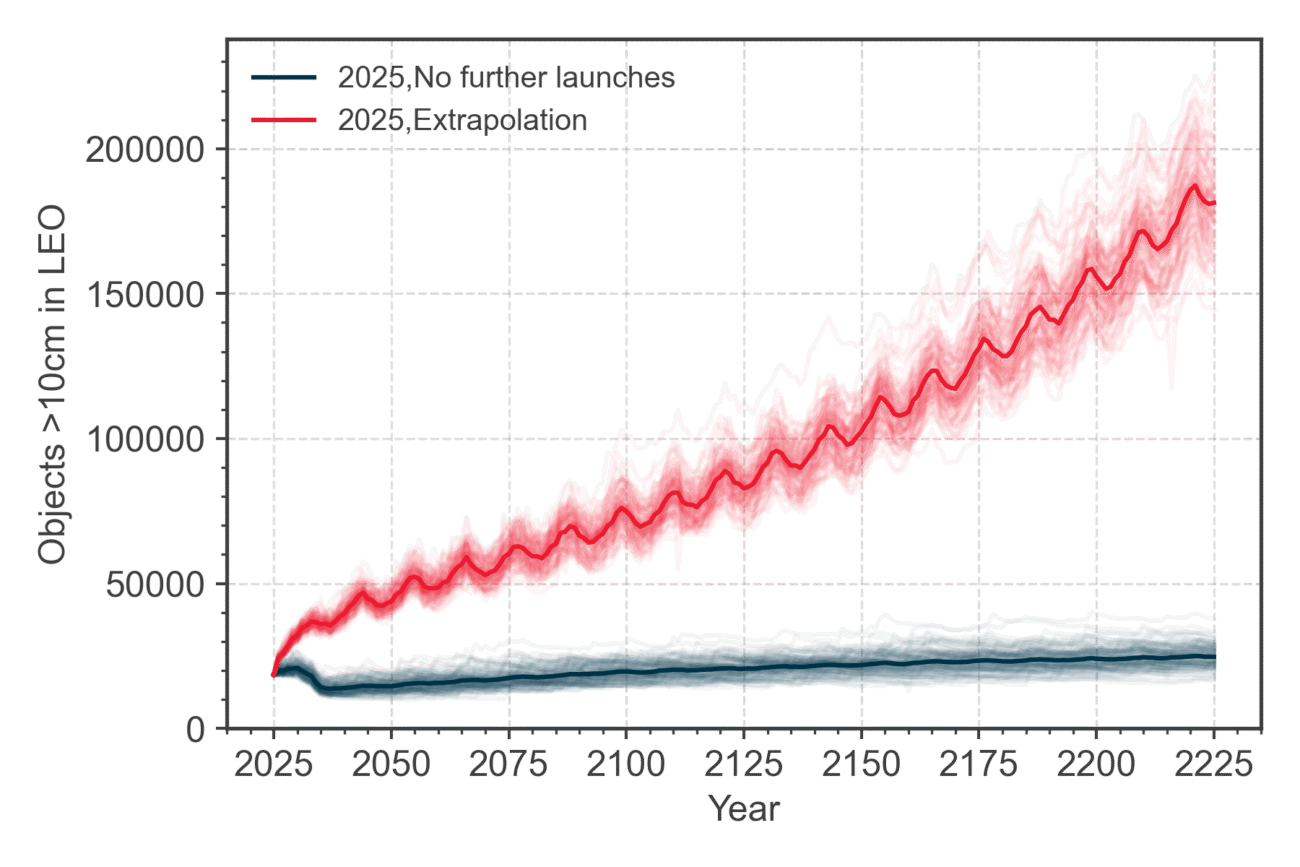

“Nonostante il miglioramento degli sforzi di mitigazione – la mancanza di conformità ha fatto sì che il 2024 abbia visto una crescita netta della popolazione di detriti spaziali. Se estrapolissimo le tendenze attuali nel futuro,i numeri catastrofici di collisione potrebbero aumentare in modo significativo. C’è un consenso scientifico sul fatto che anche senza ulteriori lanci il numero di detriti spaziali continuerebbe a crescere, perché gli eventi di frammentazione aggiungono nuovi oggetti di detriti più velocemente di quanto i detriti possano rientrare naturalmente nell’atmosfera, nota anche come sindrome di Kessler. Questa reazione a catena può rendere certe orbite insicure e inutilizzabili nel tempo mentre i detriti continuano a scontrarsi e frammentarsi ancora e ancora, creando un effetto a cascata. Ciò significa che non aggiungere nuovi detriti non è più sufficiente: l’ambiente dei detriti spaziali deve essere attivamente ripulito”.

Insomma: lo spazzino cosmico di cui parlava quattro anni fa la nostra collaboratrice Letizia Palmisano è più che mai urgente.

Leggi anche: Dallo spazio arrivano le materie prime per la transizione ecologica? Ecco lo space mining

Le attività dell’ESA sui rifiuti spaziali

Ai primi di aprile l’Agenzia Spaziale Europea ha lanciato, è proprio il caso di dirlo, un breve documentario in italiano sui detriti spaziali (lo si può vedere a questo link). Dove si punta il dito sulla pericolosità della corsa commerciale allo spazio e si apprende che secondo le ultime previsioni nel 2030 il numero di satelliti attivi nell’orbita terrestre potrebbe raggiungere l’esorbitante numero di 100mila. Ecco perché l’ultima parte del report 2025 dell’ESA prova a offrire qualche soluzione.

“Ottenere una visione migliore del problema attraverso il tracciamento e la segnalazione dei detriti spaziali è solo il primo passo per risolvere il problema dei detriti spaziali – scrive l’Agenzia Spaziale Europea – L’ESA si è posta l’obiettivo di limitare significativamente la produzione di detriti nelle orbite terrestri e lunari di tutte le future missioni, programmi e attività entro il 2030 attraverso il suo approccio Zero Debris”.

Si tratta di un approccio definito olistico che è stato giudicato all’avanguardia a livello globale, attraverso una serie di attività:

- L’ESA ha aggiornato i suoi requisiti di mitigazione dei detriti, la politica e gli standard che regolano il modo in cui le missioni dell’Agenzia sono progettate, costruite, volate e smaltite, stabilendo anche le regole per qualsiasi azienda o istituzione che lavora con l’ESA nelle sue missioni.

- Nel 2023 l’ESA ha facilitato la creazione della Carta dei detriti zero, che è stata firmata da 19 Paesi e oltre 150 enti commerciali e non commerciali.

L’ESA lavora anche direttamente sullo sviluppo di tecnologie specifiche che possano aiutare a prevenire e contrastare i detriti spaziali, stimolando l’industria europea a diventare pioniere nelle soluzioni di sostenibilità nello spazio. In più l’agenzia sta facendo un grande sforzo per rimuovere dall’orbita alcune missioni ormai non più attive, come Aeolus e Cluster. Infine, per quanto riguarda l’auspicato “spazzino cosmico”, l’ESA può vantare una missione specifica come ClearSpace-1: il lancio, pianificato nel 2028, dovrà eliminare il satellite PROBA-1 da 95 kg dell’ESA, lanciato nel 2001 e non più attivo. “La missione – scrive l’ESA – dimostrerà le tecnologie necessarie per la rimozione attiva dei detriti e sarà il primo passo per la creazione di un nuovo e sostenibile settore commerciale nello spazio”.

Leggi anche: Dallo Spazio le soluzioni di economia circolare per salvare l’astronave Terra?

© Riproduzione riservata