Un recente articolo pubblicato sulla rivista Systems (MDPI, 2023) analizza con approccio sistemico le sfide che le aziende si trovano ad affrontare nel passaggio a modelli di business circolari. Tra le principali barriere individuate: la mancanza di interoperabilità tra sistemi digitali, l’assenza di metriche standardizzate per valutare i progressi, le difficoltà nel coordinamento tra stakeholders e i limiti delle attuali normative, spesso ancora modellate su un’economia lineare. Ma l’aspetto più sottovalutato – e al contempo cruciale – riguarda la necessità di sviluppare infrastrutture abilitanti.

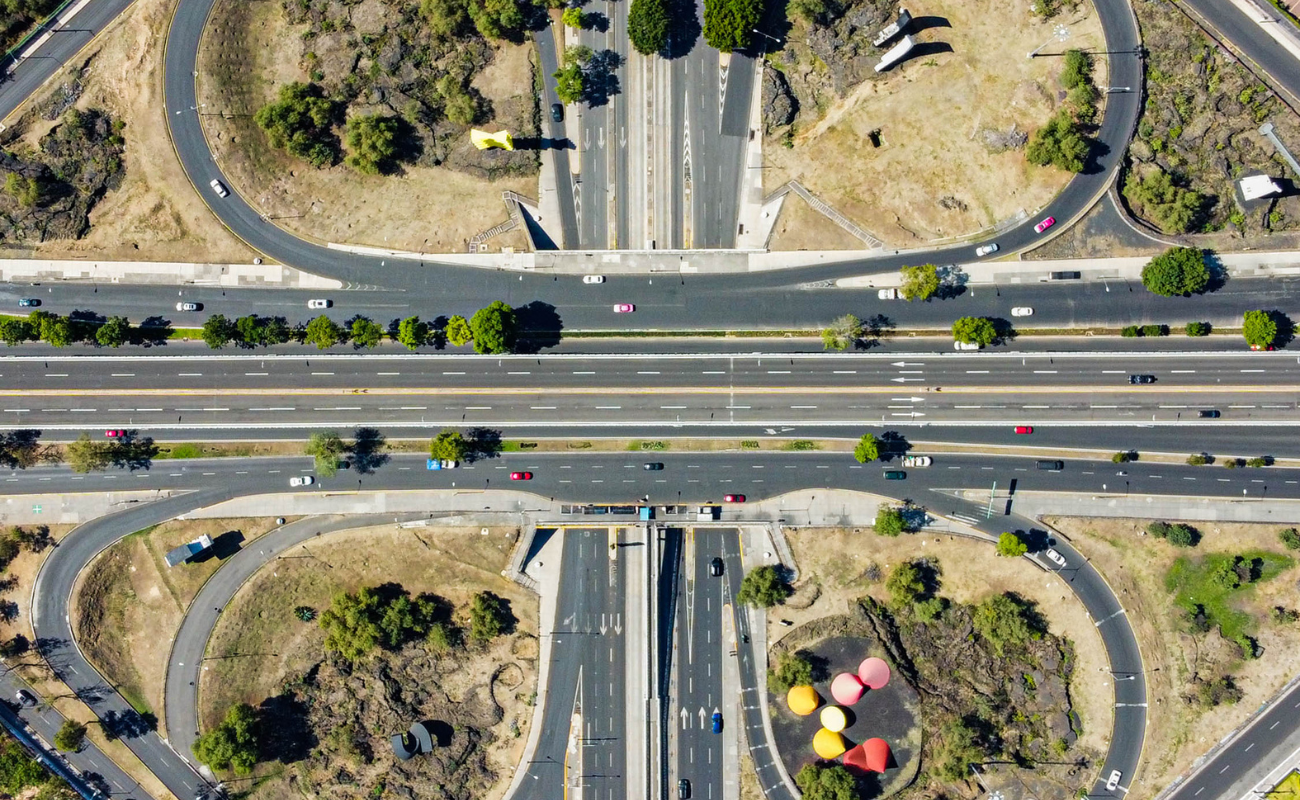

Non è sufficiente, infatti, che un’impresa decida di recuperare, riutilizzare o riparare un prodotto. Serve un ecosistema in grado di supportare queste operazioni: centri di raccolta distribuiti sul territorio, piattaforme logistiche per la movimentazione di materiali, sistemi informativi per la tracciabilità, impianti industriali per la rigenerazione. Una recente analisi proposta su Supply & Demand Chain Executive da Alchemy Global Solutions, una delle aziende in maggior crescita a livello globale nel settore della tecnologia circolare, sottolinea che “la circolarità non è una proprietà dei prodotti, ma una caratteristica dei sistemi”. La vera transizione circolare, quindi, non avverrà nei magazzini delle aziende, ma nelle reti di trasporto, nei data center, nei poli di reverse logistics, affermano gli autori.

Leggi anche: Economia circolare grazie all’intelligenza artificiale: tra prospettive e limiti

La sfida delle risorse minerarie

La sfida è infrastrutturale prima che tecnologica. Ed è anche geopolitica. Perché uno dei principali paradossi della transizione ecologica risiede nella crescente dipendenza da un numero limitato di risorse minerarie fondamentali per le tecnologie verdi. Litio, cobalto, nichel e terre rare sono diventati i nuovi “petrolio” del XXI secolo: essenziali per batterie, motori elettrici, turbine eoliche, pannelli fotovoltaici. Ma la loro estrazione comporta impatti ambientali rilevanti e rischi di sfruttamento sociale. In Paesi come il Congo, il Cile o la Cina, la corsa ai minerali critici sta già alimentando conflitti locali, disuguaglianze e danni irreversibili agli ecosistemi.

In questo contesto, l’economia circolare assume un ruolo strategico: non più solo una buona pratica ambientale, ma una leva per la sicurezza economica e l’indipendenza materiale. Recuperare materie prime da dispositivi elettronici dismessi, creare catene del valore locali per la rigenerazione dei componenti, ridurre il fabbisogno di estrazione primaria: sono azioni che, se implementate su larga scala, possono contribuire a contenere la pressione sulla biosfera e a limitare l’esposizione dell’Europa e di altri attori globali a potenziali shock di approvvigionamento.

Leggi anche: Materie prime critiche, se l’UE abbraccia “modelli coloniali” con la scusa della sostenibilità

Quale futuro per la circolarità?

Il passaggio a un’economia circolare efficace richiede una cabina di regia multilivello. A livello aziendale, è necessario integrare la progettazione per la disassemblabilità, la modularità e la durabilità fin dalla fase di sviluppo del prodotto. A livello nazionale ed europeo, occorrono investimenti pubblici per la creazione di hub industriali dedicati al recupero di materiali critici, incentivi fiscali per modelli di business circolari, standard condivisi per la rendicontazione degli impatti. E a livello globale, servono nuove forme di cooperazione per garantire tracciabilità, trasparenza e rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena del valore.

Certo, i margini per l’efficienza non sono infiniti. Alcune perdite materiali sono inevitabili, così come è improbabile raggiungere una chiusura perfetta dei cicli di riuso e riciclo. Ma è proprio in questa consapevolezza che risiede la portata politica della circolarità: un modello che non promette l’infinita disponibilità di risorse, ma un uso intelligente, condiviso e rigenerativo delle stesse. Un’economia che produce valore non consumando, ma conservando.

Il futuro dell’economia circolare si giocherà, quindi, dunque sempre meno nella comunicazione green delle aziende (che spesso è di facciata e greenwashing) e sempre più nei cantieri, nei nodi logistici, nei laboratori di ricerca, nei trattati internazionali. Perché trasformare i sistemi – e non solo i prodotti – significa affrontare la complessità con strumenti all’altezza: governance integrata, conoscenza condivisa e infrastrutture resilienti.

Leggi anche: TOMRA: “Così l’intelligenza artificiale aumenta la qualità della raccolta differenziata

© Riproduzione riservata