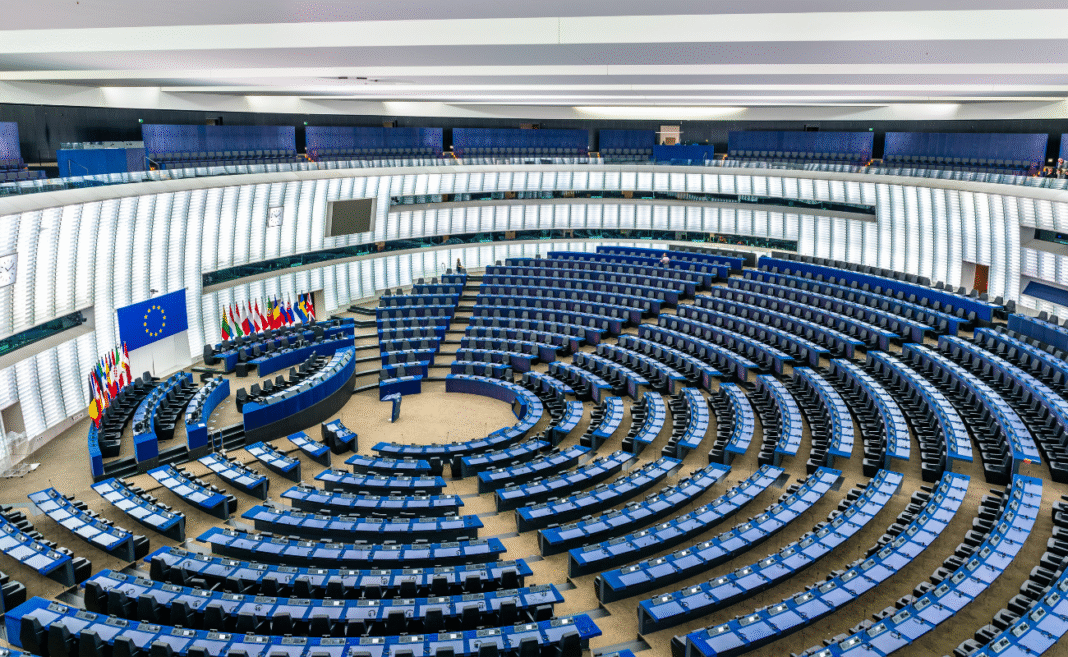

La Commissione giuridica (JURI) dell’Europarlamento ha adottato ieri, 13 ottobre, il cosiddetto “compromesso Omnibus” che rivede i criteri per la rendicontazione di sostenibilità e la due diligence aziendale introdotti con le due direttive approvate nel corso della passata legislatura europea, CSRD e CSDDD. Le forti pressioni per la revisione di queste norme hanno trovato sponda nel Partito Popolare Europeo (PPE) con il risultato che i principi fondanti della responsabilità ambientale e dei diritti umani rischiano di venire compromessi in nome di un “equilibrio politico”.

Il professor Andreas Rasche, direttore del Centro per la Sostenibilità alla Copenhagen Business School, denuncia che il compromesso raggiunto “non è emerso dal consenso, ma dalla minaccia del PPE di collaborare con l’estrema destra. Questo tipo di politica del rischio calcolato mina la fiducia e avvelena la cooperazione in Parlamento. Flirtare con l’estrema destra per fare pressione sui partner democratici non è una leadership responsabile. È una politica di potere a breve termine che rischia di erodere i valori democratici che il Parlamento europeo dovrebbe sostenere”.

Leggi anche: 10 lezioni dalle semplificazioni della Commissione Ue, secondo Andreas Rasche

Cosa ha votato la Commissione JURI

Ma torniamo a ciò che è accaduto in commissione al Parlamento Europeo: con 17 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, la commissione JURI ha approvato la propria posizione su un insieme di cambiamenti alle norme in materia di reporting di sostenibilità e obblighi di due diligence. Il progetto di legge intende ridurre il numero di imprese obbligate a redigere i report sociali e ambientali, semplificare gli standard e circoscrivere l’ambito di applicazione delle nuove regole.

Per quanto riguarda l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità, le imprese obbligate dovrebbero essere solo quelle con almeno 1.000 dipendenti in media e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Una netta riduzione della platea degli obbligati rispetto a quanto previsto nella CSRD, la direttiva sul reporting di sostenibilità. Stesso restringimento anche per la CSDDD, la direttiva sulla due diligence, sull’obbligo cioè per le imprese di prevenire o limitare impatti negativi su diritti umani e ambiente: con il voto in commissione sarebbero obbligate soltanto le grandi aziende con più di 5.000 dipendenti e con un fatturato netto annuo superiore a 1,5 miliardi, oppure per imprese non UE con un fatturato corrispondente nell’Unione.

Il nodo della responsabilità civile

Un punto nodale è che la nuova versione del testo non prevede una responsabilità civile a livello europeo: i danni dovuti al mancato rispetto degli obblighi di due diligence dovranno essere perseguiti secondo le leggi nazionali. Il tetto massimo delle sanzioni resterebbe pari al 5% del fatturato globale dell’azienda. In altre parole: se una società viola i doveri di cura ambientale o sociale, potrà essere chiamata a rispondere ma non con una normativa europea forte che garantisca un accesso uniforme alla giustizia per le vittime, bensì attraverso gli ordinamenti nazionali, con la variabilità che ne consegue.

Da un punto di vista “tecnico”, i sostenitori del compromesso sottolineano che la proposta introduce maggiore prevedibilità per le imprese, riduce i costi e alleggerisce l’onere amministrativo, semplificando anche i report settoriali che diventano facoltativi e privilegiando dati quantitativi (e non descrittivi). Inoltre è prevista la creazione di un portale digitale centralizzato gratuito, che fornisce moduli, linee guida e informazioni per le aziende su tutti gli obblighi europei di rendicontazione.

Leggi anche: Associazioni e cittadini europei contro le “semplificazioni” della Commissione

Le proteste delle ONG

Se il Parlamento in aula approverà il mandato della commissione JURI, si avvieranno negoziati col Consiglio dell’Unione Europea a partire dal 24 ottobre. Intanto gli ambientalisti e le organizzazioni per i diritti umani hanno lanciato l’allarme: per il WWF il voto della commissione mina l’efficacia delle leggi sulla sostenibilità aziendale. In particolare la rimozione della responsabilità civile a livello europeo viene vista come un atto che svuota di sostanza il principio secondo cui le aziende possano essere perseguite per i danni ambientali o le violazioni dei diritti umani.

Anche il WWF sostiene che il “compromesso” sia stato confezionato più per ragioni politiche che per un genuino equilibrio istituzionale: per evitare un risultato ancora più regressivo sostenuto dall’estrema destra, i gruppi parlamentari progressisti hanno accettato un testo insoddisfacente come “male minore”. E quest’operazione sacrifica ambizione e credibilità del Parlamento europeo in nome della stabilità politica.

Con la discussione che si sposta ora in plenaria e con attese negoziali che dureranno fino alla fine del 2025, rimane aperta una domanda cruciale: riuscirà il Parlamento a trasformare questo “compromesso politico” in una legge che sia credibilmente vincolante, rispettosa dell’ambiente e dei diritti umani, e che non venga svuotata nei triloghi con il Consiglio? Oppure quel compromesso rimarrà una ferita aperta sulla capacità dell’UE di autoregolarsi con integrità?

Leggi anche: Le semplificazioni della Commissione? Secondo le ONG erodono norme sociali, ambientali e democrazia

© Riproduzione riservata