L’economia della condivisione potrebbe davvero ridisegnare i confini del consumo, spostando il focus dal possesso all’accesso. Lo abbiamo raccontato in più occasioni, ad esempio spiegando le opportunità della servitizzazione o come delineare cosa non dovrebbe mancare in un quartiere circolare.

In questo scenario in rapida evoluzione, un innovativo format si sta facendo strada con la forza gentile di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: l’oggettoteca o biblioteca degli oggetti. Non più solo un luogo dove prendere in prestito libri – come avviene nelle biblioteche – ma uno spazio, fisico o digitale, dove trovare il trapano che useremmo (forse) una volta l’anno, la macchina da cucire per un piccolo progetto, l’impastatrice per comprendere se davvero abbiamo la voglia di fare pasta e pane in casa o l’attrezzatura da campeggio per un weekend fuori porta.

A guidare questa trasformazione in Italia è la rete Leila, nata dall’esperienza pionieristica di Bologna e oggi diventata una startup innovativa capace di esportare il suo modello e trarre dalla propria esperienza spunto per fare da guida alle nuove oggettoteche. Antonio Beraldi, fondatore di Leila Bologna, è uno dei protagonisti di questa evoluzione che, partendo dalle comunità locali, arriva a dialogare anche con grandi aziende e università, proponendo modelli ibridi dove tecnologia e socialità si incontrano per dare un nuovo significato al valore delle cose.

L’Oggettoteca smart per aziende e università: come funzionano i locker intelligenti

Oltre alle oggettoteche locali delle quali vi abbiamo spesso raccontato, l’evoluzione recente vede la nascita di biblioteche degli oggetti su misura per comunità chiuse che possono avere necessità particolari legate al contesto.

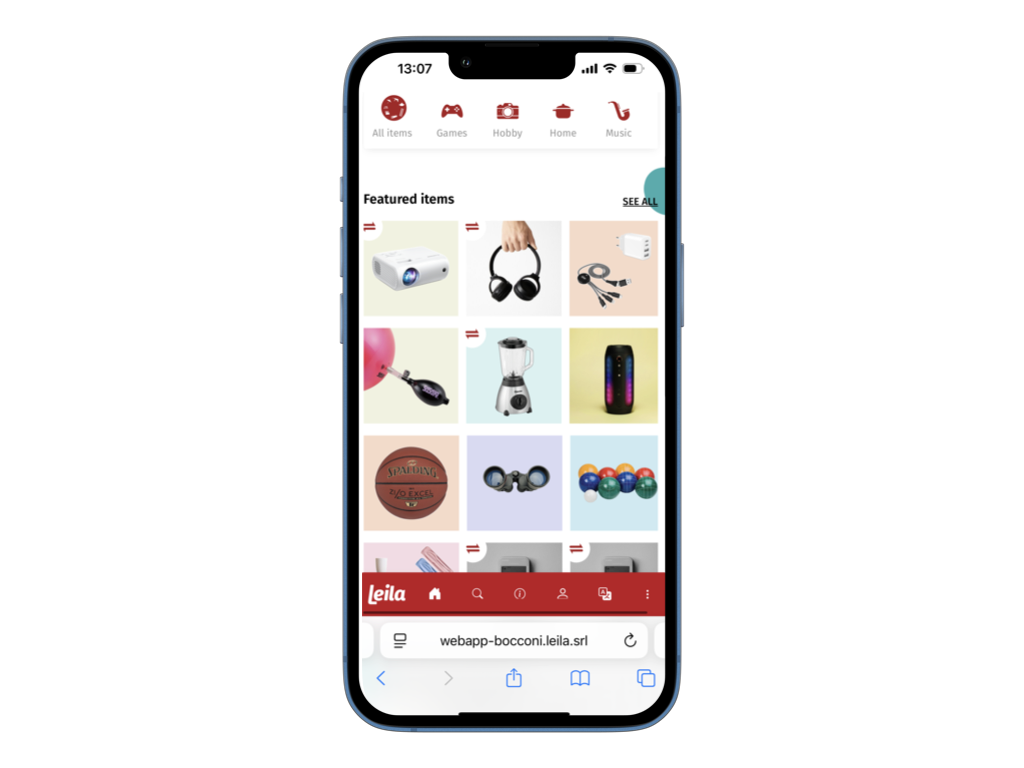

Immaginate di aver bisogno di un proiettore per una presentazione, di cuffie antirumore per un’aula studio o di una pompa per la bicicletta. Invece di acquistare questi oggetti, potreste aprire un’app, prenotate e ritirate l’oggetto da un armadietto intelligente vicino a voi o in un punto di ritiro. È questo il cuore del modello di oggettoteca “smart”, pensato per le cosiddette comunità chiuse come aziende, campus universitari o grandi complessi residenziali. Ad esempio, l’Università Bocconi di Milano – ci raccontano da Leila – ha recentemente lanciato la sua Biblioteca degli Oggetti, un servizio gratuito per gli studenti che funziona tramite smart locker e un’applicazione dedicata. In questo modello specifico, gli oggetti non provengono dalla condivisione della comunità, ma sono acquistati e messi a disposizione dall’ente stesso, che sia un’università o un’azienda. Questo sistema ha risolto due problemi tipici di questi contesti e che rendevano difficile l’apertura di oggettoteche in tali tipologie di comunità: la mancanza di spazio e di personale da dedicare alla gestione dei prestiti. Tutto è automatizzato: l’utente prenota, ritira e riconsegna l’oggetto interagendo solo con l’app e il locker, in un sistema disponibile 24/7.

Leggi anche: Caferağa (Istanbul) cambia volto: la sfida di un quartiere tra overtourism e crisi climatica

Oltre il servizio: la condivisione peer-to-peer anonima e sicura

Il modello smart, però, è solo il primo passo. L’evoluzione naturale, già proposta in contesti come la Bocconi, è quella di integrare quanto offerto dall’ente assicurando una vera e propria condivisione tra pari (peer-to-point). In una seconda fase, la piattaforma tecnologica si può aprire alla comunità mettendo a disposizione dei suoi membri anche i propri beni. “Viene data la possibilità agli studenti di condividere anche oggetti propri”, spiega Beraldi. Il processo è semplice e tutela la privacy: ad esempio, uno studente fotografa le sue racchette da tennis, le inserisce nel catalogo virtuale e, quando un altro utente le prenota, le lascia in uno sportello vuoto del locker che diventa un punto di interscambio anonimo. Non c’è bisogno di incontrarsi né di scambiarsi contatti. Questo sistema ibrido unisce la comodità di un servizio “on demand” con il potenziale illimitato della condivisione dal basso, creando un ecosistema virtuoso all’interno della comunità.

Dagli studentati un modello di condivisione che crea rete e abbatte i muri

Ogni storia è unica. Se (e dove) l’obiettivo primario non fosse solo l’efficienza, ma la creazione di legami sociali? Su quest’onda, Leila sta progettando una sperimentazione in uno studentato di Forlì che coinvolgerà circa 250 ragazzi. In questo caso, l’idea è superare persino i locker per favorire l’interazione diretta: al posto di un armadietto intelligente, l’app indicherà semplicemente il numero di stanza dove si trova l’oggetto condiviso da un altro studente. Se una persona ha bisogno di un frullatore a immersione e un’altra lo ha messo a disposizione, l’app li metterà in contatto. “Il match sarà per mettere a disposizione le persone ed è lasciato agli studenti mettersi d’accordo sul dove e quando scambiarsi”, sottolinea Beraldi. Questo approccio trasforma la biblioteca degli oggetti in un catalizzatore sociale, un pretesto per conoscersi, fare rete e rafforzare il senso di appartenenza. Diventa uno strumento per abbattere i muri -fisici e relazionali – e per ricordarsi a chi è stato prestato un oggetto, costruendo fiducia attraverso l’interazione.

Aprire un’oggettoteca smart: costi, passaggi e i vantaggi per le comunità chiuse

Un’azienda o un’università che volesse implementare un’oggettoteca smart deve considerare un investimento iniziale che varia in base alla scala del progetto. Il primo passo è un’indagine interna per capire l’interesse della comunità di riferimento e quali oggetti sarebbero più richiesti. Ad esempio, per un gruppo di 250 utenti, i costi si articolano su più voci. Gli oggetti – sui quali Beraldi consiglia di puntare alla qualità per garantirne la durata – hanno un costo medio di 140-150 euro l’uno. I locker intelligenti rappresentano la spesa maggiore: circa 5.000 euro per un modulo base da 12-16 sportelli, per un progetto che può arrivare a 15.000-17.000 euro a cui si aggiunge un costo di manutenzione annuale.

La consulenza e la licenza del software di Leila, che include la piattaforma di gestione e la web app per gli utenti, si aggira sui 5.000 euro l’anno. Complessivamente, quindi, un progetto pilota può costare tra i 10.000 e i 20.000 euro il primo anno, con costi decrescenti negli anni successivi.

Leggi anche: Product as a Service: “Accelera circolarità e competitività delle imprese”

Misurare i benefici delle oggettoteche

Un investimento che offre benefici tangibili e intangibili, misurabili, però, attraverso specifici contatori ideati da Leila: uno per lo spazio “liberato” in casa, un secondo per il risparmio economico e un terzo per l’impatto ambientale in termini di CO2 e altre risorse, una formula complessa che Leila non voleva fosse lasciata solo al calcolo interno e per la quale ha previsto una validazione scientifica ad oggi in corso.

Il modello civico: come portare una biblioteca degli oggetti nella tua città

Se, invece, a voler avviare un’oggettoteca è un Comune, il modello di riferimento è quello sperimentato con successo a Bologna. Qui, il progetto si fonda su una sinergia tra tre attori chiave: il modello ideale vede l’amministrazione comunale che valida l’iniziativa e mette a disposizione gli spazi (le biblioteche pubbliche si sono rivelate perfette per questo scopo), un ente del terzo settore, come un’associazione o una cooperativa, che si occupa della gestione operativa del servizio e i cittadini stessi che alimentano il catalogo condividendo i propri oggetti. “Il budget per un’iniziativa di questo tipo, che deve coprire i costi del personale retribuito, ma la stima va fatta caso per caso”, ma ovviamente va esaminato caso per caso, ci spiega Beraldi. Questa cifra serve per garantire l’apertura del servizio, la gestione della piattaforma e le attività di animazione della comunità. Sono possibili poi sinergie territoriali con reti preesistenti come quelle con le biblioteche locali.

Non dimenticare mai il vero valore della condivisione: “ridare importanza alle cose, non al loro prezzo”

Dietro la tecnologia dei locker e la logistica dei prestiti si cela, in ogni caso, il cuore pulsante di ogni oggettoteca da cui non si può prescindere: un profondo cambio di paradigma culturale. “Non è solo una gran furbata usare gratuitamente l’oggetto. Questo è il mezzo. Il fine è rimettere a posto le cose in una società ad oggi materialista e nella quale si sprecano troppe risorse”, afferma con passione Antonio Beraldi. L’obiettivo ultimo è spostare il focus dal valore economico dell’oggetto al suo valore d’uso. “Sei tu che dai importanza alle cose, non la tua capacità economica”. Un oggetto dimenticato in un armadio non ha valore, ma nel momento in cui serve a qualcuno, riacquista tutto il suo significato. Virare verso questo approccio consente di responsabilizzare chi prende in prestito: la gratuità del servizio non è un liberi tutti, ma un patto di fiducia. L’utente si impegna a prendersi cura di un bene che non è suo, ma della comunità, sapendo che qualcun altro, in quello stesso momento, sta usando un oggetto messo a disposizione da lui. È questo il vero motore: Leila è ridare valore agli oggetti”.

Un valore che non si misura in euro, ma in fiducia, responsabilità e senso di comunità.

Leggi anche: L’economia circolare? È anche una scelta economica: gli esiti del sondaggio Legacoop-Ipsos

© Riproduzione riservata