Cosa c’entra il greenwashing con il calcolo dell’impronta carbonica? E con il carbon management? Siamo abituati a pensare al greenwashing come a un fenomeno per cui le aziende cercano di capitalizzare l’interesse dei consumatori verso la sostenibilità ambientale evidenziando “in verde” i propri impegni per raggiungerla, con dichiarazioni o etichette che contengono informazioni parziali, fuorvianti o persino false.

Ma ancor prima che sul packaging o nelle pubblicità, il greenwashing può annidarsi anche nella gestione della contabilità emissiva di un’azienda, il carbon management appunto, cioè il calcolo dell’impronta carbonica e nella pianificazione e dichiarazione del percorso scelto per ridurla.

In questi casi il greenwashing si manifesta sotto forma di omissioni di dati, mancanza di precisazioni intorno agli obiettivi sul clima fissati e ambiguità tra riduzione e compensazione che, a cascata, finiscono per produrre, a livello di comunicazione, dei claim poco coerenti. Ma partiamo dall’inizio.

Leggi anche: Cosa contengono le nuove norme dell’Ue per ridurre le emissioni nocive dell’industria

Cos’è il carbon management e cosa sono gli “scope”

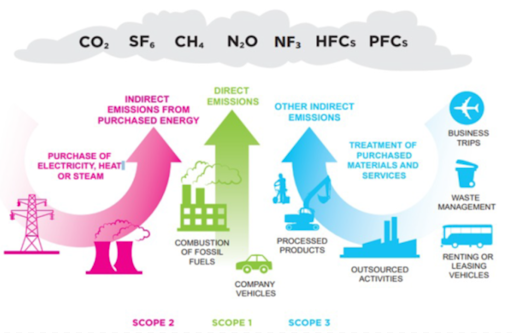

Per un’azienda il carbon management inizia tracciando, con strumenti d’inventario e di calcolo, le fonti di emissione connesse a tutti i propri consumi: dalla sede agli altri spazi di proprietà, dalla catena di fornitura dei materiali alla mobilità dei dipendenti, fino alla gestione del fine vita dei prodotti. Si tratta quindi di misurare l’impronta carbonica dell’organizzazione (carbon footprint of organization o CFO), che è definita come il quantitativo totale di queste fonti di emissioni, dirette e indirette, di gas serra che viene espresso in tonnellate di anidride carbonica equivalente (t CO2e). Il nome con cui vengono individuate e distinte le varie tipologie di emissioni utili a calcolare l’impronta è “scope”. In particolare:

- Allo scope 1 afferiscono le emissioni dirette prodotte da una sorgente che sia di proprietà o controllata dall’organizzazione. Sono inclusi, per esempio, i carburanti bruciati direttamente durante i processi industriali, la benzina delle auto e dei camion aziendali utilizzati per il trasporto di materiali o dei prodotti finiti.

- Allo scope 2 appartengono invece le emissioni cosiddette indirette, derivanti cioè dalla produzione di energia acquistata e usata dall’organizzazione. Stiamo parlando quindi dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento, ovvero consumi le cui emissioni associate non si producono all’interno del sito produttivo, ma vengono prodotto altrove da fornitori dell’energia poi utilizzata dall’azienda in questione

- Infine lo scope 3 si compone di tutte le altre emissioni indirette, derivanti dai viaggi di lavoro, dai rifiuti, dal procurement (approvvigionamento di beni e servizi), e fino allo smart working dei dipendenti. In generale, quindi, tutto ciò che i fornitori, venditori e consumatori emettono durante i processi di cui beneficia l’azienda, a monte e a valle della vendita del prodotto o del servizio. Dal momento che sono molte e di vario genere, le emissioni dello Scope 3 si possono ulteriormente classificare in:

- Upstream Emissions (emissioni a monte) che riguardano le emissioni associate alla catena di approvvigionamento dell’organizzazione;

- Downstream Emissions (emissioni a valle) che coinvolgono le emissioni associate all’uso finale dei prodotti o servizi dell’azienda.

Leggi anche: Il destino della direttiva sulla sostenibilità delle imprese è compromesso?

Standard e dichiarazioni del carbon management

Per calcolare e comunicare “ufficialmente” all’esterno la quantità di emissioni prodotte è necessario allinearsi a degli standard.Tra quelli più utilizzati ci sono sicuramente il Greenhouse Gas Protocol Standard e la norma UNI ISO 14064, che dettano le linee guida per contabilizzare e rendicontare le emissioni di gas serra delle organizzazioni, garantendo la correttezza e l’uniformità di un inventario delle emissioni e fornendo una guida sulla definizione dei confini di sistema, monitoraggio e target di miglioramento.

A valle di questa grande mappatura degli scope, l’azienda procede stabilendo obiettivi di miglioramento allineati a quelli internazionali (net-zero, carbon neutral, eccetera): questi obiettivo vengono poi monitorati e infine comunicati tramite le cosiddette emission disclosure, cioè report dettagliati di rendicontazione delle emissioni prodotte e degli interventi pianificati per ridurle e compensarle. Queste dichiarazioni non sono sempre obbligatorie, ma rappresentato un impegno di trasparenza importante nei confronti di clienti, partner e investitori interessati a valutare il percorso di sostenibilità intrapreso dall’azienda.

Leggi anche: Dimmi come vuoi ridurre le emissioni e ti dirò chi sei: l’Italia alle prese coi nuovi obiettivi UE

Il greenwashing nella contabilità emissiva

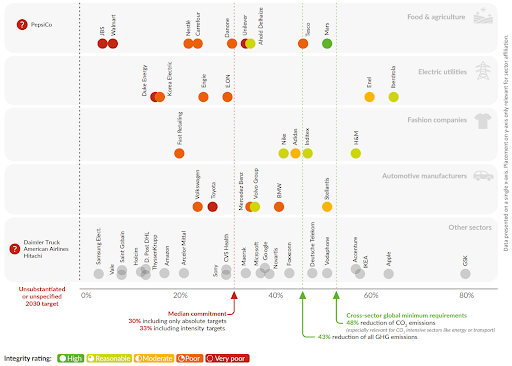

Non in tutti i casi, però, un simile impegno di trasparenza viene mantenuto e a volte le dichiarazioni risultano parziali o del tutto false. Esistono infatti degli studi come il Climate Corporate Responsability Monitor , report annuale redatto dal NewClimate Institute e da Carbon Market Watch, che analizzano e monitorano le modalità con cui le aziende dichiarano le proprie emissioni, per poi stabilire quanto le rispettano nei loro piani d’azione climatici.

Si tratta dunque di studi che permettono di comprendere fino a che punto le multinazionali rimangono coerenti con le proprie affermazioni relative al carbon management e al posizionamento rispetto agli obiettivi di riduzione europei o nazionali che si danno: una sorta di check-up il cui risultato per il 2024 è piuttosto negativo, dato che l’impegno delle 51 grandi aziende analizzate “continua a non essere sufficiente a rimanere al di sotto del limite di temperatura di 1,5°C”. Gli impegni assunti dalle grandi aziende, insomma, non bastano a contenere l’aumento della temperatura media del Pianeta entro la soglia fissata entro fine secolo alla Conferenza sul clima di Parigi del 2015.

E mentre alcune fissano obiettivi per il 2030 abbastanza in linea con quell’obiettivo, “molte altre mancano di misure credibili o fissano obiettivi inadeguati e obsoleti fin dall’inizio”. Il report rileva che la maggior parte degli obiettivi al 2030 delle aziende “sono soggetti a un alto livello di incertezza su cosa significhino nella pratica”: in poche parole si tratta di greenwashing.

Ma i problemi non finiscono qui: molto spesso le imprese omettono determinate fonti di emissioni (cioè di uno o più scope), utilizzano di base anni non idonei (l’anno base è il “punto zero” rispetto al quale si confrontano le successive misurazioni di impronta carbonica), interrompono gli aggiornamenti annuali dei dati e dichiarano obiettivi imprecisi.

Un miglioramento graduale

Uno sguardo al Climate Corporate Responsability Monitor 2023 rivela che simili carenze di trasparenza, coerenza e completezza si riscontravano già nel report dell’anno scorso. Per esempio, la rendicontazione delle emissioni che pubblicava Carrefour escludeva il 99% dell’impronta carbonica dell’azienda, che per giunta fissava obiettivi e misure di riduzione escludendo più dell’80% delle proprie sedi.

A causa di queste grandi esclusioni, il report concludeva che l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2040 basato su quelle dichiarazioni comportasse un impegno per la riduzione di meno dell’1% delle emissioni. Guardando poi all’obiettivo che l’azienda fissava nel medio termine (2030), cioè quello di ridurre le sue emissioni afferenti allo scope 1 e 2 del 50% rispetto al 2019, si poteva notare anche in questo caso una portata estremamente limitata dello sforzo di riduzione, dato che gli scope 1 e 2 rappresentavano meno del 2% sue emissioni totali di Carrefour.

Il produttore di carne JBS, con sede in Brasile, dichiarava invece di impegnarsi per il net-zero senza però fissare un chiaro obiettivo di riduzione delle emissioni al 2040, ovvero senza specificare quanto di questo sforzo sarebbe fatto tramite riduzione delle emissioni e quanto attraverso la compensazione. Il colosso delle carni non specificava neanche da che tipo di progetti di compensazione avrebbe acquistato i crediti di carbonio, con quali certificazioni e in quali volumi.

Dal report 2024 emerge invece che diverse aziende, tra cui Nestlé, Danone, Nike, Stellantis e Volvo Group, sembrano essersi discostata dalle affermazioni parziali sulla neutralità carbonica che facevano l’anno precedente, migliorando così la trasparenza delle loro comunicazioni sul clima. Anche Google e Microsoft, entrambe valutate con un punteggio basso per l’incompletezza delle affermazioni di neutralità carbonica nel Monitor 2023, “sembrano allontanarsi silenziosamente da queste affermazioni, nonostante acquistino ancora crediti di carbonio equivalenti alle loro emissioni di scope 1 e 2”.

Leggi anche: Come funziona il mercato volontario dei crediti di carbonio e perché se ne discute così tanto

I limiti di un modello volontario

In generale, il confronto con l’anno passato dimostra che diverse aziende in diversi settori definiscono obiettivi e strategie di carbon management coerenti anche grazie a nuove raccomandazioni, come quelle pubblicate dall’UN High-Level Expert Group (HLEG), ai nuovi aggiornamenti degli standard dell’International Organization for Standardization (ISO), come quello inerente alla 14068 sulla carbon neutrality, ma anche grazie all’introduzione di ulteriori standard dell’iniziativa Science Based Targets (SBTi) e alle recenti normative contro il greenwashing.

Tuttavia l’impegno mediano collettivo di riduzione delle emissioni è fermo al 30% (33% nel caso più ottimistico) e la metà degli obiettivi net-zero fissati risulta di scarsa integrità perché le aziende hanno escluso alcuni scope o limitato fortemente le strategie di compensazione. La natura volontaria degli attuali standard e delle linee guida lascia la flessibilità di seguire le raccomandazioni sopra citate (HELG, ISO o SBTi) o di continuare con obiettivi formulati in modo vago e potenzialmente fuorvianti. E poiché siamo giunti a una fase in cui la maggior parte delle più grandi e influenti multinazionali annuncia regolarmente obiettivi e strategie per ridurre le emissioni, il modello di dichiarazione volontaria rischia di essere inefficace.

Non a caso il report di NewClimate Institute e Carbon Market Watch suggerisce agli enti regolatori di emanare “regolamenti obbligatori per imporre alle aziende di fissare obiettivi e piani di transizione legalmente vincolanti e allineati alla traiettoria di 1,5°C. Tali regolamentazioni, anche se incontrano sfide come il lobbying politico stesso, potrebbero affrontare efficacemente alcune delle carenze esistenti di un sistema prevalentemente volontario che fornisce alle aziende piena flessibilità su se seguire o meno le linee guida esistenti”. Insomma, non è più tempo di soluzioni fai da te che allungano i tempi di risposta a una crisi climatica che si fa sempre più pressante.

Leggi anche: La compensazione delle emissioni oltre gli scandali

© Riproduzione riservata