Contenuto riservato alla community

L’accelerazione tecnologica degli ultimi decenni ha innescato un aumento senza precedenti della produzione e del consumo di dispositivi come telefoni, pc, tablet ed elettrodomestici. Tale fenomeno genera una crescita altrettanto ingente e rapida del flusso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE o e-waste), che oggi rappresentano una delle sfide ambientali più urgenti e complesse.

Secondo le Nazioni Unite, ogni anno si producono oltre 60 milioni di tonnellate di RAEE e, se non si adotteranno misure strutturali, questa cifra potrebbe superare gli 82 milioni entro il 2030 con implicazioni ambientali, economiche e sanitarie: i loro materiali sono spesso difficili da smaltire, contengono sostanze pericolose e sono ricchi di risorse critiche che vengono disperse in processi di fine vita non circolari.

In risposta a questa urgenza, il Regolamento ecodesign per i prodotti sostenibili mira a stabilire requisiti obbligatori di sostenibilità anche (e prioritariamente) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), con un’attenzione particolare alla modularità e alla durabilità, alla riparabilità e alla riciclabilità (e contenuto riciclato), all’uso efficiente delle risorse e alla disponibilità di informazioni e ricambi per la riparazione.

Leggi anche: la rubrica In circolo sull’ecodesign

La modularità come caratteristica-chiave

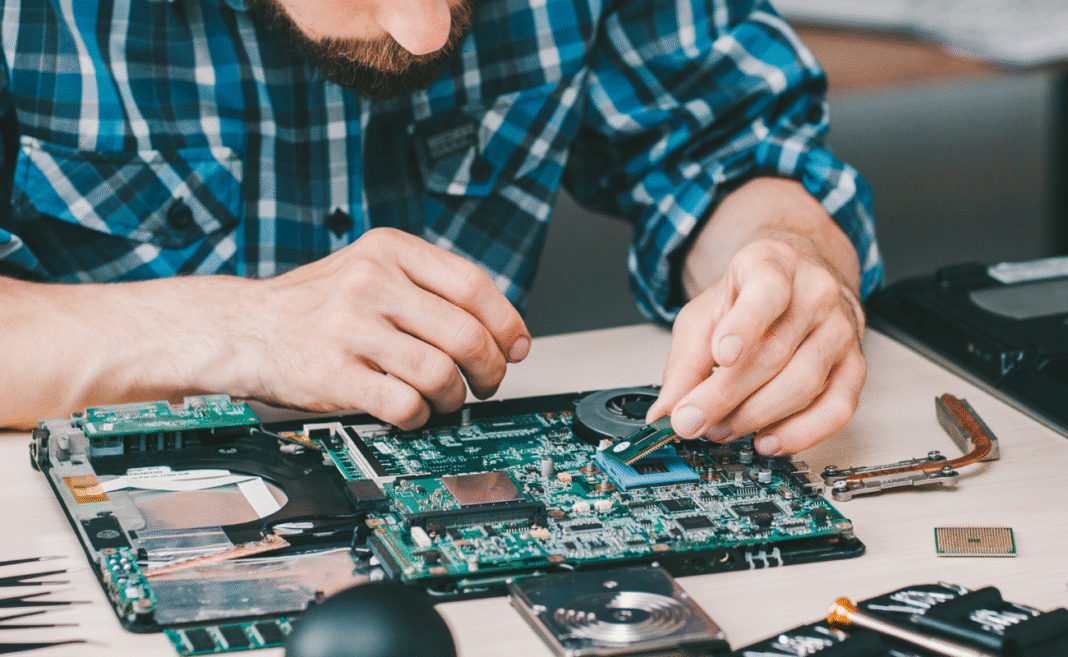

In questo contesto normativo e tecnico, la modularità progettuale assume un ruolo chiave perché una delle caratteristiche più efficaci per rispondere ai requisiti del Regolamento e alle sfide degli e-waste. A differenza dell’approccio tradizionale, la progettazione modulare consente la scomposizione funzionale del prodotto in sottosistemi – i moduli, appunto – sui quali è possibile intervenire individualmente, facilitando operazioni di manutenzione, aggiornamento, riuso e riciclo.

Come evidenziato nel paper “Scaling up circular ecosystems through product design practices: An integrative framework”, la modularità non solo supporta una maggiore efficienza dei processi industriali, ma si dimostra fondamentale per estendere il ciclo di vita del prodotto, ridurre la complessità della supply chain e migliorare la tracciabilità dei materiali. Il paper analizza la modularità come una delle pratiche di design più rilevanti all’interno della dimensione “slow – product life extension”, mostrando come essa favorisca non solo la riparabilità tecnica, ma anche la scalabilità funzionale degli ecosistemi circolari, ovvero la loro capacità di integrare nuove funzionalità, aggiornamenti tecnologici o attori lungo la filiera senza compromettere le prestazioni complessive. Inoltre la modularità permette una maggiore interoperabilità tra componenti e sistemi eterogenei, condizione necessaria per attivare sinergie tra aziende diverse e rendere i flussi di materiali e informazioni più trasparenti e coordinati.

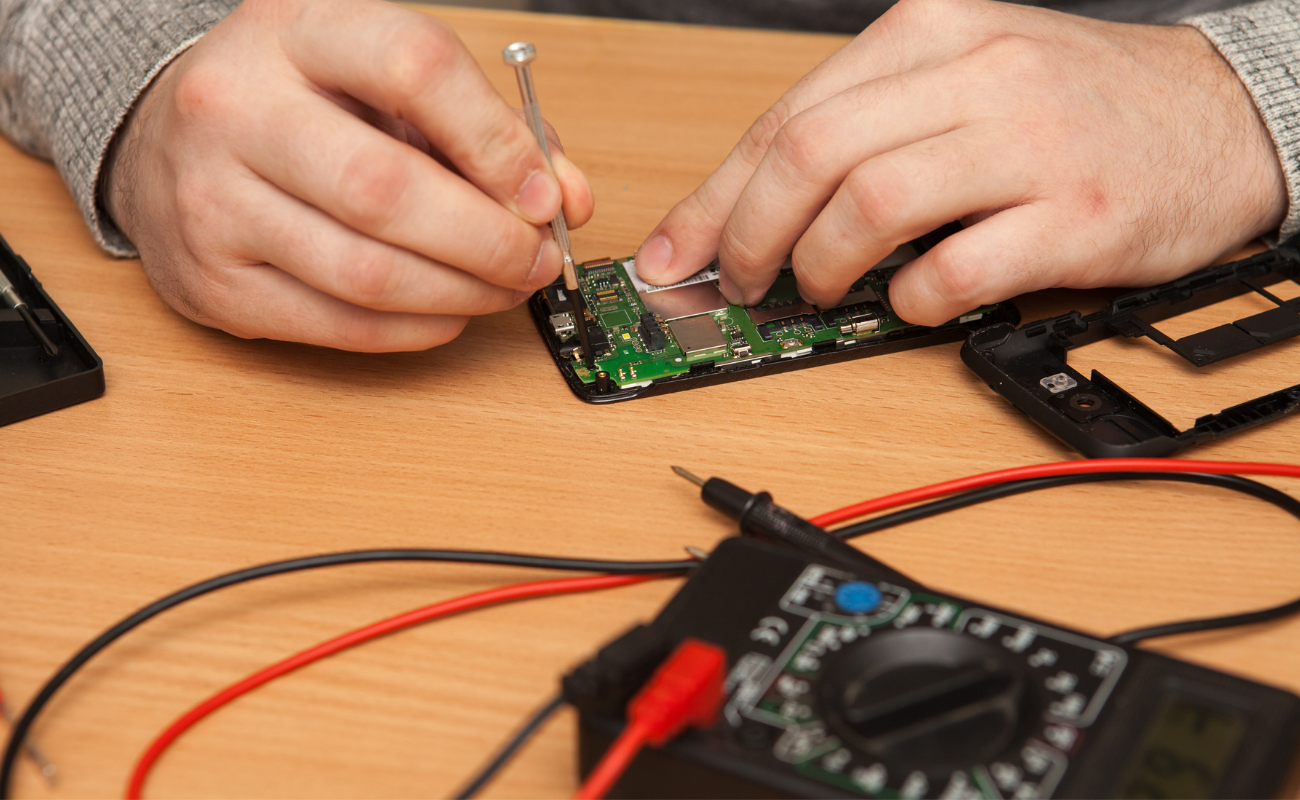

Affinché tale potenziale si traduca in benefici concreti è necessario superare una delle difficoltà più ricorrenti rispetto alla disassemblabilità dei moduli, cioè la scarsa disponibilità o accessibilità dei pezzi di ricambio: anche un prodotto che permette di intervenire sostituendo un singolo modulo può risultare di fatto non riparabile in mancanza di componenti sostitutivi reperibili, economicamente sostenibili e supportati da informazioni tecniche adeguate. Il Regolamento Ecodesign affronta questo limite introducendo strumenti come il Passaporto Digitale del Prodotto e l’indice di riparabilità, finalizzati a migliorare la tracciabilità, l’informazione e la reperibilità dei componenti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Leggi anche: Ecodesign alla prova dei fatti: deluse le aspettative su alcuni fronti strategici

Design modulare e riciclo per PC circolari: il caso di Dell

Nel campo dell’elettronica di consumo, alcuni casi recenti offrono spunti utili per comprendere i vantaggi del design modulare. Dell Technologies l’ha sperimentato nel progetto Concept Luna, applicandolo a una nuova generazione di notebook. In questi dispositivi, elementi solitamente saldati, come le porte USB-C, sono stati fissati con viti per renderli sostituibili senza interventi complessi. L’azienda ha inoltre rivisto la progettazione delle batterie, in risposta alle richieste degli utenti di un accesso più agevole. Ha introdotto batterie facilmente sostituibili dall’utente e adottando cavi semplificati che agevolano le operazioni di disconnessione e montaggio. Tali scelte, abbastanza semplici nella realizzazione tecnica, comportano una riduzione significativa delle difficoltà di riparazione e contribuiscono a limitare l’obsolescenza prematura.

Queste scelte progettuali sono davvero efficaci solo se accompagnate da strumenti informativi che ne facilitino la gestione post-consumo. A questo proposito, Dell ha fatto ricorso a codici QR scannerizzabili, che offrono all’utente finale accesso a istruzioni di riparazione o aggiornamento. Questo approccio non solo riduce la dipendenza da centri di assistenza autorizzati, ma abilita una maggiore autonomia dell’utente nella manutenzione del dispositivo, contribuendo a estendere la vita utile del prodotto e a ridurre la generazione di RAEE.

Le opportunità offerte dal design modulare e dalla disassemblabilità sono quindi significative, ma comportano sfide non trascurabili: standardizzazione dei componenti, compatibilità tra versioni, reperibilità dei moduli da sostituire, formazione degli utenti e delle reti di assistenza, ridefinizione dei modelli di business. Come sottolinea il paper sopra citato, l’efficacia dell’architettura modulare non dipende solo dalla bontà del progetto tecnico, ma dalla sua integrazione in un ecosistema regolativo, industriale e culturale che ne riconosca il valore strategico.

Leggi anche: Il nuovo standard tedesco per il passaporto digitale di prodotto delle batterie

© Riproduzione riservata