Il 2025 potrebbe essere ricordato come l’anno che aprì le porte all’estrazione mineraria dai fondali marini, fenomeno noto con l’espressione inglese deep sea mining? È la domanda che ci si pone da tempo e che viene ulteriormente rafforzata dall’apertura, avvenuta il 17 marzo, della trentesima sessione del Consiglio dell’Autorità internazionale per i fondali marini. Gli incontri si concluderanno il 28 marzo e in queste due settimane, scrive la stessa autorità, ci saranno “intense discussioni volte a far avanzare i progetti di regolamenti per lo sfruttamento delle risorse minerarie nell’area internazionale dei fondali marini”.

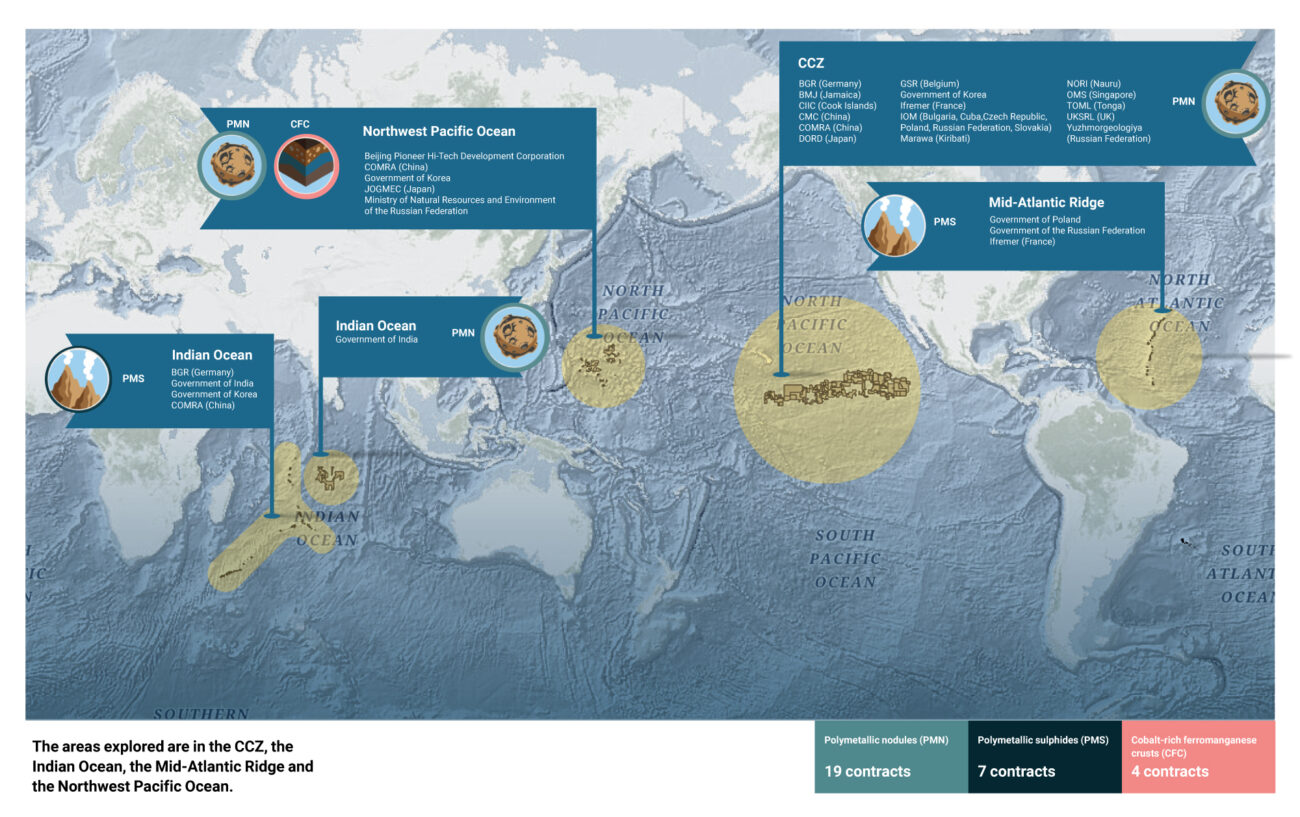

Prima di andare oltre, tuttavia, è necessario un passo indietro. Dal 1994 lʼautorità preposta ad affrontare il tema è lʼISA (International Seabed Authority), un organo indipendente istituito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS). Lʼente internazionale, che ha sede a Kingston (Giamaica), ha lo scopo di coordinare e controllare tutte le attività connesse allo sfruttamento dei minerali presenti nei fondali oceanici oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali, considerati patrimonio dellʼumanità. Per questo dal 1994, anno della prima riunione, lʼISA è impegnata in un complesso negoziato per adottare un regolamento globale che disciplini le attività minerarie negli abissi. Il negoziato, che allʼISA viene definito tecnicamente come “codice per lʼestrazione dei minerali”, dovrebbe terminare entro la fine del 2025, anche se la scadenza per la definizione del codice minerario è stata posticipata più volte negli ultimi anni.

Leggi anche: Non chiamatele terre rare: sull’Ucraina il giornalismo si gioca la propria credibilità

Le pressioni per “sbloccare” il deep sea mining

Da tempo su EconomiaCircolare.com affrontiamo la “sete” globale di materie prime critiche che arriva da più settori produttivi. La recente corsa al riarmo dell’Unione Eurpea e del mondo intero ha accelerato tali tendenze. Ottenere dunque minerali e metalli cruciali come il litio, il cobalto, il rame o le terre rare è ciò che segnerà le economie del prossimo futuro. Le spinte maggiori arrivano in questo senso dal settore estrattivo. Non solo dall’ambito minerario vero e proprio. Aziende come Saipem e Fincantieri, ad esempio, da tempo hanno mostrato interesse verso il deep sea mining, come raccontato in un report pubblicato da Greenpeace Italia nel 2024 (qui).

Come riportato dal portale MiningWeekly, varie aziende minerarie avrebbero richiesto all’ISA di emanare un regolamento entro quest’anno. Di più: l’azienda canadese The Metals Company ha dichiarato che presenterà una domanda a giugno per iniziare l’estrazione dai fondali marini, indipendentemente dal fatto che ci sia un provvedimento o meno. Altre compagnie minerarie potrebbero seguire l’esempio. E ciò costringerebbe l’Autorità internazionale per i fondali marini a pronunciarsi in assenza di standard definiti per la protezione ambientale. Non è un caso che nella sessione del 17 marzo il Consiglio dell’ISA abbia comunicato di aver “rinviato l’adozione del suo ordine del giorno per consentire alle delegazioni di Nauru e Cile di raggiungere un accordo relativo al punto 12, che riguarda possibili scenari qualora una domanda di sfruttamento sia presentata prima dell’adozione dei regolamenti. Le discussioni su questo punto sono in programma venerdì 28 marzo“.

Oltre alle pressioni delle aziende, inoltre, vanno registrati anche gli appetiti degli Stati. A partire dagli USA di Donald Trump, che ha mostrato ampiamente di voler rovesciare il meccanismo di consenso multilaterale che organi come ISA rappresentano in maniera emblematica. D’altra parte gli USA non hanno neppure ratificato il trattato dell’Implementation Agreement, che è stato poi propedeutico alla nascita dell’ISA nel 1994. Mentre l’Unione Europea ufficialmente è contraria al deep sea mining, anche se non sorprenderebbe un suo ripensamento, in un contesto in cui l’arretramento ambientale dell’UE è ormai un dato di fatto, a favore delle industrie delle difesa che, come già detto, hanno enormente bisogno di materie prime critiche.

Anche la Cina, inoltre, è favorevole al deep sea mining. Il recente mezzo passo indietro della Norvegia, che a gennaio 2024 aveva approvato la pratica del deep sea mining a fini commerciali nelle proprie acque territoriali che comprendevano una zona vasta dell’Artico per poi sospendere le licenze a dicembre dello stesso anno dopo una pressione mediatica molto intensa, potrebbe perciò risultare un fuoco di paglia. Nel conteggio realizzato da Deep Sea Conservation Coalition, che rappresenta più di 130 associazioni e ong ambientaliste, sono appena 32 gli Stati che si oppongono in qualche maniera all’estrazione dai fondali marini. Una minoranza, insomma, di cui non fa parte l’Italia, che sul deep sea mining si è mostrata particolarmente interessata a favorire le estrazioni nelle proprie acque territoriali.

Quel che è certo è che nel dibattito all’ISA, come ha fatto notare ancora la rivista Mining Weekly, devono ancora essere risolte molte questioni cruciali, tra cui un accordo su come evitare danni irreversibili alla vita marina e, guarda un po’, l’aliquota fiscale sulle royalties minerarie che andrebbero distribuite agli Stati membri. “Le potenziali conseguenze per gli ecosistemi marini richiedono un rigoroso controllo scientifico”, ha detto Luisa Araiz, rappresentante di Panama, ai delegati che partecipano alla riunione di due settimane del Consiglio dell’ISA. “L’abisso ha aspettato milioni di anni e può aspettare ancora, in modo che qualunque scelta sia presa nel miglior modo possibile”.

Leggi anche: Se le guerre e le tensioni geopolitiche seguono la via delle terre rare

Greenpeace si oppone al deep sea mining

Tra le realtà che si oppongono da tempo al deep sea mining c’è Greenpeace. La nota organizzazione ambientalista chiede più precisamente una moratoria a livello globale, in modo da bloccare sul nascere qualsiasi attività estrattiva sui fondali marini. E sta seguendo la sessione di confronto all’ISA con una propria delegazione. Abbiamo chiesto una valutazione dello stato dell’arte a Francesca Vespasiani, di Greenpeace International, che da anni monitora attentamente il tema.

“Le negoziazioni al Consiglio dell’ISA stanno proseguendo, e al momento non ci sono grandi discussioni. Quello che è importante sottolineare comunque è la prima sessione del nuovo segretario generale dell’ISA, la scienziata Leticia Carvalho, che prende il posto di Michael Lodge – dice Vespasiani – A nostro parere il nuovo insediamento è un’opportunità per rimettere al centro la protezioni degli abissi e la scienza, nonché per limitare il ruolo delle grandi industrie che invece con Lodge avevano trovato molto spazio”.

Il focus su cui concentrarsi, secondo Greenpeace, è la pressione delle aziende verso gli Stati e verso la stessa ISA per accelerare la regolamentazione del deep sea mining. “In atto c’è un braccio di ferro, per cui le aziende minacciano di iniziare le estrazioni dai fondali marini o senza un regolamento condiviso o con un regolamento affrettato e perciò fallace. Una posizione senza senso, anche perché le evidenze scientifiche sono sempre più crescenti e anche la resistenza al deep sea mining si fa sempre più alta”.

Ma quanto il braccio di ferro lanciato da The Metals Company, come l’ha definito la stessa Vespasiani, può innescare un effetto domino su altre aziende estrattive che potrebbero decidere anch’esse di cominciare a operare? Quanto è credibile la promessa, o la minaccia, a seconda dei punti di vista, di cominciare a lavorare per avviare l’estrazione dai fondali marini? “Si tratta a nostro avviso di un braccio di ferro finto – risponde Vespasiani – Innanzitutto perché non è la prima volta che The Metals Company minaccia di partire. Nelle ultime settimane, inoltre, stanno emergendo le difficoltà finanziarie che queste industrie stanno avendo: dagli investitori che si tirano indietro alle riduzioni di personale fino alla disponibilità di macchinari e navi per le attività di esplorazione che precedono le attività di estrazione vere e proprie. Per comprendere meglio la volontà di queste aziende bisognerà seguire le negoziazioni all’ISA, che certamente proveranno a influenzare a loro vantaggio”.

Leggi anche: Rame, l’Italia dipende troppo dalle importazioni. E il riciclo non basta

AGGIORNAMENTO 25 MARZO

Le giornate della 30esima sessione del Congresso dell’ISA sono state piuttosto intense. A pochi giorni dalla conclusione, sono riprese le discussioni riguardo all’underwater cultural heritage, cioè la convenzione promossa dall’Unesco.

Inoltre durante alcuni side event, come segnala Greenpeace, ci sono state presentazioni interessanti relative a nuove evidenze scientifiche di vita nei fondali marini che rafforzano la necessità di maggiore protezione dei fondali e di maggiore studio degli abissi piuttosto che di affrettate discussioni per regolamentare lo sfruttamento. Una di queste ricerche è stata pubblicata lo scorso ottobre sulla prestigiosa Nature, la si trova a questo link.

© Riproduzione riservata