Negli ultimi anni, grazie al lavoro della comunità scientifica e dell’attivismo, la crisi climatica ha acquisito un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico. Eppure, nonostante le evidenze, ci sono ancora voci che minimizzano i suoi effetti.

Prendiamo ad esempio il caso dei ghiacciai: alcuni sostengono che il loro scioglimento sia naturale e ciclico e che le nevicate abbondanti che ogni tanto si registrano in alcune località montane potrebbero persino favorire la loro “ripresa”.

Una delle dichiarazioni più eclatanti in tal senso è quella di Matteo Salvini, che durante un raduno della Lega a Cervia minimizzava il problema, attribuendo lo scioglimento dei ghiacciai a fenomeni ciclici e naturali. Di sicuro non “alle sgasate in Golf di Capezzone”, che lo intervistava.

Ma non è solo lui: giornali e think tank continuano a diffondere una visione scettica e distorta dei fenomeni climatici, impedendo l’adozione di soluzioni concrete per affrontare la crisi climatica. La verità, tuttavia, è ben diversa.

Leggi anche: Perché l’Italia ha bisogno di una legge quadro sul clima (e non solo)

Lo scioglimento dei ghiacciai: il caso Trentino

Il Trentino rappresenta un esempio interessante per capire l’impatto della crisi climatica sui ghiacciai, visto che i suoi 115 ghiacciai rappresentano circa il 13% del totale nazionale.

Come riportato da Meteotrentino, l’ente della Provincia di Trento che si occupa di meteorologia, nivologia e glaciologia, alla fine della Piccola Età Glaciale, nel 1850, i ghiacciai trentini coprivano circa 130 km2. Oggi, questa superficie è scesa a 31 km2, con una perdita del 63% fino al 2007 e del 75% fino al 2015.

Un fenomeno che il mondo della scienza riconduce all’innalzamento delle temperature causato dalle attività umane: l’aumento di temperatura stimato per la città di Trento, dice l’APPA, l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, è di circa 2° rispetto al periodo pre-industriale. Aumento che avrebbe contribuito al ritiro della quota delle fronti glaciali: durante la Piccola Età Glaciale, la fronte dei ghiacciai si trovava a circa 2.550 metri, oggi è a 2.800 metri, ma può superare i 3.100 metri per i ghiacciai esposti a sud-est.

Un altro effetto della crisi climatica, che impatta direttamente sul volume dei ghiacciai, è la diminuzione delle precipitazioni nevose. Come sottolineato dall’APPA, la stagione

delle nevicate nelle Alpi si è ridotta significativamente e sebbene si registrino ancora nevicate abbondanti in alta quota, non sono sufficienti a compensare le perdite precedenti. Negli ultimi 100 anni, la durata del manto nevoso è diminuita di oltre un mese, con una riduzione di circa 15 giorni solo a partire dal 1982.

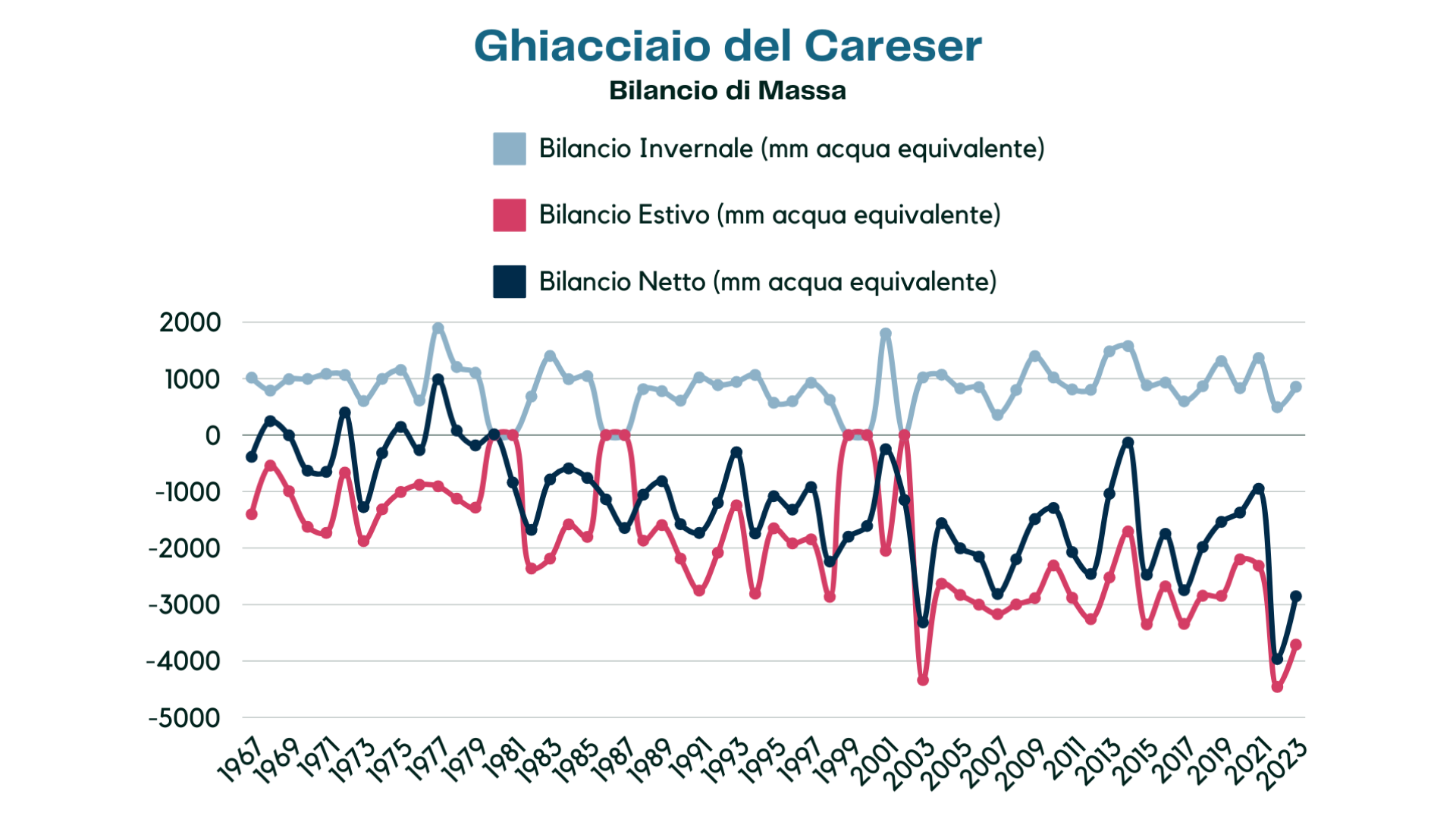

A questo proposito, nel 2022, anno particolarmente critico per i ghiacciai trentini, il bilancio di massa del ghiacciaio del Careser – un indicatore fondamentale per valutare la “salute” del ghiacciaio, che misura la differenza tra il ghiaccio accumulato durante l’inverno e quello perso durante l’estate – ha registrato una perdita di 3.965 mm di acqua equivalente, corrispondente a una perdita media di spessore di 4,4 metri, il doppio rispetto alla media degli ultimi vent’anni.

Nello stesso anno, un distacco improvviso dal ghiacciaio della Marmolada, causato dal caldo anomalo, ha provocato una frana di ghiaccio, acqua e detriti rocciosi che ha causato la morte di 11 persone.

Fonte: Meteotrentino. Il grafico mostra il bilancio di massa del ghiacciaio del Careser, espresso in millimetri di acqua equivalente, ossia la quantità di acqua ottenibile dalla fusione del ghiaccio. I dati testimoniano una costante perdita di massa glaciale negli ultimi decenni, con bilanci netti negativi che segnalano il progressivo ritiro del ghiacciaio.

Leggi anche: Trump, la guerra Usa alle politiche climatiche non risparmia nessuno

Why Should I care, con Sofia Farina

Per comprendere gli effetti reali della riduzione dei ghiacciai e capire perché questa crisi ci riguarda, ci siamo rivolti a Sofia Farina, fisica dell’atmosfera, con un dottorato in meteorologia alpina presso l’Università di Trento, attivista e comunicatrice scientifica.

“Un aspetto fondamentale da comprendere,” afferma Farina, “è che i ghiacciai sono riserve naturali di acqua dolce in alta quota. Se non nevica, non si può formare nuovo ghiaccio e le riserve piano piano si esauriscono. D’estate perché vengono mangiate dalla fusione, d’inverno perché l’acqua arriva come pioggia e non come neve. Questo significa che i ghiacciai sono costantemente in bilancio negativo”.

Le conseguenze di questo fenomeno non sono solo una preoccupazione per il futuro, ma sono già evidenti oggi. “Per esempio, il disgelo estivo fa ingrossare i ruscelli, creando un sovraccarico di acqua glaciale e detritica che mette in crisi il sistema idrico locale e rischia di danneggiare sentieri e terreni,” spiega Farina. “Nel medio-lungo periodo, il ritiro dei ghiacciai avrà impatti importanti sulla stabilità del terreno montano, ma inciderà anche sulla disponibilità di acqua dolce per le città e per attività produttive cruciali, come l’agricoltura e la produzione di energia idroelettrica, che dipendono moltissimo dall’acqua accumulata nei ghiacciai”.

Cosa possiamo fare

Alla COP29, continua la ricercatrice, si è parlato molto di cosa possiamo fare per rallentare questo processo. “Il discorso è sempre lo stesso: bisogna ridurre le emissioni,” osserva Farina. “Tuttavia, dovremo ricorrere anche a soluzioni di adattamento, come il miglioramento del monitoraggio del territorio montano e l’implementazione di sistemi di early warning per gestire i rischi legati allo scioglimento. Soluzioni necessarie, ma che richiederanno enormi risorse economiche, tecniche e professionali. Non sarà facile”.

Ma alla COP29 è emerso un’altra questione importante: Why should I care, perché dovrebbe importarmi. “Lo scioglimento dei ghiacciai,” conclude Farina, “non è solo una preoccupazione per gli ambientalisti, per quelli di noi che, denigratoriamente vengono chiamati ‘abbraccia alberi’. Il ritiro dei ghiacciai minaccia la nostra sicurezza e il benessere di tutti e tutte. Non possiamo ignorarlo”.

Questo articolo è uno degli elaborati pratici conclusivi della nona edizione del corso online di giornalismo d’inchiesta ambientale organizzato da A Sud, CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali ed EconomiaCircolare.com in collaborazione con il Goethe Institut di Roma, il Centro di Giornalismo Permanente e il Constructive Network.

© Riproduzione riservata