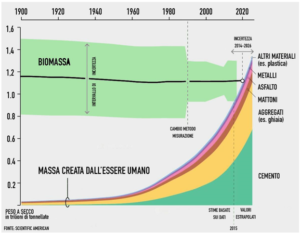

L’essere umano ha prodotto 8 miliardi di tonnellate di sostanze, il doppio della massa degli esseri viventi. Di questi, 7 miliardi sono diventati rifiuti, smaltiti o dispersi. Il 10% è stato riciclato, mentre il  14% è stato incenerito. Il restante 76% è stato accumulato in discarica o disperso nell’ambiente: si tratta di più di 5 miliardi di tonnellate, prodotte dal 1950, che dunque non sono mai state smaltite correttamente. Una cifra che raddoppierà entro il 2040, triplicherà entro il 2060, e così via. Un accumulo lento e difficilmente reversibile.

14% è stato incenerito. Il restante 76% è stato accumulato in discarica o disperso nell’ambiente: si tratta di più di 5 miliardi di tonnellate, prodotte dal 1950, che dunque non sono mai state smaltite correttamente. Una cifra che raddoppierà entro il 2040, triplicherà entro il 2060, e così via. Un accumulo lento e difficilmente reversibile.

Leggi anche lo SPECIALE | PFAS

Mancanza di trasparenza delle industrie e di obblighi nel regolamento UE

Uno dei punti critici sollevati da tempo dagli attivisti del settore riguarda il regolamento REACH dell’UE, incentrato sulla pericolosità delle sostanze chimiche e sintetiche. Il REACH è basato sul principio di precauzione, si propone cioè di prevenire e ridurre i rischi sicuri ma anche quelli emergenti e potenziali per evitare danni irreversibili. Secondo l’ente no profit Health and Environment Alliance, questa promessa non è sempre rispettata nella realtà a causa dell’incompletezza dei dati forniti dalle industrie.

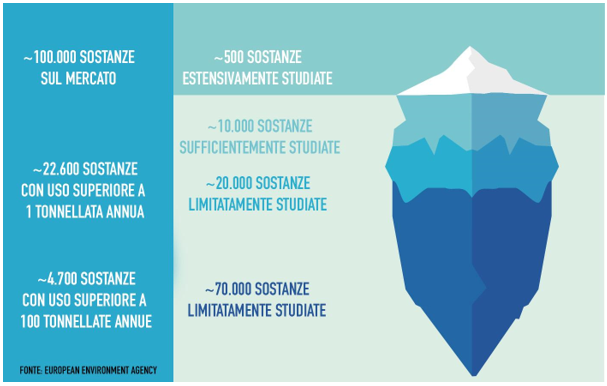

Nel database ECHA CHEM, lanciato dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sono state registrare circa 100.000 sostanze chimiche presenti sul mercato europeo. Il problema è che di queste, solo 500 sono state ampiamente caratterizzate per i loro pericoli ed esposizioni, riferendosi alla situazione come “il territorio sconosciuto dei rischi chimici”, come riportato dall’European Enviroment Agency.

Viene così a mancare anche l’attuazione del principio dell’onere della prova di sicurezza all’industria, anche detto “nessun dato, nessun mercato”. Vengono registrati e viene concessa la messa in mercato troppo spesso fascicoli incompleti, specialmente su composti coperti da segreti industriali.

Le aziende forniscono pochi dati su molti fenomeni, comprese le emissioni di CO₂ e altre sostanze durante la produzione, il trasporto e la degradazione delle sostanze; né sull’impatto sulla salute e gli ecosistemi. Sono molti i fenomeni sui quali non si sono implementate strutture di monitoraggio. Ci si concentra su una tossicità ben definita e non si calcolano gli “effetti cocktail” delle miscele chimiche ad esempio presenti nelle plastiche.

Tutto ciò sposta di fatto l’onere della prova di sicurezza dall’industria alle autorità valutatrici. Ma i problemi del REACH sarebbero anche più ampi: oneri eccessivi bloccano o rallentano i divieti su alcune sostanze, viene consentita la sostituzione delle sostanze vietate con altre simili e non testate, vengono fatte deroghe ingiustificate.

Secondo l’Health and Environment Alliance, sono necessari: obblighi di trasparenza e completezza, monitoraggio indipendente, investimenti in studi scientifici di pubblico dominio che valutino effetti cumulativi e a lungo termine.

Come se non bastasse, la percentuale di sintetici non testati rilasciati a livello globale è sconosciuta. Inoltre, altri regolamenti – come quelli statunitensi – sono ancor meno incisivi di quello europeo sulla prevenzione del danno e la proibizione del commercio di sostanze non controllate. Occorre rivalutare la percezione del rischio: non basta localizzare la punta dell’iceberg, ma serve sapere che il pericolo è in ciò che non sappiamo sulla parte sommersa.

Lobbismo e greenwashing sulla plastica

Prendiamo il caso della plastica. La consapevolezza della pericolosità la plastica è diffusa nella popolazione, ma è contrastata da una imponente campagna mediatica e da politiche pubbliche influenzate dagli interessi dell’industria.

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, l’UNEP ha posto l’obiettivo della limitazione della produzione di plastiche, sostenendo che il trattato ne garantirà la riduzione dell’80% entro il 2040. Tuttavia a novembre, alla Conferenza di Busan per un trattato internazionale sulla plastica, lobbisti e petrostati hanno fatto ostruzione e rimandato la questione al 2025.

Anche se le famosi brand appoggiano il trattato a scopo di greenwashing, associazioni come l’American Chemistry Council e Plastic Europe lo hanno contestato sostenendo le priorità dei benefici sui rischi – strategia simile a quella di molte industrie di prodotti dannosi, come nel caso delle sigarette. Le lobby difendono le plastiche usa e getta come contrasto all’aumento degli sprechi alimentari e come strumento utile per l’accesso a beni di prima necessità, come l’acqua pulita. Una retorica diffusasi anche nel campo degli aiuti umanitari.

Contro le restrizioni, le lobby della plastica fanno campagne di greenwashing sulla sostenibilità nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti. In difesa del loro profitto e dell’industria del fossile. Il programma delle Nazioni Unite le appoggia sostenendo le stesse cose, aggiungendo solo di limitare la produzione in generale.

Leggi anche lo SPECIALE | Trattato sulla Plastica

Un cambio di percezione

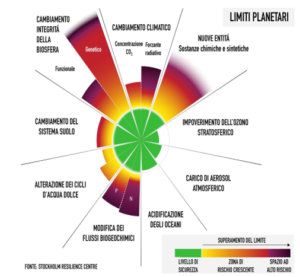

Contro questa tendenza, il gruppo di ricerca dello Stockholm Resilience Centre ha chiesto di cambiare la percezione dell’inquinamento da plastica: da un problema di gestione dei rifiuti, a uno di flussi di materiali lungo l’intero percorso di impatto. Un problema che coinvolge tutti i “limiti planetari”, concetto introdotto dallo stesso centro di ricerca nel 2009. Sono limiti che non dovrebbero essere superati per garantire la sicurezza umana e degli altri viventi. Metaforicamente, si possono chiamare le “analisi del sangue” della “salute del pianeta”.

Uno di questi limiti è relativo al rilascio nell’ambiente di “nuove entità”, cioè sostanze chimiche e plastiche. La loro produzione andrebbe vietata perché attualmente viene fatta senza una conoscenza approfondita dei loro impatti sulla biosfera e sulla salute umana. In quest’ottica, il limite planetario relativo al loro rilascio nel sistema terrestre deve essere fissato allo 0%. Per questo il limite delle “Novel entities” è stato rappresentato in modo sfumato: a causa della sua incalcolabilità.

Uno di questi limiti è relativo al rilascio nell’ambiente di “nuove entità”, cioè sostanze chimiche e plastiche. La loro produzione andrebbe vietata perché attualmente viene fatta senza una conoscenza approfondita dei loro impatti sulla biosfera e sulla salute umana. In quest’ottica, il limite planetario relativo al loro rilascio nel sistema terrestre deve essere fissato allo 0%. Per questo il limite delle “Novel entities” è stato rappresentato in modo sfumato: a causa della sua incalcolabilità.

Senz’altro è stato superato: circa l’80% delle sostanze chimiche attualmente registrate nell’UE era in uso da almeno 10 anni, pur in mancanza di una adeguata valutazione della loro sicurezza.

Ritornando al caso della plastica, secondo uno studio della Society of Risk Analysis, l’inquinamento da plastiche è percepito soprattutto come rischioso per la salute. La narrazione del nuovo paradigma dovrebbe portare a un cambio di percezione del rischio: occorre diffondere la consapevolezza che l’inquinamento da plastica contribuisce al superamento degli altri limiti planetari: impattando su sistemi interconnessi, compromettendo molte risorse importanti per l’essere umano, e creando molti più rischi, ulteriori a quello diretto per la salute. Va a incidere sulla biosfera – in particolare sulla catena alimentare – e quindi sulle acque, i suoli, l’aria, ecc. E su tutte le loro interconnessioni, in modi attualmente sconosciuti.

© Riproduzione riservata