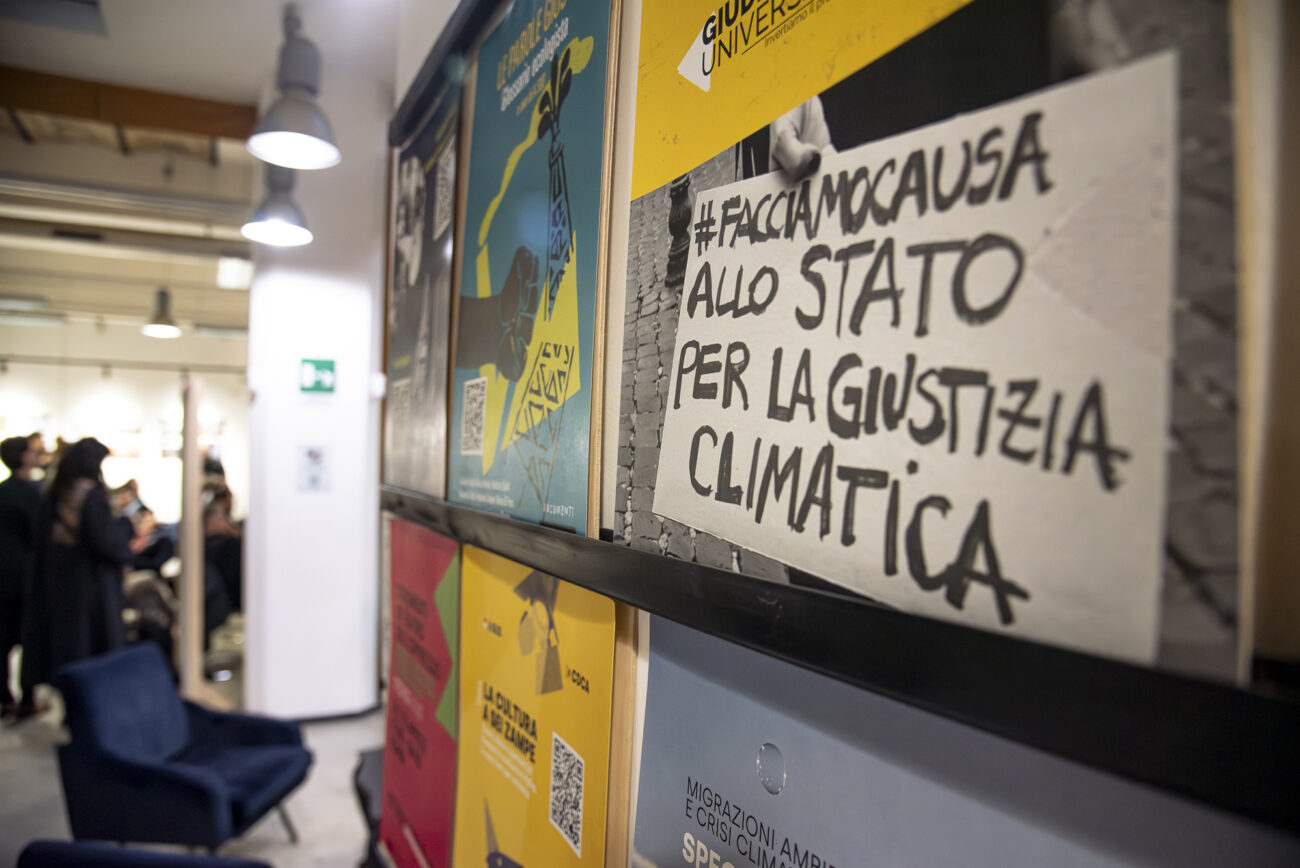

La tre giorni del festival Le parole giuste, tenuta nella scorsa settimana, è stata animata, oltre che da interessanti dibattiti, dall’alacre lavoro di una piccola comunità attiva e combattiva di persone impegnate, interessate, appassionate alla giustizia climatica e alla ricerca della verità, giornalisticamente intesa.

La speranza nell’umanità in queste circostanze – quando si riconosce lo sforzo di fornire lenti per interpretare e cambiare il presente – sembra ben riposta. Eppure, proprio in questo contesto molte testimonianze ci ricordano che l’umanità è anche distruzione, avidità, disinteresse e spregiudicatezza.

Umanità in pericolo

Gli innumerevoli temi trattati, dai disastri ambientali e sanitari causati dello sfruttamento delle risorse naturali al valore della testimonianza di reporter che perdono la vita nei conflitti, le tante storie raccontate e ancora da raccontare, sono la prova che esercitare il pensiero critico è faticoso e impegnativo. Forse per questo sembra difficile per questa comunità farsi moltitudine. Forse molte più persone potrebbero unirsi se solo riuscissero a sentirsi coinvolte. Se si convincessero ad approfondire, a riflettere, a non lasciarsi distrarre dal mainstream, a empatizzare, per dirla con Francesca Albanese, e sentirsi finalmente parte di un’umanità in pericolo, che si può ancora contribuire a risollevare.

Donne al centro

Un altro aspetto che salta all’occhio, durante la manifestazione voluta da A Sud ed EconomiaCircolare.com, è la presenza numerosa di giornaliste e attiviste, sia sui palchi che dietro le quinte. Un bilancio che in salotti tv come nei panel istituzionali su simili temi sarebbe tutt’altro che scontato. Anche la presenza delle donne sembra rimandare all’esigenza di nuove prospettive trasformative e inclusive, per scampare al pericolo.

Leggi anche: Torna “Le parole giuste”, il festival del giornalismo d’inchiesta ambientale

Caos climatico-politico

Gran parte dell’umanità è, di fatto, in pericolo, non solo per la crisi climatica, di cui al festival si è data ampia copertura (qui la descrizione del programma). Non si può ignorare che questo caos climatico, per dirla con Luca Mercalli – noto climatologo italiano tra gli ospiti del festival – investe anche la geopolitica internazionale e sembra rendere sempre più lontano un ideale di pace e giustizia.

Non a caso, uno degli appuntamenti più partecipati delle tre giornate, è l’intervista in collegamento web di Francesca Albanese – Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani in palestina – sulla drammatica situazione a Gaza e in Cisgiordania.

L’emblema di Gaza

Gaza diventa ancora una volta il simbolo di una battaglia cruciale per l’umanità di questa epoca. La questione della Palestina è da sempre l’emblema di conflitti e ingiustizie. Ma riguarda anche la dignità e la resistenza di un popolo che, ancora oggi, si fatica a riconoscere a rischio di genocidio. Eppure, il parere della Corte internazionale di giustizia del 2024 ha sancito, ancora una volta, l’illegalità delle politiche e delle prassi di Israele nei territori palestinesi.

L’ecologia e la riviera

Qualcuno si potrebbe chiedere che c’entrano i bombardamenti e i morti di Gaza, con l’ecologia. Per incominciare, l’idea di trasformare la terra abitata dai palestinesi in una riviera per ricchi sembra già un pensiero abbastanza anti-ecologico e preconizzatore di disastri naturali, se prendiamo seriamente quello che dicono i potenti. E se questo non bastasse – forse pensate che Trump bluffi a questa giocata – prendiamo in esame tutte le implicazioni del conflitto sulle risorse, sul suolo e l’acqua, oltre che sulle persone della regione.

Leggi anche: Cultura a basso impatto, la sfida del festival “Le parole giuste”

La catastrofe ambientale palestinese

La guerra di Gaza è, infatti, anche una catastrofe ambientale. L’agenzia delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha stilato un preliminare report l’anno scorso in cui evidenzia che l’escalation del conflitto dal 7 ottobre 2023 ha avuto un profondo impatto sulle persone e sull’ambiente a Gaza. I bombardamenti israeliani hanno portato a un’intensità di distruzione senza precedenti.

I sistemi e le strutture di gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi sono crollati. La distruzione di edifici, strade e altre infrastrutture ha generato oltre 39 milioni di tonnellate di detriti, alcuni dei quali contaminati da ordigni inesplosi, amianto e altre sostanze pericolose.

Come noccioline in un barattolo

Di ordigni e guerra si ricomincia a parlare anche in Europa, a riprova che il paradigma del potere non è cambiato. Mi domando, con ingenuità e cinismo, se l’umanità non sia nel complesso, banalmente, semplicemente, cattiva. Poi guardo a persone come Francesca Albanese, e penso di no. Nel suo appassionato intervento, ci ricorda che persino la brutalità dei coloni israeliani, appositamente radicalizzati e armati, è da ascriversi agli strumenti di un sistema di potere.

Il riferimento al potere di matrice coloniale e razzista mi riporta inevitabilmente alle parole di un celebre accademico purtroppo scomparso, che sembrano calzare perfettamente al contesto attuale. “È abbastanza comune – scrive Edward Said nel 2003 – a Washington e non solo, ascoltare importanti esponenti politici che parlano di ridisegnare la carta geografica del Medio Oriente, come se antiche società e una miriade di popoli si potessero rimescolare come noccioline in un barattolo”.

La necessità del nuovo umanesimo

Ma le parole giuste sono anche di coraggio e, ancora una volta, speranza. Proprio per tornare al tema iniziale di una comunità che tenta di coinvolgere i distratti e farsi movimento di massa, cerchiamo una conclusione con una nota di ottimismo, tanto caro anche a Said. Il suo umanesimo radicale, inteso come orizzonte di analisi critica per l’autocomprensione e autorealizzazione dell’umanità, può essere liberamente declinato, come suggerisce lui stesso, “a massima forma di resistenza contro le pratiche inumane e le ingiustizie che deturpano la storia dell’umanità”.

Boicottare per cambiare

E se l’umanesimo di Said ci suona troppo intellettuale, possiamo ancora ricorrere ai rodati strumenti non violenti del dissenso (e forse inventarne di nuovi): partecipare, parlare, votare, manifestare, boicottare.

A questo proposito sembra interessante il movimento di boicottaggio e di protesta all’indirizzo della Tesla di Elon Mask. Se è vero che esercitare il senso critico è difficile in un’epoca in cui da cittadini siamo passati ad essere niente di più che consumatori, forse scegliere molto attentamente cosa consumare è già un primo passo per cambiare.

© Riproduzione riservata