Non ci possono essere dubbi: il PVC è un pezzo della nostra vita. Per quanto mi riguarda lo ritrovo già nei ricordi della primissima infanzia, quando all’asilo me ne andavo in giro gattonando e, gioia della fase orale dello sviluppo, mi piaceva assaggiare quella sorta di bottoncini rialzati sul pavimento, realizzato appunto in PVC. Il PVC è ovunque, spesso celato dentro il nome generico “plastica”: dagli imballaggi per i cibi ai contenitori delle gomme da masticare fino ai blister dei farmaci, dai guanti degli infermieri alle sacche ospedaliere per il sangue, alle finestre, fino ai cruscotti delle automobili e poi tubi, carta da parati, tovaglie cerate, rivestimenti esterni isolanti per i cavi elettrici, giocattoli, finta pelle, calzature. Un prodotto praticamente ubiquitario. Eppure qualcosa sta forse per cambiare. Nel gennaio 2022 la Commissione europea e la società di consulenza Ramboll pubblicano un report (The use of PVC in the context of a non-toxic environment) che nasce da una gara d’appalto nel quale la stessa Commissione parla esplicitamente di “scenari di phase-out” (eliminazione graduale), facendo andare su tutte le furie le imprese di una filiera che globalmente produce più di 40 milioni di tonnellate di questo polimero tuttofare. E già venti anni prima, nel 2000, la Commissione pubblicava un green paper dedicato proprio ai problemi ambientali del PVC (Environmental issues of PVC). Insomma: non è tutto oro quello che luccica, e dietro l’economicità e la versatilità di questo materiale multiforme c’è un mare di problemi. Dalla Ellen MacArthur Foundation (EMF) a Zero Waste Europe (ZWE) da ISDE, l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente, a Healthcare Without Harm Europe (HCWH) allo European Environmental Bureau e soprattutto l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA), sono diverse e autorevoli le voci che, in aggiunta alla Commissione europea, hanno sollevato la questione Poli-Vinil Cloruro o Cloruro di Polivinile: il PVC.

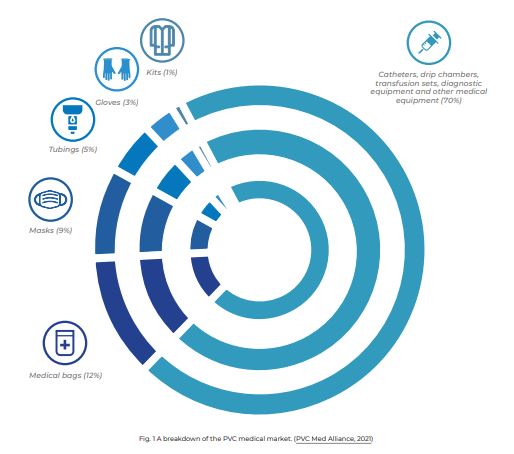

La produzione industriale del PVC è iniziata negli anni ’30 del secolo scorso, quasi 100 anni fa: già negli anni ’50 diventa di massa. Si ottiene a partire dal cloruro di vinile monomero (CVM), composto per il 57% da cloro (Cl, ottenuto per elettrolisi da una soluzione di salamoia) e per il 43% da etilene (derivato dalla raffinazione, per mezzo del cracking catalitico, del petrolio greggio). Basta osservarne l’origine, sottolineano i produttori, per verificare che il PVC offre notevoli vantaggi ambientali. Ad esempio “la minore dipendenza del PVC dai combustibili fossili rispetto ad altri polimeri (il 57% del PVC deriva dal sale, una risorsa molto più sostenibile degli idrocarburi da cui proviene la maggior parte dei polimeri concorrenti) o la sua minore impronta di carbonio rispetto ad altri materiali come il metallo o il vetro” scrive VinylPlus (soggetto fondato nel 2011 dalle imprese della filiera per fare advocacy) in risposta al citato dossier Ramboll-Commissione. PVC MED Alliance, spin off sanitario del Consiglio europeo dei produttori di vinile, ricorda poi che “la composizione del PVC, con circa il 60% di cloro, comporta un consumo di energia primaria significativamente inferiore rispetto ad altre materie plastiche”. Fino ad aggiungere, con un pizzico di orgoglio, che il fatto che il PVC sia il polimero più utilizzato nelle apparecchiature mediche “non è privo di razionalità” (insomma, fuor di burocratese, “ci sarà un motivo se siamo i migliori”). E poi, segnalano ancora i produttori, i tre quarti circa di tutto il PVC prodotto ogni anno in Europa sono destinati a tubi, finestre, pavimenti, coperture e cavi: niente a che vedere, insomma, col fugace e impattante uso della plastica usa e getta. Tutto vero.

“Il PVC da solo è poco utile”: la questione additivi

Ma torniamo alla produzione. Le lunghe catene polimeriche di polivinilcloruro, alla fine dei processi produttivi di cui vi ho detto, hanno comportamenti lontani anni luce dalle performance che questo materiale mostra nei tanti usi citati. Spiega la Commissione nel green paper del luglio 2020: “Il PVC puro è un materiale rigido, meccanicamente robusto, abbastanza resistente agli agenti atmosferici, all’acqua e alle sostanze chimiche, elettricamente isolante, ma relativamente instabile al calore e alla luce. Il calore e la luce ultravioletta provocano una perdita di cloro”. Ne alterano insomma la struttura. Più tranchant Zero Waste Europe (ZWE): “Da solo è poco utile: ha una stabilità termica molto bassa e si degrada rapidamente alle temperature richieste per la lavorazione”. La resina di PVC, dunque, non resiste alle condizioni ambientali né a quelle delle industrie di trasformazione senza deteriorarsi. Ma una soluzione c’è. “Le proprietà meccaniche del PVC – spiega ancora la Commissione – possono essere modificate attraverso l’aggiunta di composti a basso peso molecolare che si mescolano alla matrice polimerica”. Questi composti che si aggiungono alla resina (“additivi”, appunto) servono come stabilizzanti, plastificanti, ritardanti di fiamma, antiossidanti… e le conferiscono le prestazioni desiderate. Il processo che mette insieme resina e additivi si chiama compounding, e il suo prodotto appunto compound (composto): tenete bene a mente questa parola, perché il compounding è la fase centrale nella produzione del nostro polimero, perché gli conferisce le caratteristiche che ne hanno decretato la fortuna. E ogni impiego utilizza sostanze additive in quantità e qualità diverse. Il PVC dei tubi, per fare un esempio, è mediamente composto da 98% di resina e 2% di stabilizzanti. I profili usati per realizzare finestre hanno l’85% di resina e il 5% di additivi (soprattutto stabilizzanti e filler, le sostanze aggiunte per modificare le proprietà del polimero durante l’estrusione). E più il PVC deve essere flessibile più la bilancia si sposta verso gli additivi: la pelle sintetica in PVC ha il 53% di resina pura più il 40% di plastificanti, il 5% filler e il resto di stabilizzanti. Nel PVC che isola il rame dei cavi elettrici, la resina è solo il 42% del totale, miscelata con un 23% di plastificanti, 33% di filler, e tutto il resto stabilizzanti e altro (Commissione Europea, 2004).

Oggi, secondo l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), sono circa 470 gli additivi abbinati al PVC, soprattutto stabilizzanti termici, plastificanti e ritardanti di fiamma. Proprio l’ampio uso di additivi è la caratteristica specifica, il marchio di fabbrica del PVC. Zero Waste Europe ricorda che il PVC richiede di gran lunga il maggior numero di additivi di tutti i tipi di plastica, assorbendo da solo il 73% della produzione mondiale.

Caratteristica specifica, ma anche limite: visto che gli additivi rappresentano uno dei maggiori problemi di questa plastica. “Il PVC – ha spiegato Federica Tommasi, ingegnere chimico e primo tecnologo dell’Istituto superiore di sanità (ISS), in un ricchissimo convegno da lei organizzato qualche tempo fa per l’Istituto – è un caso di specie e si porta dietro nel gomitolo polimerico un sacco di cose che servono per produrre in maniera composita il prodotto finale che ha però delle criticità”. E se guardiamo in particolare al perimetro specifico dei dispositivi medici, “queste criticità hanno impatti in maniera diretta sull’applicazione al paziente, e in maniera secondaria sull’ambiente”.

Leggi anche: Maria Grazia Petronio (Medici per l’ambiente): “Ecco i rischi dell’esposizione alla plastica”

Dal polimero all’ambiente (e all’uomo): la liscivazione

Ma dobbiamo fare un passo indietro. Perché è necessario sapere che gli additivi, una volta aggiunti alla resina, non restano solidali col polimero per sempre, sono piuttosto una “coppia aperta”, lasciano volentieri il polimero per andarsene a spasso nell’ambiente: “Trattasi infatti di un mescolamento e non una reazione chimica che leghi i vari composti” chiarisce Tommasi. È quello che nell’inglese delle ricerche scientifiche viene definito leaching: rilascio, migrazione o, letteralmente, lisciviazione. Queste sostanze chimiche si separano dalla matrice del polimero e prendono il largo, e spesso lo fanno insieme alle microparticelle di PVC (proprio le micro e nano particelle costituiscono infatti il principale vettore del rilascio di additivi nell’ambiente). Sono diversi gli studi che lo certificano, e c’è addirittura una banca dati (Database on Migrating and Extractable Food Contact Chemicals – FCCmigex), compilata da un team di ricercatori del Food Packaging Forum insieme a colleghi di otto istituzioni accademiche, che mappa l’evidenza scientifica delle migrazioni dai materiali a contatto con gli alimenti (food contact).

Ci spiega Katia Pacella, coordinatrice degli autori (tra cui figura anche Tommasi dell’ISS) del report di Healthcare Without Harm Europe dedicato al PVC (Towards pvc-free healthcare reducing the environmental impact and exposure to harmful chemicals): “Il leaching è provato. Uno studio recente, State of the science on plastic chemicals, finanziato dal Norwegian Research Council, ha mappato tutte le sostanze chimiche che migrano dai prodotti plastici, come il PVC, verso il corpo umano. Poi c’è il lavoro Plastics and Human Health coordinato dal professor Landrigan per la Minderoo Foundation, dove possiamo trovare dati ed evidenze scientifiche che dimostrano questa migrazione”.

Scrive Zero Waste Europe: “Il PVC utilizzato per il confezionamento di alimenti o bevande può potenzialmente rilasciare sostanze nocive negli alimenti e nelle bevande ingeriti dalla popolazione. La revisione sistematica sulle sostanze chimiche che migrano e lisciviano dai materiali e dagli articoli a contatto con gli alimenti ha identificato 229 sostanze chimiche negli articoli in PVC”. Anche la Commissione, nel suo documento pubblicato nel 2022, evidenzia lo stesso problema: “La migrazione degli Ftalati dal PVC flessibile è stata confermata da diversi studi”; e ancora “diversi studi hanno confermato il potenziale di lisciviazione dei plastificanti”. Nel settore sanitario, ad esempio, il rilascio degli additivi “è dimostrato – ci spiega Arianna Gamba, direttrice dei programmi di HCWH Europe – soprattutto per quelli che vengono definiti dispositivi critici, ovvero quelli che entrano in contatto con il sangue, come le sacche delle trasfusioni”.

Se tutte le fasi della vita del PVC (e delle altre plastiche) possono rilasciare additivi, l’ECHA segnala i momenti più critici: l’uso professionale, che comprende soprattutto l’installazione, la rimozione di prodotti per l’edilizia e l’impiantistica in generale, poi il riciclo e la discarica, responsabili, spiega l’Agenzia europea, “rispettivamente di circa 45%, 31% e 11% dei rilasci”. La forma dell’oggetto, il peso molecolare della matrice polimerica di partenza e la solubilità dell’additivo sono fattori determinanti.

Leggi anche: Plastica monouso, arriva la procedura d’infrazione contro l’Italia

Principio di precauzione

Spiega ancora la Commissione che questa migrazione “può essere problematica: porta a cambiamenti indesiderati nelle proprietà del materiale (ad esempio, proprietà meccaniche più scadenti) e all’eventuale contaminazione del mezzo circostante. Dopo la vita di servizio, la perdita di additivi può anche portare alla contaminazione dell’ambiente e a conseguenti problemi di salute”. La domanda che a questo punto credo tutti ci stiamo facendo è: tutto questo è un problema per la nostra salute? Dipende. Dipende “dalle sue proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche (dell’additivo, n.d.r.) e da come si comporta in acqua, sulla pelle e nell’aria dopo il rilascio”, precisa la Commissione. Per la maggior parte degli additivi, tuttavia, mancano studi specifici che ne provino la pericolosità, ricordano le imprese della filiera. “Credo tuttavia – commenta Pacella – che ci siano abbastanza evidenze per capire che effettivamente il PVC ha degli effetti negativi sulla salute umana”. E ricorda il caso del DINCH (estere diisononilico dell’acido 1,2-cicloesanobicarbossilico, un plastificante): “Un sostituto degli ftalati in commercio dal 2002, eppure oggi ci sono dati che ne suggeriscono la pericolosità”. Per questo, continua, “penso che ci siano abbastanza evidenze scientifiche per adottare il principio di precauzione”. Principio giuridico stabilito per la prima volta in una comunicazione della Commissione europea adottata nel febbraio 2000, secondo il quale “qualora sia possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all’ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita”.

Tra le sostanze chimiche che possono migrare dagli imballaggi in PVC a contatto col cibo, ZWE segnala “sostanze considerate nocive secondo la Strategia dell’UE sulle sostanze chimiche per la sostenibilità, nel senso che sono cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, o persistenti e bioaccumulabili, o sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino, o sono tossiche per specifici organi”. E poi, anche se la concentrazione di queste sostanze è entro i limiti di legge, “è importante considerare il rischio derivante dall’esposizione cronica (ripetuta nel tempo) a più sostanze chimiche, in particolare per alcuni gruppi demografici più vulnerabili agli effetti tossici delle sostanze chimiche, tra cui i bambini e le donne in gravidanza. Quanto prima avviene l’esposizione nel corso della vita e quanto più alta è la frequenza di esposizione, tanto più dannoso è l’effetto cocktail delle sostanze chimiche per la salute”. Per questo, secondo l’associazione, andrebbe ripensato il concetto stesso di “sicurezza” impiegato per gli imballaggi food contact.

Health Care Without Harm Europe descrive il caso del Dietilesilftalato (DEHP), la cui migrazione è documentata già a partire dal 1960. Il DEHP fa parte dei plastificanti ftalati, un gruppo di sostanze chimiche sintetiche commerciali aggiunte al PVC per garantirne la flessibilità (molto usato per i dispositivi medici): sono infatti utilizzati in applicazioni come i set per infusione o trasfusione e i tubi di alimentazione. “Il DEHP è lo Ftalato più studiato e compreso fino ad oggi, ed è ancora presente nel mercato dei Dispositivi Medici nonostante le disposizioni ai sensi del Regolamento sui dispositivi medici dell’UE (2017/745) per quanto riguarda la sua comprovata tossicità e l’alterazione ormonale”. Sarà vietato solo dall’anno prossimo ed è ancora utilizzato “nei dispositivi medici in plastica delle Unità di Terapia Intensiva Neonatale: le esposizioni rimangono elevate, al di sopra della dose giornaliera tollerabile”. Proprio i neonati, ricorda l’associazione, sono esposti a un rischio di effetti avversi molto più elevato a causa del loro peso corporeo inferiore e della ridotta capacità di metabolizzare le sostanze chimiche, nonché dello sviluppo dei loro organi e sistemi e della loro dieta limitata. A rischio ci sono anche gli anziani, le persone malate, le donne in gravidanza, oltre che il personale sanitario: visto il ruolo centrale del PVC tra i dispositivi medici, venire a contatto con gli additivi è molto probabile. Il settore sanitario si affida a una grande varietà di prodotti realizzati in cloruro di polivinile, dai sacchetti per flebo, ai tubi, ai guanti per esami, ai pavimenti e agli imballaggi per alimenti. Nel 2021, lo Europe Medical Polymer Market Report ha registrato che questo polimero era presente nel 26% dei dispositivi medici a livello globale, il 27% in Europa. Motivo per cui, come ricorda HCWH Europe, durante l’utilizzo “i pazienti sono direttamente esposti a sostanze chimiche nocive a causa dei plastificanti, con il conseguente rischio di lisciviazione nell’organismo e di compromissione della loro sicurezza”. Ciò rappresenta un rischio “significativo” soprattutto “per i pazienti vulnerabili sottoposti a molteplici interventi medici o esposti cronicamente per periodi prolungati, come i neonati in terapia neonatale o i pazienti in dialisi”.

Durante il citato Convegno dell’Istituto superiore di sanità, Tommasi ha ricordato che già nel 2018, col Global Forum on Environment – Plastics in a Circular Economy: Design of Sustainable Plastics from a Chemicals Perspective, “l’OCSE ha definito la plastica sostenibile come la plastica utilizzata in prodotti che forniscano benefici per la società ma migliorando al tempo stesso salute, sicurezza umana e ambientale. Durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Plastiche che siano realmente sostenibili devono limitare la creazione rifiuti, le tossine, e l’inquinamento da quando sono realizzate fino al fine vita”. Il polimero e gli additivi di cui abbiamo parlato lo fanno? No, secondo Tommasi: “Abbiamo infatti in corso processi di restrizione”.

La proposta di regolamentazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche

Arriviamo allora ad un documento cruciale pubblicato dall’ECHA. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche, su mandato dalla Commissione, ha esaminato il caso e ha pubblicato un documento sui rischi derivanti dagli additivi del PVC e dal rilascio di microparticelle. Il risultato dell’analisi è sintetizzato nel sottotitolo del comunicato stampa dell’Agenzia: “L’indagine dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha rilevato che alcune sostanze aggiunte alla plastica di cloruro di polivinile (PVC), come i plastificanti, possono comportare rischi per le persone e l’ambiente. Per limitare l’uso di questi additivi e ridurre al minimo le emissioni di microparticelle di PVC, sarebbe necessario un intervento normativo”. Anticipiamo che l’intervento normativo in questione è una restrizione all’uso di alcune sostanze secondo il regolamento europeo REACH, e che, come ha spiegato Luigia Scimonelli del Ministero della Salute durante il citato evento dell’ISS, l’ECHA “su mandato della Commissione, dovrà seguire l’iter della restrizione REACH. E iniziare a formulare una proposta di restrizione”.

Cosa ha rilevato l’agenzia? L’indagine, focalizzata su 63 additivi sul totale dei 470 identificati, dimostra “rischi per la salute umana derivanti da alcuni degli additivi prioritari” e “rischi per l’ambiente – incluso l’uomo attraverso l’ambiente (ovvero l’inquinamento ambientale che mette a rischio la salute umana, ndr) – per tutti gli additivi prioritari”. Ma i problemi travalicano l’uso degli additivi: “I rischi dovuti all’esposizione alle microparticelle nell’ambiente sono previsti anche per il PVC stesso”. Tuttavia, precisa l’ECHA, “non si tratta di un problema specifico del PVC, ma di una sfida generale per tutte le materie plastiche”. Insomma, come osservano giustamente anche le imprese della filiera, il problema non riguarda solo il polivinilcloruro. Vero. Ma, come abbiamo visto, il PVC è il re degli additivi. E ogni micro o nano particella che prende il volo da imballaggi o sacche per le trasfusioni in PVC (solo per fare due esempi) porta con sé, più che nel caso delle altre plastiche, grandi quantità di sostanze chimiche pericolose per la salute e l’ambiente.

Alla luce di questi rilievi, come abbiamo accennato, l’agenzia europea sostiene la necessità di interventi normativi, di restrizioni nell’alveo del regolamento REACH sulla sostanze chimiche. Restrizioni alla stesura delle quali, su mandato della Commissione europea, ECHA sta già lavorando.

Leggi anche: Nuovo passo avanti del Regolamento contro la dispersione dei pellet in plastica

Problemi in tutte la fasi di vita del PVC

Eppure il problema del cloruro di polivinile è ampio, più ampio degli additivi. Tanto che, ad esempio, l’ecolabel Nordic Swan, una delle certificazioni ambientali europee, vieta o limita l’uso del PVC in molti gruppi di prodotti a causa dei suoi problemi ambientali e per la salute (emissione di plastificanti come gli ftalati). Secondo il Plastics Scorecard, un metodo per valutare l’impronta chimica delle materie plastiche e il loro cammino verso l’abbandono delle Chemicals of High Concern (CoHC, Sostanze chimiche ad alto rischio), il PVC ottiene, insieme ad alcuni altri polimeri, un punteggio di “0” su 100: “0” significa che per ogni fase di produzione si utilizza un CoHC come input primario. Un polimero ideale, basato su sostanze chimiche a basso rischio per la salute e l’ambiente, otterrebbe un punteggio pari a 100.

Tommasi (ISS) ricorda anche che, in vari studi OCSE dedicati a diversi polimeri cui ha partecipato, proprio il PVC “si rivela uno dei più critici, a partire dalla sua produzione. Infatti il Cloruro di Vinile Monomero è accertato tossico e cancerogeno. La ricordata salamoia di produzione del Cloro necessario, viene, in taluni impianti chimici, ancora processata in celle a Mercurio (Hg)’”. Si tratta di processi produttivi, “ormai vetusti ed altamente inquinanti, che i vari Paesi dovranno eliminare entro il 2025, nel momento in cui aderiranno alla Minamata Convention on Mercury, il trattato globale per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi del Mercurio”.

Se i rischi per i lavoratori e per l’ambiente nella produzione della resina (accertati e quindi non trascurabili per HCWH Europe) sono considerati dall’ECHA “adeguatamente controllati” grazie alle attuali condizioni operative e alle misure di sicurezza adottate dalle aziende, altre fasi del ciclo di vita del polimero, come in parte abbiamo visto, sono problematiche. Non solo l’uso, ma anche il fine vita, quando cioè i prodotti hanno esaurito il compito per il quale sono stati messi sul mercato e vanno gestiti come rifiuti. “La parabola di ‘criticità intrinseca’ di questo polimero abbraccia tutto il suo ciclo di vita: come avremmo detto in altri ambiti, ‘dalla culla alla bara’”, sottolinea Tommasi.

In Europa i rifiuti di PVC non sono trattati come rifiuti pericolosi, eppure, ricorda lo studio Commissione europea-Ramboll, “in base alle soglie per le sostanze reprotossiche e cancerogene di cui all’Allegato III della direttiva quadro sui rifiuti, è possibile che i rifiuti di PVC flessibile e rigido (diversi dai rifiuti pre-consumo) debbano essere classificati come rifiuti pericolosi”. Tanto che il documento suggerisce che “potrebbe essere necessaria un’ulteriore valutazione della classificazione dei rifiuti di PVC come pericolosi o non pericolosi”.

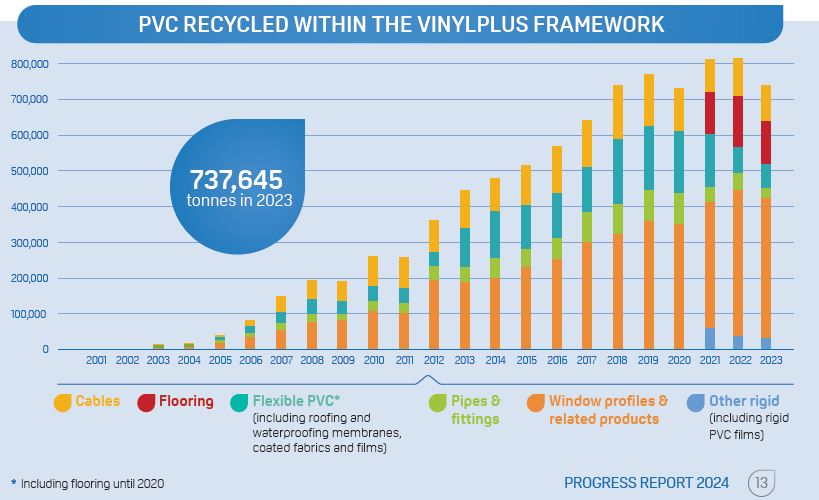

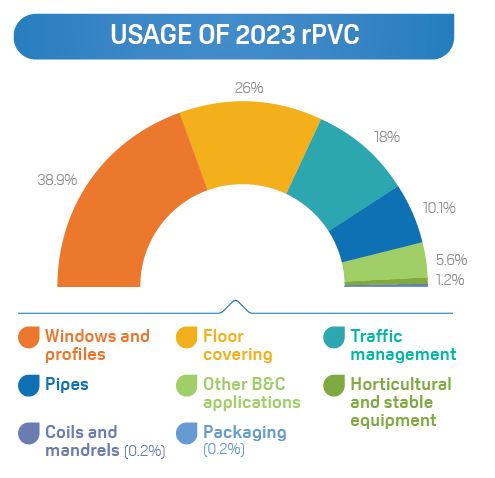

Che fine fanno questi rifiuti? Stando alle informazioni dell’ultimo report pubblicato da VinylPlus, nel 2023 quasi 738 mila tonnellate di rifiuti di PVC sono state riciclate nella cornice delle iniziative associative: il 61,7% rifiuti pre-consumo e il 38,3% rifiuti post-consumo.

Si tratta di poco più del 24% del totale dei rifiuti di PVC generati nel 2023 nell’Europa a 27, più Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Quando si parla di circularity gap…

Leggi anche: Tutte le microplastiche che ingeriamo

Riciclo degli imballaggi in PVC e Legacy Chemicals

Se guardiamo allo specifico campo degli imballaggi, a livello globale il PVC rappresenta circa il 5% del mercato dei prodotti in plastica (dato Ellen MacArthur Foundation). Ogni anno in Europa vengono utilizzate oltre 400.000 tonnellate di PVC per gli imballaggi (Zero Waste Europe); e secondo Corepla (il Consorzio Italiano che presiede al Riciclo delle Plastiche) tra i polimeri rigenerati utilizzati dall’industria italiana, con circa il 7% % del mercato degli imballaggi (anno 2020). Le principali applicazioni in Europa (ZWE), alcune impiegate per gli alimenti, sono i film rigidi (circa l’80%), i film flessibili (15%) e le chiusure (3%).

Usi che, tuttavia, non sono esenti da problemi. La certificazione Nordic Swan non accetta il PVC nei prodotti a breve durata di vita, come gli imballaggi, “perché gli attuali sistemi di gestione dei rifiuti per questi prodotti non selezionano il PVC per il riciclo dei materiali”. Impiegare il cloruro di polivinile per imballaggi, sostiene la Ellen MacArthur Foundation, “presenta importanti svantaggi”, perché contamina altri flussi, come quello prezioso del PET. EMF spiega come può avvenire la contaminazione tra i due flussi: “Il PVC può finire nel flusso di riciclo del PET in diversi modi: bottiglie in PVC che assomigliano a bottiglie in PET; guarnizioni di sicurezza, etichette e guaine in PVC utilizzate sulle bottiglie in PET; rivestimenti in PVC utilizzati all’interno di tappi e chiusure per bottiglie”. E cosa accade se i due si incontrano durante il riciclo è presto detto: “Anche a concentrazioni di appena lo 0,005% in peso, il PVC può formare acidi che decompongono il PET. Ciò fa sì che il PET riciclato diventi fragile e di colore giallastro, compromettendo due degli aspetti più importanti del PET: la resistenza agli urti e la trasparenza”. Ci spiega Walter Regis, presidente Assorimap, che raggruppa le imprese italiane del riciclo meccanico della plastica: “Può accadere che alcuni imballaggi (ad esempio contenitori per liquidi) contengano qualche elemento in PVC (ad esempio l’etichetta termofusa dei detergenti usati in lavatrice e lavastoviglie di larga vendita ed uso comune, ndr). In questo caso, nella fase di selezione o di riciclo, l’imballaggio viene eliminato e si perdono entrambi i rifiuti/materiali”.

Anche nel riciclo, procedura di solito virtuosa, c’è il problema degli additivi, soprattutto quelli la cui pericolosità è stata provata, portando al divieto di utilizzo. “La presenza di additivi classificati come pericolosi, come piombo, cadmio e PCB (policlorobifenili, ndr), in grandi flussi di rifiuti di PVC solleva problemi specifici durante il loro potenziale riciclo”, osservava la Commissione già nel 2000. Norme europee che regolano lo smaltimento di cavi con policlorobifenili risalgono al 1996, la restrizione sull’uso di cadmio nel PVC risale al 2011, quella del piombo e dei suoi composti è entrata in vigore nel maggio 2023. Ma recentemente la Commissione, bilanciando benefici per la salute e benefici ambientali del riciclo, ha approvato deroghe, in vigore dal primo agosto di quest’anno, al divieto di uso di piombo e cadmio nel cloruro di polivinile recuperato dai profili rigidi per finestre e da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Siamo così di fronte ad un’eredità tossica (“Legacy Chemicals”) che col riciclo viene perpetuata anche al di là dei divieti. Per questo, secondo HCWH Europe, “il riciclo del PVC non può contribuire a un’economia circolare che non sia tossica (Toxic Free Chemistry o Green Chemistry), poiché i diversi additivi presenti ostacolano gli sforzi di riciclo e penetrano in altri prodotti”.

Le risposte delle imprese produttrici

C’è da dire che anche prima dei divieti le imprese hanno provato ridurre i danni. Lo dimostrano, ad esempio, i progetti sostenuti dallo European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute, da VinylPlus e VinylPlus Italia o il progetto REMADYL, finanziato dall’Unione Europea: tutti dedicati anche alle tecnologie per selezionare e separare il vecchio PVC contenente additivi pericolosi (esempi di queste tecnologie sono la spettroscopia di fluorescenza a raggi X – XRF o la Near Infrared Reflectance Spectroscopy – NIRS)

Ma il riciclo, come abbiamo visto, riguarda solo un quarto dei rifiuti in PVC. Quasi la metà viene incenerita. Anche in questo caso emergono dei problemi. “Quando viene incenerito, 1 kg di PVC può generare fino a 1-1,4 kg di residui”, spiega ancora Zero Waste Europe. Tanto che non tutti i Paesi del nord Europa consentono l’incenerimento di questi rifiuti proprio a causa della quantità di scarti generati dal trattamento dei gas di combustione. E poi c’è il problema delle emissioni di diossine (la più pericolosa, TCDD, non può prodursi nel processo di incenerimento senza cloro), furani, metalli pesanti e acido cloridrico. Problema che “il miglioramento delle tecnologie di controllo dell’inquinamento atmosferico insieme all’efficace trattamento e depurazione dei gas di scarico – spiega la Commissione – hanno ridotto in modo significativo”, come evidenziano anche i produttori. Tuttavia, “esistono preoccupazioni riguardo alle elevate emissioni di diossine durante le fasi transitorie (accensione e spegnimento per le operazioni di routine, come la manutenzione, ndr) anche nei moderni impianti di incenerimento. L’immissione di PVC (con il contributo del cloro legato nelle macromolecole di polimero) aumenta il rischio di emissioni di diossine e furani se non vengono rispettate le condizioni operative ottimali”, evidenzia ZWE. Non tutto fila sempre liscio anche con le tecnologie top di gamma, insomma.

E altri problemi emergono anche per tutto il resto dei rifiuti in PVC che finisce in discarica. Dalla liscivazione di plastificanti e stabilizzanti, evidenziata sia da Ramboll che da Zero Waste Europe, agli incendi, che per la Commissione e Ramboll “rappresentano una fonte significativa di emissioni di diossine”.

Le aziende produttrici fanno il loro mestiere e, ovviamente, si difendono da queste accuse.

Il report Commissione-Ramboll presenta, afferma VinylPlus, diversi profili di inaccuratezza, come la mancanza di studi di analisi del ciclo di vita e studi di mercato quando vengono proposte alternative al PCV; e poi ci sono gli inconvenienti tecnici ed economici taciuti quando si propongono sostituzioni per gli additivi; ancora, “molti dei problemi sollevati non sono specifici del PVC (ad esempio, l’uso di additivi indesiderati, i rifiuti non correttamente separati”. “Abbiamo qualche perplessità sui rischi identificati dall’ECHA per alcuni ortoftalati e altri plastificanti, stabilizzanti organostannici e microparticelle”, ha dichiarato Brigitte Dero, amministratore delegato di VinylPlus, commentando appunto il report dell’agenzia europea. Uno studio meticoloso del rapporto dell’ECHA “ci porta a non essere d’accordo con le azioni normative suggerite”, afferma ancora l’associazione. In particolare “è necessario colmare le lacune dei dati e verificare le ipotesi prima di stabilire se determinati additivi comportano un rischio non adeguatamente controllato”. Ancora: “Le microplastiche richiedono un approccio più ampio del solo PVC: si stima infatti che le microparticelle di PVC rappresentino solo il 3% delle microplastiche totali”.

Leggi anche: Come le microplastiche stanno cambiando l’ambiente. La storia di Fabiana Corami

La società civile si mobilita: servono restrizioni

Nel frattempo, in attesa che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche presenti la propria proposta, la società civile chiede, con varie sfumature, restrizioni all’uso del PVC.

Secondo Zero Waste Europe “la priorità dovrebbe essere data alle restrizioni sull’uso del PVC piuttosto che ai singoli additivi. Questo non solo accelererà l’effettiva protezione dei consumatori, ma rappresenta anche una soluzione pratica ed efficiente per ottenere cicli di materiali privi di sostanze tossiche”. “Chiediamo una restrizione completa alla produzione, all’uso e all’immissione sul mercato del PVC – racconta Christine Hermann, responsabile delle politiche dello European Environmental Bureau (EEB), a Packaging Insights – poiché l’intero ciclo di vita del PVC è problematico e comporta rischi per la salute umana e l’ambiente”. I risultati del report di Healthcare Without Harm Europe, sottolinea Pacella, “ci dicono che bisogna cercare di eliminare il PVC senza limitarsi ad alcuni additivi. Perché non è soltanto un problema degli additivi, soprattutto se parliamo di PVC flessibile, che contiene grandi quantità di ftalati che conferiscono la flessibilità: quindi se si mantiene il PVC si devono trovare altre sostanze che sostituiscano quelle più preoccupanti. Ed è quello che già hanno fatto alcune industrie: però sono già emerse evidenze che alcune di queste sostituzioni sono, come si dice in inglese, regrettable substitution (“alternative deplorevoli”: quando la soluzione è peggiore del problema ndr) oppure non sono state ancora studiate a sufficienza da garantirci la necessaria sicurezza”. Obiettivo di HCWH Europe, infatti, è “la restrizione del PVC nell’UE e l’eliminazione del PVC nel settore sanitario”. Proprio la sanità, infatti, viene spesso esentata, non sempre a ragione, dalle nuove regole: è quanto sta accadendo col Trattato globale sull’inquinamento da plastica dell’ONU o quanto è avvenuto col nuovo Regolamento imballaggi). E proprio in sanità, invece, come abbiamo visto, avvengono le forme più pericolose di contatto. “È necessario non esentare il settore sanitario dalle restrizioni sul PVC, compresi i prodotti e i dispositivi medici. È invece urgente adottare l’eliminazione graduale del PVC nel settore, dando la priorità ai dispositivi medici che possono comportare l’esposizione del paziente a sostanze chimiche pericolose. I prodotti in PVC – afferma l’associazione – dovrebbero essere sostituiti ogni volta che esistono alternative più sicure e l’uso non è indispensabile”. Anche Maria Grazia Petronio di ISDE ricorda che sono già in corso “sforzi per sostituire gli ftalati più pericolosi con altri della stessa famiglia, ma questi sono ancora poco testati. Rimane quindi prioritaria la riduzione dell’uso del PVC. È ovvio che si debba iniziare dagli oggetti meno necessari e più semplici da sostituire, prima di arrivare a quelli per i quali non esistono ancora alternative più sicure e/o di uso essenziale ad esempio in ambito sanitario. Al contempo occorre agire sul versante normativo per continuare a ridurre ed eliminare le sostanze pericolose che vengono usate per la sua produzione”.

È il principio appunto degli usi essenziali (come definiti anche dalla Commissione Europea): le applicazioni per le quali non esistono ancora alternative efficaci. Nel caso del PVC, un esempio di uso essenziale possono essere le sacche per le trasfusioni: “Non sono disponibili sul mercato opzioni valide per sostituire le sacche di sangue in PVC”, si legge nel rapporto HCWH Europe. “Mentre esistono già alternative per i Dispositivi Medici e altri prodotti sanitari”.

Leggi anche: Microplastiche nei tessuti sintetici, quante ne indossiamo?

Le alternative esistono (riduzione in primis)

Molti fornitori di servizi sanitari in Europa, afferma l’associazione, hanno compiuto “notevoli progressi adottando politiche di eliminazione graduale e impegnandosi a utilizzare prodotti meno dannosi per i pazienti e dimostrando che la maggior parte degli usi ha alternative prive di PVC”. Certo “per accelerare sono necessarie misure politiche ed economiche per aumentare la domanda e promuovere lo sviluppo di nuove alternative”. Come avvenuto ad esempio con la campagna Detox di Greenpeace, che chiedeva di mettere al bando alcune sostanze chimiche pericolose utilizzate dalla filiera tessile: proprio l’adesione crescete delle imprese ha permesso di far uscire dai cassetti quelle innovazioni sostenibili che altrimenti sarebbero rimaste lì ancora per anni.

“Esistono già alternative per la maggior parte delle applicazioni di imballaggio”, ricorda la Ellen MacArthur Foundation: le bottiglie in PVC sono in declino; le soluzioni basate su polietilene espanso estruso o polietilene espanso a bassa densità (LDPE) possono sostituire i rivestimenti dei tappi in PVC; per le etichette sono disponibili soluzioni in PE (polietilene espanso) e PP (polipropilene). Tanto che, come sottolinea Zero Waste Europe, aziende come Unilever e Marks&Spencer hanno già eliminato gradualmente il PVC.

Al di là dei singoli campi di applicazione, la possibilità di soluzioni meno impattanti, nonostante le citate critiche dei produttori, è sostenuta anche dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA): “I materiali alternativi al PVC sono disponibili per tutti gli usi previsti dalla valutazione, ma la sostituzione del PVC con materiali alternativi comporta generalmente costi sostanziali, in quanto il PVC è spesso l’opzione a più basso costo”.

Stesso ragionamento vale per gli additivi. Scrive sempre l’ECHA che la sostituzione degli additivi con sostanze alternative può avere “un impatto sulle prestazioni tecniche” e “comporta normalmente dei costi, anche se sono notevolmente inferiori rispetto ai costi di sostituzione del PVC con materiali alternativi”. Insomma, è una questione di priorità. E sostituire si può, basta ridurre le aspettative (anche quelle di profitto) e dare spazio a nuovi prodotti. “Per ora il PVC rimane l’opzione monouso più scelta: per costi competitivi, pervasività e longevità del mercato – diceva Tommasi nell’incontro dell’ISS – ma per la sicurezza e salute di operatori sanitari e pazienti dobbiamo orientare il mercato. Anche attraverso la leva del Public Procurement, verso materiali safe by design, come suggerito anche dall’OCSE nei suoi lavori in merito. Implementando i Criteri Ambientali Minimi (CAM, le norme che regolano gli acquisti della pubblica amministrazione, ndr) e attraverso una normazione ‘dinamica’ dei ministeri competenti”.

E poi sostituire non sempre è necessario, a volte si può anche fare senza. Sono numerose le esperienze che lo dimostrano. Health Care Without Harm Europe, ad esempio, ha condotto il progetto “Towards plastic-free healthcare in Europe” per assistere le strutture sanitarie nella transizione verso un modello di economia circolare e nella riduzione dell’uso di plastica non necessaria, PVC incluso, ovviamente. Il Consorci Hospitalari de Vic (CHV) in Catalogna, un esempio tra tanti, ha sostituito i guanti in PVC ma ha anche avviato una campagna per ridurne l’uso non necessario. Spiega ancora Pacella: “Non per forza bisogna trovare alternative con altre plastiche o altri additivi: si può anche semplicemente ridurre l’uso di PVC. Il fatto che nel sistema sanitario tutto è considerato essenziale non aiuta, perché non è così”. Tornano insomma utili, una volta di più, i pilastri della gerarchia europea dei rifiuti: prima di tutto la riduzione.

© Riproduzione riservata