Mentre in Francia una proposta di legge per tentare di arginare i danni della fast fashion è in attesa del voto del senato dopo l’approvazione della camera il 14 marzo scorso, anche a livello europeo qualcosa si sta faticosamente muovendo. Eppure la Francia – insieme a Germania e l’Italia – ha provato ad ostacolare il testo della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani e ambiente, finalmente adottato dal Consiglio Ue il 15 marzo, dopo mesi di negoziati.

La cosiddetta due diligence affonda le sue radici nel crollo del Rana Plaza in Bangladesh, il 24 aprile 2013, in cui morirono 1135 persone e rimasero ferite in 2438, l’80% di loro erano operaie tessili impiegate in una delle cinque fabbriche del complesso e producevano vestiti tra gli altri per Benetton, Carrefour, Auchan, Mango e Primark, senza nessuna tutela né diritti. Secondo l’Ong svizzera Public Eye, oltre alle dodici imprese che hanno ammesso di avere a che fare con il Rana Plaza, i marchi che potrebbero essere collegati al disastro sono in totale trentadue.

Leggi anche: SPECIALE MODA E GREENWASHING

Le conseguenze sulle lavoratrici

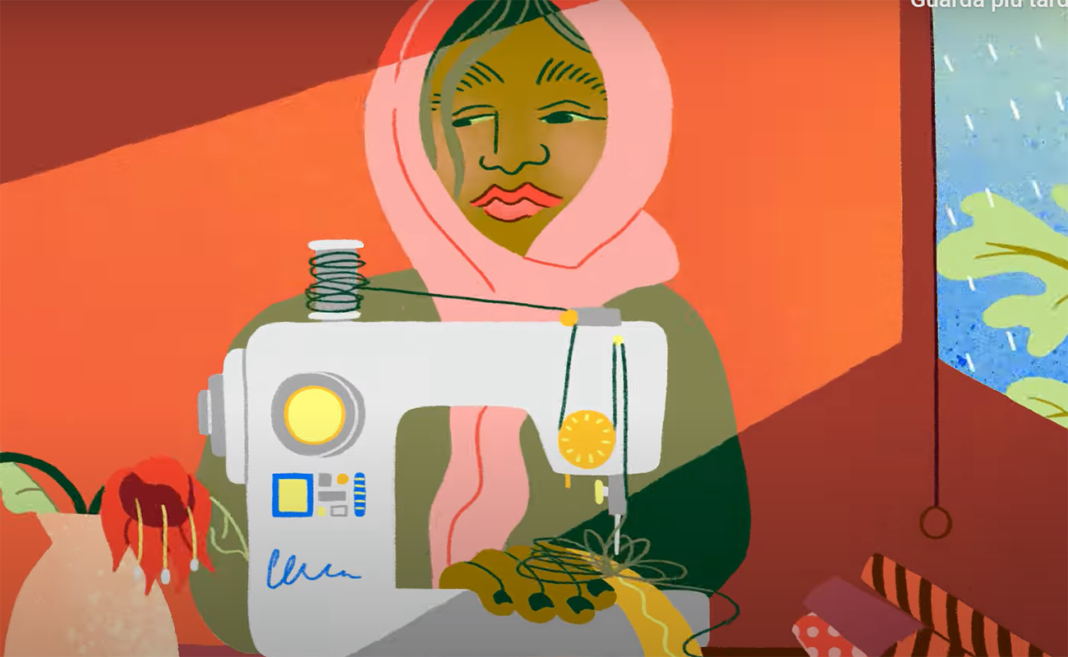

A subire le conseguenze del mancato rispetto dei diritti e dell’ambiente nella catena di produzione sono soprattutto le donne: secondo i dati della Clean Clothes Campaign, a livello globale le lavoratrici rappresentano l’80% del settore tessile, in Bangladesh sono l’85% del settore mentre in Cambogia arrivano al 90%. Per il 93% di loro, lo stipendio percepito non è dignitoso. Discriminazioni salariali, molestie e violenze sono il quotidiano di molte. Basta pensare alle operaie tessili bengalesi che protestano e si mobilitano da mesi per ottenere un aumento dello stipendio mensile fissato a novembre 2023 a 12500 taka, 102 euro, a fronte dei 23000 richiesti dai sindacati. Secondo Abiti puliti, “le donne dominano l’occupazione del settore perché sono pagate abitualmente meno degli uomini e godono di minori opportunità di avanzamento a mansioni meglio retribuite”, mentre sono pochissime ad occupare ruoli apicali.

Da anni le campagne come Clean Clothes Campaign, chiamata in Italia Abiti puliti, Re/make o Fashion Revolution denunciano le pessime condizioni di lavoro e di scarsa sicurezza delle lavoratrici dell’industria della moda. Ma dopo il disastro del Rana Plaza, gli impegni delle multinazionali a migliorare le condizioni di lavoro non sono andate oltre le dichiarazioni. Nel quadro giuridico invece, qualcosa si è mosso.

Leggi anche: In Francia il fast fashion non va più di moda

Timidi passi in avanti

In Bangladesh è stato siglato un accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) al quale aderiscono sindacati internazionali, Ong e multinazionali. Nel 2022 anche il Pakistan ha siglato un accordo simile, con 187 imprese firmatarie mentre molti altri paesi continuano ad aspettare che l’industria tessile metta in sicurezza le fabbriche. Sempre secondo i dati della Clean Clothes Campaign, tra gennaio 2021 e luglio 2023 sono stati censiti almeno 93 incidenti in fabbriche tessili della Cambogia, del Marocco o della Turchia, con un bilancio di 800 persone ferite e 210 persone decedute.

Nel 2017, la Francia è il primo paese ad adottare una legge che introduce la due diligence per le imprese transnazionali. Prevede l’obbligo per le società di più di cinquemila dipendenti di elaborare un piano di vigilanza per identificare e prevenire i rischi di violazione dei diritti umani, i danni fisici o ambientali gravi e i rischi sanitari derivanti dalle attività dirette dell’imprese o dal suo indotto. Diversi paesi europei hanno seguito questa scia e ci sono leggi già votate o in discussione in Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Norvegia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Nel 2022 una proposta di direttiva chiamata Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), sopperisce alla mancanza di un quadro europeo. La direttiva, il cui voto in Parlamento è atteso per il 24 aprile, obbliga le imprese ad assicurarsi che la catena di approvvigionamento delle loro attività non sia dannosa per chi lavora e per l’ambiente. Nonostante diverse modifiche a ribasso per via dei ripensamenti di Germania e Francia, è in attesa di un voto al Parlamento europeo nella sessione di metà aprile. Ma rischia di mancare l’obiettivo di lotta contro le violazioni dei diritti umani e contro l’inquinamento ambientale. Come ha sottolineato Maddalena Neglia, direttrice dell’ufficio imprese diritti umani alla Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH): “Si tratta di un passo positivo verso una migliore protezione dei diritti umani e dell’ambiente. Tuttavia è un peccato vedere le ambizioni restringersi cosi. L’impatto per le vittime e le popolazioni coinvolte dai progetti di investimento rischia di essere troppo limitato e l’esclusione di interi settori ci priva di leve importanti”.

La direttiva riguarda infatti le imprese con più di mille dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro. Non più 500 dipendenti e 150 milioni di fatturato com’era inizialmente previsto, quindi, e neppure i 5000 mila dipendenti richiesti dal presidente francese Emmanuel Macron. Di fatto vengono escluse dalla direttiva oltre 14 mila imprese presenti sul territorio europeo, riducendo cosi drasticamente la sfera di applicazione della legge.

Se la responsabilizzazione sempre maggiore delle aziende dovrebbe essere fruttuosa, l’Ong Public Eye ribadisce che a più di dieci anni dopo il disastro del Rana Plaza, “il modello d’affari dell’industria tessile resta quasi identico”, con dei marchi restii a “prendere vere misure su temi importanti come quello dei salari e della repressione dei sindacati”.

Leggi anche: Gli aspetti da chiarire sulla direttiva dell’Ue che chiede maggiore trasparenza alle imprese

© Riproduzione riservata