Le migrazioni connesse a fattori climatici sono un fenomeno dalle conseguenze sociali, economiche e politiche rilevanti. La cosiddetta “migrazione climatica” si riferisce agli spostamenti umani volontari o forzati indotti dai cambiamenti climatici. Gli “sfollati climatici” appartengono alla più ampia categoria di soggetti colpiti dal cambiamento climatico, con diversi gradi di vulnerabilità a tale rischio, a seconda che siano più o meno esposti ad esso, e possano contare o meno su strategie di adattamento a livello individuale e collettivo. Nel libro Caos. Come la crisi climatica influenzerà la migrazione globale, la giornalista Ludovica Amici racconta del legame intrinseco tra clima e ambiente nella storia, per esempio, del continente africano. Ousmane Diagana, vicepresidente della Banca mondiale per l’Africa occidentale e centrale, afferma: “Dai pastori che viaggiano nel Sahel ai pescatori che sfidano i mari, la storia dell’Africa è una storia di migranti climatici”.

Migranti climatici: chi sono e perché “non esistono”

Secondo il Global Report on Internal Displacement, sono stati circa 32,6 milioni gli sfollati interni a causa dei disastri naturali aggravati dalla crisi climatica solo nel corso del 2022. Si prevede che entro il 2050 il cambiamento climatico potrebbe costringere fino a 216 milioni di persone a spostarsi all’interno del proprio Paese, come afferma la Banca Mondiale nel Report Groundswell.

Sempre più spesso si sente parlare anche a livello mediatico del peso dei fattori climatici sulla decisione di migrare e come elementi aggravanti di situazioni preesistenti di vulnerabilità, prima dell’inizio di una rotta migratoria, durante (si pensi, ad esempio, allo stress idrico o alluvionale nei campi profughi) o alla fine del percorso migratorio (per esempio, ondate di calore insopportabili subite nelle baracche dei braccianti). La giornalista e scrittrice Stella Levantesi ci racconta che la sfida climatica si “sovrappone a vulnerabilità preesistenti relative, per esempio, alla salute o alle diseguaglianze socioeconomiche o di genere”. Nel suo libro I bugiardi del clima, edito da Laterza, ci mette in guardia su una narrativa delle migrazioni climatiche come un problema che non ci riguarda o che avrà luogo solo in un lontano futuro apocalittico, mentre il tema è con tutta evidenza un’urgenza del presente.

Il report Crisi ambientali e migrazioni forzate, il terzo di una serie di tre volumi realizzati da A Sud e dal Centro di documentazione conflitti ambientali, parla esplicitamente di “persecuzioni climatiche” e nelle discussioni più specialistiche, si lamenta l’assenza di un quadro giuridico chiaro. Il report, ad esempio, denuncia “la grave assenza di una definizione giuridicamente rilevante”, mentre la ricercatrice e giurista Francesca Rosignoli, nel libro Environmental Justice for Climate Refugees, si chiede chi siano gli sfollati climatici e come la lente della giustizia ambientale possa aiutarci a superare gli ostacoli legali che impediscono il loro riconoscimento a livello internazionale.

Leggi anche: Migranti climatici, così l’ascolto attivo aiuta chi arriva e le comunità di approdo

Da una narrativa paralizzante a un approccio costruttivo

Le narrazioni dominanti intorno alla figura degli sfollati climatici hanno in comune la pressoché totale assenza di uno spirito costruttivo ed empatico. Eppure, le persone che migrano portano con sé conoscenze potenzialmente preziose per mettere in campo strategie di adattamento, al punto che in un suo policy brief (novembre 2023) l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha analizzato il ruolo che possono giocare le persone che migrano o quelle che già si sono stabilite in nuovi Paesi.

Al fine di contrastare la retorica paralizzante della persona migrante vista esclusivamente come problema, proviamo a verificare se ci sono i presupposti per trattare la tematica in chiave proattiva. Ad esempio, è possibile considerare gli sfollati climatici e le persone migranti in generale come “esperti” delle vulnerabilità vissute e possibili “sentinelle” di un futuro che potremmo vivere anche noi?

Numerose, anche se poco raccontate, sono le storie locali e “localizzate” in cui le persone migranti si pongono in una prospettiva diversa dalla dominante e riescono a trasmettere le loro esperienze e conoscenze alle comunità ospitanti. Come rappresentano se stesse le persone che emergono da tale narrazione grigia e confusa? E cosa possiamo apprendere da queste rappresentazioni per ripensare strategie di inclusione e di adattamento? Camilla Dannoura, studentessa in sociologia delle migrazioni presso l’Università degli Studi di Padova, referente dell’Associazione Popoli Insieme di Padova, argomenta che “il lavoro svolto assieme alle persone migranti consente un’analisi che può contribuire a cambiare narrazioni distorte o semplicistiche. L’ascolto attivo di storie di vita dovrebbe farci riflettere e agire sulla base di quanto già vissuto e sperimentato, sia nell’ambito delle politiche legate al cambiamento climatico sia di quelle rivolte all’accoglienza”.

Partendo dalle parole delle persone migranti stesse, possiamo comprendere le difficoltà che tali persone incontrano nel rappresentarsi, sia a livello di auto-identificazione che a livello di affermazione pubblica della loro soggettività, “primo passo perché un trasferimento di conoscenze” possa avvenire, ci ricorda il sociologo delle migrazioni e scrittore Marco Omizzolo. Osservando esperienze in cui i migranti sono stati coinvolti come interlocutori centrali nel ripensare la nostra preparazione ai fenomeni climatici estremi, che ormai colpiscono anche l’Italia e l’Europa, specialmente nelle città, si può guardare alla migrazione climatica con occhi diversi.

Perché ciò avvenga, è necessario lasciare da parte l’immagine stereotipata della persona migrante come figura miserabile e bisognosa esclusivamente del nostro aiuto, o tanto più immagini polarizzanti di un’invasione di sfollati climatici che mina le fondamenta delle nostre società ed economie, nota la ricercatrice Francesca Rosignoli. Nel citato libro Environmental Justice for Climate Refugees, Rosignoli contesta visioni dicotomiche della persona migrante come “vittima” (presentata attraverso una lente umanitaria) o come “minaccia” (descritta attraverso una narrativa securitaria). Si dovrebbe invece – auspica Dannoura – praticare l’ascolto attivo di coloro che hanno vissuto in prima persona gli effetti del cambiamento climatico e della migrazione causata o aggravata da fattori climatici.

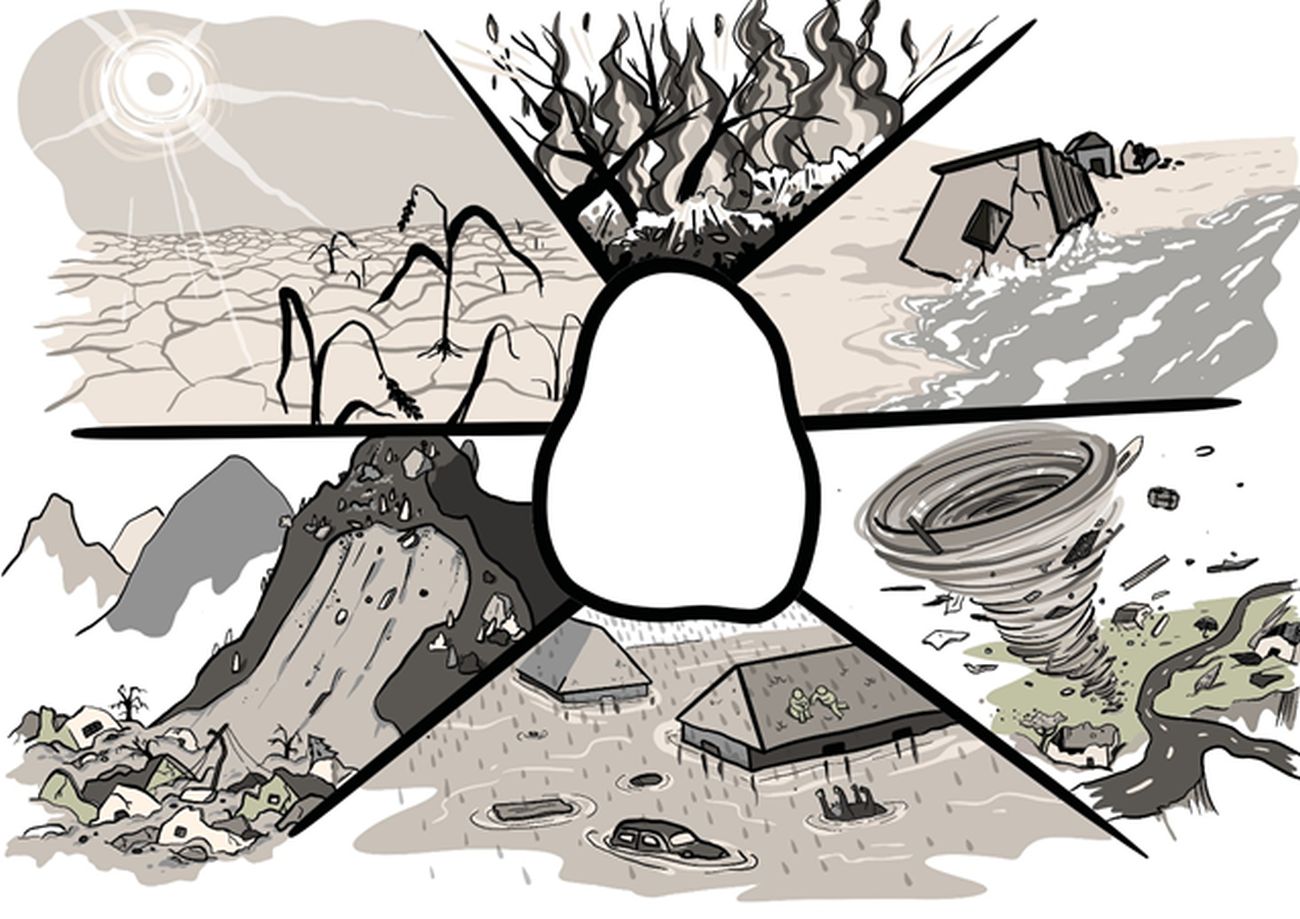

Citando il filosofo australiano Glenn Albrecht, Stella Levantesi parla di “solastalgia”, ossia il senso di desolazione che prova chi è costretto a migrare dalla propria casa, lasciando alle spalle tradizioni, pratiche identitarie e culturali. Tuttavia, tale esperienza migrante potrebbe essere fonte di preziosi strumenti di comprensione e adattamento al fenomeno del cambiamento climatico, se opportunamente condivisa con le società ospitanti. Tecniche visive e di mediazione culturale (come lo story-telling grafico) possono essere “uno strumento di indagine molto valida per arrivare a concezioni condivise sulla vulnerabilità al cambiamento climatico e la migrazione”, e per “raccogliere storie dal basso” con le comunità e gli individui che le hanno vissute, afferma Alice Toietta, illustratrice e attivista per il clima che da qualche anno offre la sua arte a ricercatrici e ricercatori per rappresentare la crisi climatica e per coinvolgere persone comuni. Per esempio, l’illustrazione che segue è stata realizzata da Toietta per stimolare potenziali sfollati climatici a identificarsi in uno o più di questi scenari. Nello spazio vuoto al centro del disegno, la persona viene invitata a disegnarsi come lei si vede, e non come altri la vedono.

L’ascolto attivo della conoscenza migrante

“La migrazione è il più grande atto di trasformazione che un popolo può attraversare dopo una rivoluzione… Una persona ha sempre la necessità di confrontarsi con forme di alterità quando vive un’esperienza di migrazione, ha uno sguardo e postura originale verso la società, ed è inoltre un’occasione per la società ricevente per guardarsi nello specchio”. Così afferma ancora Omizzolo. Omizzolo è responsabile scientifico della cooperativa In Migrazione, “nata – così recita la descrizione presente sui canali social – per sperimentare nuovi progetti di qualità e innovative metodologie al fine di interpretare e concretizzare percorsi d’aiuto efficaci verso i migranti […] riproducibili, per contribuire a migliorare quel sistema di accoglienza e inclusione sociale degli stranieri, [attraverso] sperimentazioni progettuali [che] mettono al centro la persona, con i suoi peculiari bisogni, aspettative e sogni”. L’approccio costruttivo emerge in modo evidente. Ispirandosi alla pedagogia degli oppressi del pedagogista brasiliano Paulo Freire, la cooperativa sviluppa percorsi con psicologi, sociologi e avvocati per far emergere rappresentazioni più approfondite delle soggettività migranti e stimolare un senso di appartenenza.

Il migrante non è tale solo quando migra, ma è una persona che porta con sé un patrimonio di esperienze e conoscenze che non deve andare perduto e deve anzi essere valorizzato. Tuttavia, la lunga esperienza sul campo di Omizzolo è la conferma che un trasferimento di conoscenze può avvenire soltanto se il contesto è adeguato e se c’è l’attitudine giusta. Tali condizioni favorevoli sono rare, poiché molto più spesso le persone migranti vengono “espropriate delle loro conoscenze e valorizzate solo in quanto braccia, ‘reificate’ attraverso un controllo che viene esercitato sia sui loro corpi che sulle loro menti, e mantenute nell’insicurezza da un quadro normativo avverso”. Omizzolo ha denunciato questo sfruttamento in varie sedi, per esempio attraverso il libro Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiano, basato su uno studio empirico della comunità Sikh nella provincia di Latina, realizzato infiltrandosi tra i braccianti indiani vittime del caporalato e seguendo un trafficante di esseri umani in Punjab. In un libro successivo, Per motivi di giustizia, il sociologo e ricercatore ci conduce in un viaggio attraverso le storie dei braccianti che si ribellano alla schiavitù delle agromafie e del caporalato, anche imboccando la strada tutt’altro che semplice dei procedimenti giudiziari.

LEGGI LO SPECIALE SULLE MIGRAZIONI CLIMATICHE

Barikamà, conoscenze migranti al servizio della comunità

Marco Omizzolo ci racconta anche di esperienze in cui un trasferimento di conoscenze è potuto avvenire ed è stato fruttuoso, come nel caso della Cooperativa Sociale Barikamà (che in lingua Bambara, parlata in Mali, significa “Resistente”): un progetto nato da alcuni giovani provenienti dall’Africa Occidentale – Mali, Senegal, e Benin – arrivati in Italia dopo un viaggio in gommone, prima vittime del caporalato e poi parte di una rivolta contro tale sfruttamento. Accolte nel centro sociale Ex-Snia a Roma, queste persone sviluppano l’idea di produrre yogurt utilizzando competenze apprese nei loro Paesi d’origine. L’idea funziona e oggi lo yogurt, prodotto in maniera artigianale, viene consegnato in bicicletta e distribuito nei mercati contadini in tutta la Capitale. Barikimà ha poi costruito una sinergia con un’azienda agricola del Lazio ricevendo il sostegno necessario ad avviare una fiorente attività di trasformazione dello yogurt e produzione di ortaggi biologici. “Quando il migrante entra in contatto con persone che lo ascoltano – commenta ancora Omizzolo –, la sua conoscenza può emergere, anche a beneficio della comunità ospitante. Questi spazi costruttivi di incontro non sono rappresentati soltanto da cooperative come Barikimà, ma anche dalle aule giudiziarie, dove i migranti possono essere accompagnati da professionisti del diritto, o dai luoghi educativi, dove si può sviluppare una attitudine collettiva all’ascolto”.

La difficoltà di trasferire competenze in un contesto precario

Nel nostro viaggio alla ricerca di una visione costruttiva delle migrazioni climatiche abbiamo incontrato anche Yvan Sagnet, scrittore camerunese in Italia da tanti anni, attivo nel campo dei diritti umani, del caporalato e delle discriminazioni sociali. Sagnet ha fondato l’Associazione NO CAP, che “mira a passare dalla protesta alla proposta” e a offrire soluzioni concrete per combattere lo sfruttamento e il lavoro nero nel settore agroalimentare. Ci racconta di essere arrivato in Italia in modo regolare, iscritto al Politecnico di Torino per studiare Ingegneria grazie a una borsa di studio. Dopo un’estate di lavoro in Puglia, scopre il mondo del caporalato e dello sfruttamento del lavoro agricolo, a cui si oppone innescando una protesta e uno sciopero che hanno portato, insieme ad altre mobilitazioni in Italia, all’introduzione del reato di caporalato e al primo processo in Europa sulla riduzione in schiavitù, concluso con la condanna di dodici imprenditori e caporali, come viene raccontato in numerosi media e dallo stesso Sagnet nei suoi libri Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento e Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso.

“Le priorità di un migrante che arriva illegalmente in Italia sono tre – racconta l’attivista e scrittore –: riuscire a ottenere dei documenti, lavorare per la propria dignità e poi andarsene in un altro Paese. Non c’è molto spazio nell’immediato per un trasferimento di conoscenze, specialmente quando il Paese d’arrivo innalza numerose barriere alla sua integrazione nella società”. Eppure, continua Sagnet, queste persone sono spesso esperte di agricoltura e artigianato, oppure hanno esperienze professionali come medici e ingegneri, o infine hanno vissuto esperienze di adattamento al cambiamento climatico molto preziose. Sono “esseri umani che possono dare molto di più che essere semplici braccianti sfruttati e frustrati, eppure pochi di loro effettivamente ci riescono, perché mancano opportunità di alloggio, di trasporto e di lavoro dignitose, luoghi accessibili dove imparare l’italiano. E manca anche un quadro giuridico favorevole…”.

L’Associazione NO CAP mira proprio ad offrire questo genere di servizi e possibilità alle persone migranti e i risultati sono evidenti: “Riscoprono le proprie competenze e conoscenze, diventano autonomi e interamente cittadini” spiega Yvan Sagnet, aggiungendo che facilitare i permessi per studio o per lavoro e favorire altre strade “legali” di migrazione favorirebbe il trasferimento di conoscenze oltre che l’integrazione, trasformando una necessità – quella di lasciare un territorio in balia della crisi climatica – in una parte della risposta a quello stesso problema.

Leggi anche: Le altre migrazioni. Il clima cambia ecosistemi e rotte degli animali migratori

Trasferire esperienze per fronteggiare la crisi climatica

Spesso le comunità che subiscono in maniera significativa gli effetti della crisi climatica sono anche tra quelle più attive nella lotta per il contrasto al cambiamento climatico. La giornalista Stella Levantesi racconta che è già successo, ad esempio, alle comunità indigene che combattono lo sfruttamento del territorio e il conseguente rischio di sfollamento nel caso della Dakota Access Pipeline, l’oleodotto nel North Dakota che minaccia le terre delle popolazioni Sioux e il fiume Missouri. Un altro esempio è l’attivismo dei rappresentanti di alcuni Stati insulari del Pacifico che rischiano di essere sommersi a causa dell’innalzamento del livello del mare: le loro proteste alle conferenze internazionali sul clima hanno fatto il giro del mondo. “Queste comunità – spiega Levantesi – stanno creando reti e trasmettendo esperienze utili ad altri Paesi che presto fronteggeranno sfide simili. Non a caso Tuvalu, il piccolo arcipelago in Oceania in prima linea per l’azione climatica, è stato anche tra i primi Paesi ad appoggiare il Trattato di Non Proliferazione dei Combustibili Fossili”.

La ricercatrice e giurista esperta di giustizia ambientale Francesca Rosignoli ci racconta di come la conoscenza migrante abbia fatto ingresso nelle aule giudiziarie, legittimando le storie di migranti climatici. Rosignoli menziona Alba Ferretti, avvocata esperta in diritto dell’immigrazione che ha potuto “vincere la prima causa di migrazione ambientale in Italia nel 2015 grazie alla sincerità del suo cliente”: Rachid, un immigrato dal Pakistan arrivato nel nostro Paese a seguito di un’alluvione. Davanti al giudice, invece di raccontare le solite storie ‘preconfezionate’, come fanno molti suoi concittadini convinti di avere più possibilità di essere riconosciuti come rifugiati, Rachid si è limitato a dire la verità: “Un’alluvione mi ha privato di tutto”. L’aver raccontato la sua storia gli ha permesso di ottenere la protezione umanitaria, un permesso di soggiorno, e poi di lavoro. Da diversi anni ormai Rachid vive e lavora a Parma dove ha potuto ricostruire la sua vita e avere un futuro migliore. Il caso di Rachid è stato prezioso per altri migranti, come Rayhan, migrante climatico appartenente al popolo Bede, i nomadi che vivono sui fiumi del Bangladesh, anche lui approdato in Italia a causa delle conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi dovuti al surriscaldamento globale che stanno pesantemente colpendo il suo Paese.

“Leggi anche: Migranti climatici, così l’ascolto attivo aiuta chi arriva e le comunità di approdo“?

Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del workshop conclusivo del “Corso di giornalismo d’inchiesta ambientale” organizzato da A Sud, CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali ed EconomiaCircolare.com, in collaborazione con IRPI MEDIA, Fandango e Centro di Giornalismo Permanente.

© Riproduzione riservata