Gli oceani assorbono circa il 25% di tutte le nostre emissioni di carbonio, cioè 10 miliardi dei 40 miliardi di tonnellate di CO2 che emettiamo ogni anno. Svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio della vita sul nostro Pianeta ma sono a rischio: gas serra, inquinamento, plastica stanno modificando per sempre la vita marina.

In particolare, la salute degli oceani è legata a doppio filo all’enorme problema della plastica e le conseguenze sono ormai tangibili. Gli oggetti di plastica monouso sono i principali rifiuti dispersi negli oceani: sacchetti, bottiglie di plastica, contenitori e incarti per cibo e bevande da asporto sono i quattro rifiuti più diffusi nei mari e costituiscono quasi la metà della spazzatura prodotta dall’uomo. Secondo il WWF, senza un miglioramento nella gestione della plastica e dei suoi rifiuti, entro il 2050 la quantità totale di plastica prodotta potrebbe raggiungere i 25 miliardi di tonnellate (ad un ritmo di 451 milioni di tonnellate all’anno), con il conseguente aumento dell’immissione di rifiuti nell’ambiente: 12 miliardi di tonnellate di plastica potrebbero finire negli ambienti naturali. Se accadrà, tra 30 anni nel mare ci potrebbero essere più plastiche che pesci.

Lo stato di salute degli oceani: tra aumento di temperatura e salinità

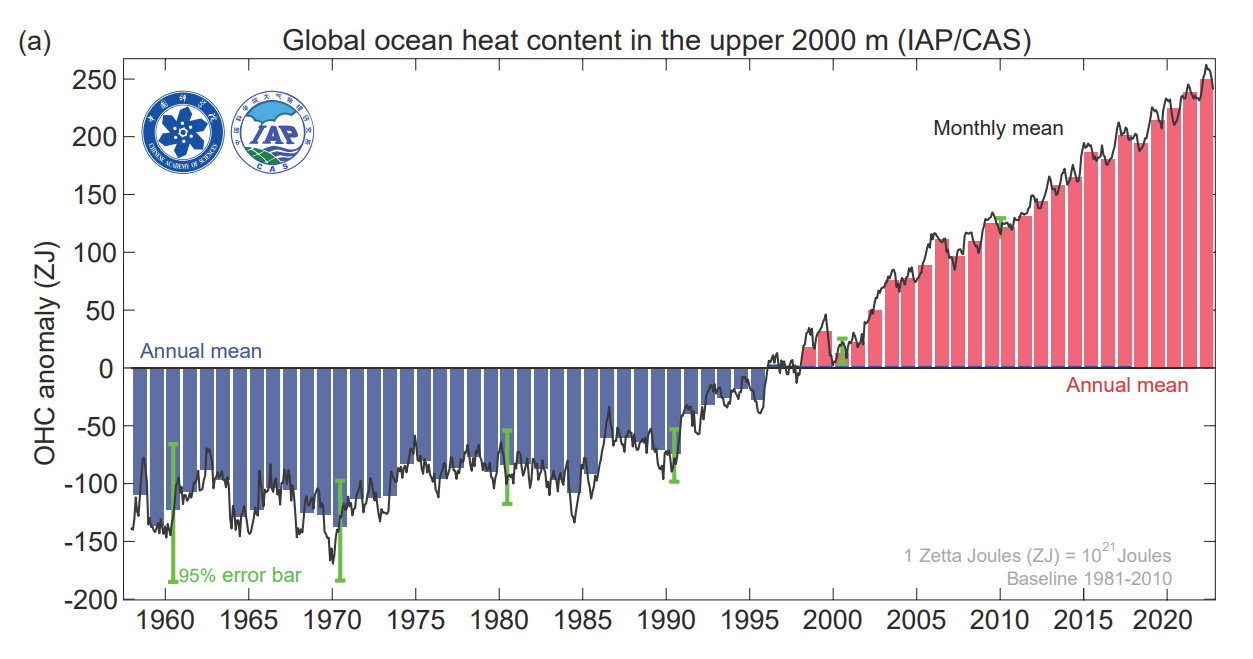

Nel 2022, gli oceani del mondo hanno registrato, di nuovo, le temperature più alte della storia e hanno superato il precedente massimo storico del 2021. Quattro bacini (Pacifico settentrionale, Atlantico settentrionale, Mar Mediterraneo e oceani meridionali) hanno registrato l’OHC (in inglese ocean heat content, cioè il contenuto di calore degli oceani) più alta dagli anni Cinquanta. A dirlo è lo studio “Another Year of Record Heat for the Oceans”, pubblicato lo scorso 11 gennaio.

Per capire la portata di queste variazioni basti pensare che più del 90% dell’eccesso di calore accumulato nel sistema climatico si deposita negli oceani del mondo. Il contenuto di calore degli oceani (OHC) influenza le interazioni oceano-atmosfera fornendo l’inerzia termica alle temperature della superficie del mare e quindi esercita un notevole controllo sul clima del Pianeta: aumenta la quantità di umidità atmosferica e modifica l’andamento delle precipitazioni e delle temperature a livello globale, e provoca l’innalzamento dei mari.

Il fenomeno è associato principalmente all’aumento delle concentrazioni di gas serra. La tendenza al riscaldamento globale a lungo termine è così costante che ogni anno continuano ad essere stabiliti dei record: negli ultimi decenni il riscaldamento ha subito un’accelerazione, – come si vede nel grafico – in particolare a partire dal 1990 circa.

Anche l’indice di salinità nel 2022 ha raggiunto il livello più alto mai registrato. La salinità è un’altra proprietà fisica fondamentale dell’acqua di mare e, insieme alla temperatura, determina la densità dell’acqua. Le variazioni della salinità degli oceani riflettono gli scambi globali di acqua dolce in superficie e sono un ottimo indicatore dei cambiamenti e della variabilità del ciclo dell’acqua. L’evaporazione comporta il trasferimento di acqua dolce da un corpo idrico all’atmosfera, lasciando dietro di sé acqua con salinità più elevata.

Leggi anche: “Ho creato un museo dei rifiuti di plastica, per far riflettere”

Contro lo sfruttamento degli oceani

I due fenomeni appena descritti sono solo esemplificativi: l’oceano svolge numerose funzioni per la vita sul nostro Pianeta e per la sopravvivenza del genere umano e, purtroppo, come tutti gli ambienti naturali, subisce le conseguenze del sovrasfruttamento. L’acidificazione degli oceani e le minacce agli ecosistemi marini, ad esempio, rientrano tra gli effetti dell’innalzamento della temperatura.

Le questioni legate all’oceano sono state formalmente menzionate nell’Accordo sul clima di Parigi del 2015, ma solo nel 2019 è entrato a far parte dei processi della COP. Tuttavia, come ricorda Helen Czerski in un articolo del The Guardian, se da una parte l’attenzione sull’argomento inizia ad esser sempre maggiore, dall’altra una parte della discussione si basa “sul presupposto che sia lì per noi, una risorsa da sfruttare, un grande volume di nulla che l’inventiva umana trasformerà in qualcosa”.

I due esempi più evidenti sono i progetti che intendono utilizzare l’oceano per assorbire carbonio dall’atmosfera e per estrarre minerali critici dalle profondità marine. Tracciare l’effetto a lungo termine di questi processi, in particolare di quelli legati al carbonio, spiega Czerski, è molto difficile, perché è difficile prevedere quanto carbonio verrà trasferito dall’atmosfera all’oceano e se vi rimarrà. “Non abbiamo ancora la scienza (nota come misurazione, rendicontazione e verifica, in inglese measurement, reporting, and verification, MRV) per essere sicuri che uno qualsiasi di questi interventi funzioni”, afferma la giornalista.

Per quanto riguarda l’estrazione mineraria in acque profonde: esistono vaste aree del fondo marino profondo che sono ricoperte di noduli polimetallici, cioè concrezioni minerali delle dimensioni di una patata ricchi di manganese, nichel, rame e cobalto. “Si tratta di ecosistemi delicati e difficili da studiare, di cui stiamo ancora cercando di capire le basi. Due cose sono chiare: qualsiasi attività estrattiva genererebbe enormi sedimenti che avrebbero grandi effetti a valle, e monitorare l’attività estrattiva con sufficiente attenzione e per un tempo sufficientemente lungo per verificare tutte le conseguenze ambientali e il rispetto delle normative sarebbe estremamente difficile”.

Ma una via d’uscita da questo modello estrattivo e di consumo c’è: sarebbe necessario ribaltare la narrazione, il rispetto degli oceani dovrebbe tradursi nella consapevolezza dell’imprescindibile legame che c’è tra gli ecosistemi, anche quelli marini, e la vita umana. E dunque, innescare una serie di cambiamenti volti a modificare il nostro modo di utilizzare le risorse sottraendoci alla logica antropocentrica e a quella necessità impellente di sovrasfruttare tutto ciò che ci appare non ancora conquistato.

Questo non significa, naturalmente, non utilizzare le risorse naturali – come ricorda anche l’autrice del The Guardian, l’eolico off-shore ad esempio può rappresentare un tassello fondamentale della conversione ecologica – ma vuol dire soppesare le nostre scelte sulla base di una rinnovata sensibilità: ripristinare gli ecosistemi marini è insomma l’unico modo per preservare la vita, anche la nostra.

Leggi anche: Il nostro Speciale Plastica in mare

Plastica: la minaccia più grande

Oltre a quelle citate, una delle più grandi minacce alla salute degli oceani è senz’altro la plastica. Dalle isole di plastica del Pacifico sino alle microplastiche trovate nel sangue umano, nei polmoni e persino nella placenta, la questione è sempre più evidente e richiede soluzioni immediate.

Secondo il report del WWF “Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire”, diffuso lo scorso 5 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, senza un cambio di rotta, il tasso di immissione di plastica nei mari è destinato a raddoppiare entro il 2040.

Sono circa 30 milioni le tonnellate di rifiuti di plastica accumulate nei mari e negli oceani, con oltre 170mila miliardi i frammenti che galleggiano sulla superficie: per un peso complessivo di oltre 2 milioni di tonnellate.

Inoltre si tratta di una criticità destinata ad acuirsi: infatti altri 109 milioni di tonnellate di plastica sono accumulati nei fiumi, il che significa che la dispersione negli oceani proseguirà per i decenni a venire, anche nel caso in cui i rifiuti di plastica dispersi si riducessero in modo significativo.

Le specie marine poi pagano il prezzo più alto: 1.557 specie animali in tutto il mondo hanno ingerito plastica indirettamente o scambiandola per il proprio cibo, tra queste 1.288 sono specie marine e 277 specie terrestri.

Inoltre, proprio il Mar Mediterraneo rappresenta purtroppo uno dei casi più gravi di inquinamento da plastica: nelle sue acque si trova la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità marine, 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato, superando così il limite massimo tollerabile di presenza di microplastiche, oltre il quale si verificano significativi rischi ecologici. E tra i peggiori Paesi inquinatori, tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo, c’è l’Italia che contribuisce all’inquinamento soprattutto in qualità di secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa. Infatti, oltre il 70% dei rifiuti marini del Mediterraneo è depositato proprio nei fondali italiani e il 77% di questi rifiuti è costituito da plastica.

Leggi anche: Cosa sappiamo sulle nanoplastiche e perché dobbiamo preoccuparcene

Le speranze sul Trattato globale sulla plastica

Di fronte a questo quadro più che preoccupante, si sente l’esigenza di correre ai ripari. Eppure sembra che l’unico approccio verso la risoluzione del problema passi da una gestione diversa del fine vita, di fatto incrementando il riciclo, e non si riesca ad innescare la volontà di una gestione a monte del materiale, in una vera ottica circolare.

È quanto è emerso nel corso della seconda riunione a Parigi del comitato intergovernativo di negoziazione (INC2), l’appuntamento del lungo percorso che dovrebbe portare i leader mondiali a definire entro il 2024 un Trattato globale sulla plastica.

Gli occhi, e le speranze, sono puntati ora sul prossimo round di negoziazione, in programma in Kenya in autunno, che dovrebbe segnare un importante cambio di passo: in quella sede dovrà infatti essere presentato il cosiddetto Zero Draft, la “bozza zero” dentro cui inserire finalmente proposte concrete.

Leggi anche: Trattato globale sulla plastica: ecco cosa ci ha detto il secondo round di negoziati

© Riproduzione riservata