Mancava solo lei, la cattura e lo stoccaggio di carbonio (nota con l’acronimo Ccs), all’evento con il quale Eni ha festeggiato l’11 ottobre i 70 anni di attività. Alla presenza del governo (con la presidente del Consiglio che ha mandato un videomessaggio), di rappresentanti delle imprese e del mondo militare, gli annunci dell’amministratore delegato Claudio Descalzi si sono focalizzati sul gas, da tempo vero cardine delle politiche industriali del cane a sei zampe. Un combustibile che però, come è noto, è tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra.

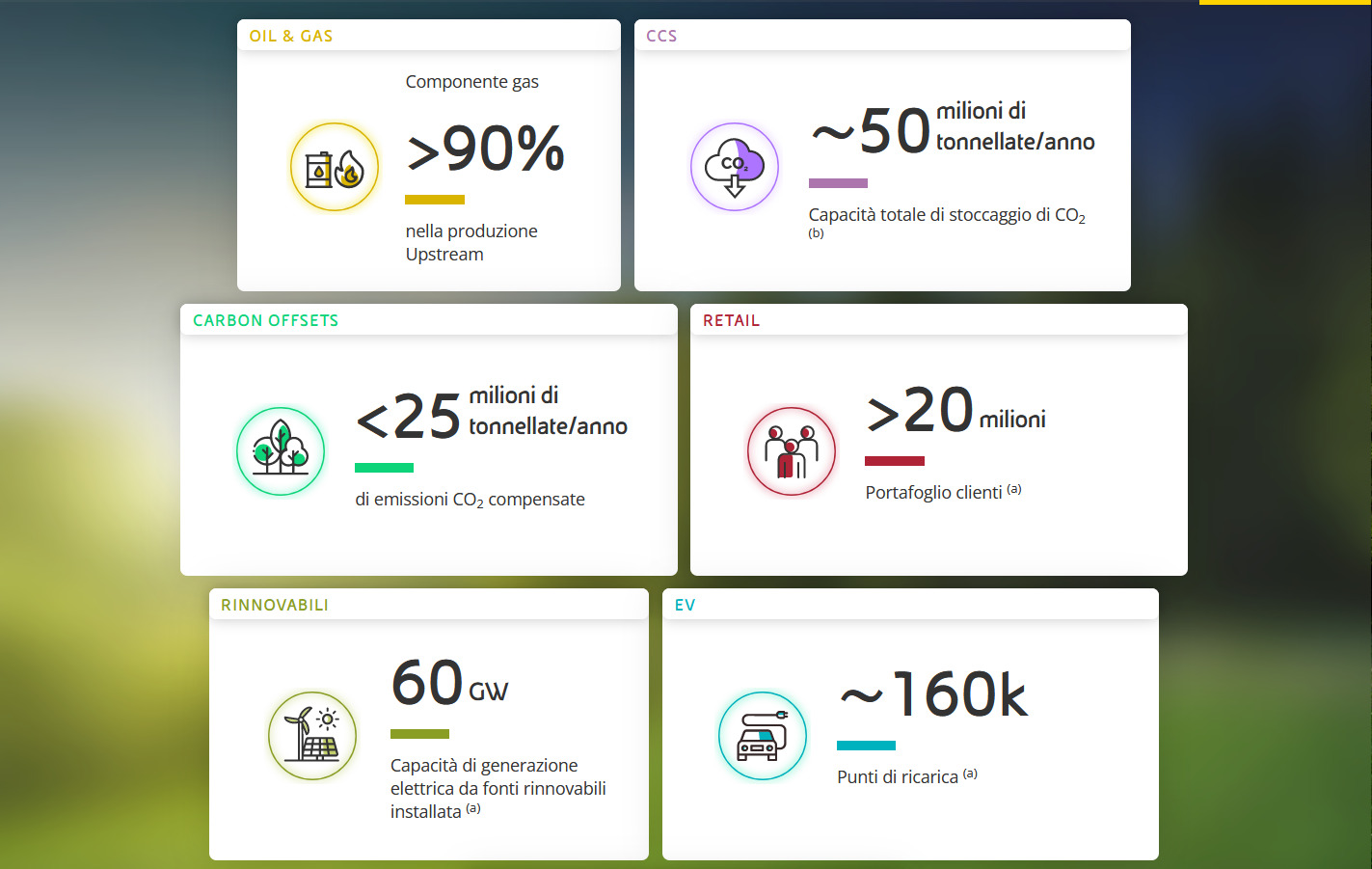

Ecco perché, speculare a questa scelta, c’è quella di puntare sulla cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica, il più noto dei gas serra e quello a cui si imputa principalmente il surriscaldamento globale. Nelle intenzioni di Eni la tecnologia Ccs è il perno della strategia di decarbonizzazione al 2050: per quella data l’azienda prevede di garantire una capacità totale di stoccaggio di 50 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Un obiettivo certamente ambizioso, se si considera lo stato dell’arte di una tecnologia di cui si discute da più di 50 anni, molto dispendiosa, sulla quale i fallimenti sono più numerosi dei successi. Anche la stessa Eni parla di progetti e non di impianti:

- HyNet North West, nel Regno Unito, con una capacità totale di stoccaggio di 200 milioni di tonnellate (MT) di CO2.

- Ravenna, in Italia, con una capacità totale di stoccaggio di 500 MT di CO2 e start up prevista nel 2024 (Fase 1) e alla fine del 2026 (Fase 2).

- Bahr Essalam in Libia, con una capacità totale di stoccaggio di 50 MT di CO2e start up prevista nel 2027.

Inoltre nel Regno Unito a settembre 2022 Eni ha presentato la candidatura per un’altra licenza di stoccaggio. Mentre altri progetti ancora più vaghi, di cui il cane a sei zampe si limita a un accenno sul proprio sito, sarebbero in Egitto, in Australia e negli Emirati Arabi Uniti. L’unico impianto concreto è quelle denominato Sleipner, in Norvegia, il quale, come ricorda Eni, “da quando ha iniziato le attività nel 1996 ha già stoccato circa 16 milioni tonnellate di anidride carbonica in completa sicurezza”. Un po’ poco rispetto alle altisonanti ambizioni, specie se si considera che raramente questi impianti – data la mole e gli interessi economici – sono di proprietà di un’unica azienda (come conferma proprio il caso norvegese). E dunque varrà poi la pena chiedersi: la CO2 accumulata in uno di questi impianti andrà conteggiata per ogni singola partecipazione o con un solo impianto si faranno felici più imprese, con una decarbonizzazione per così dire spalmata?

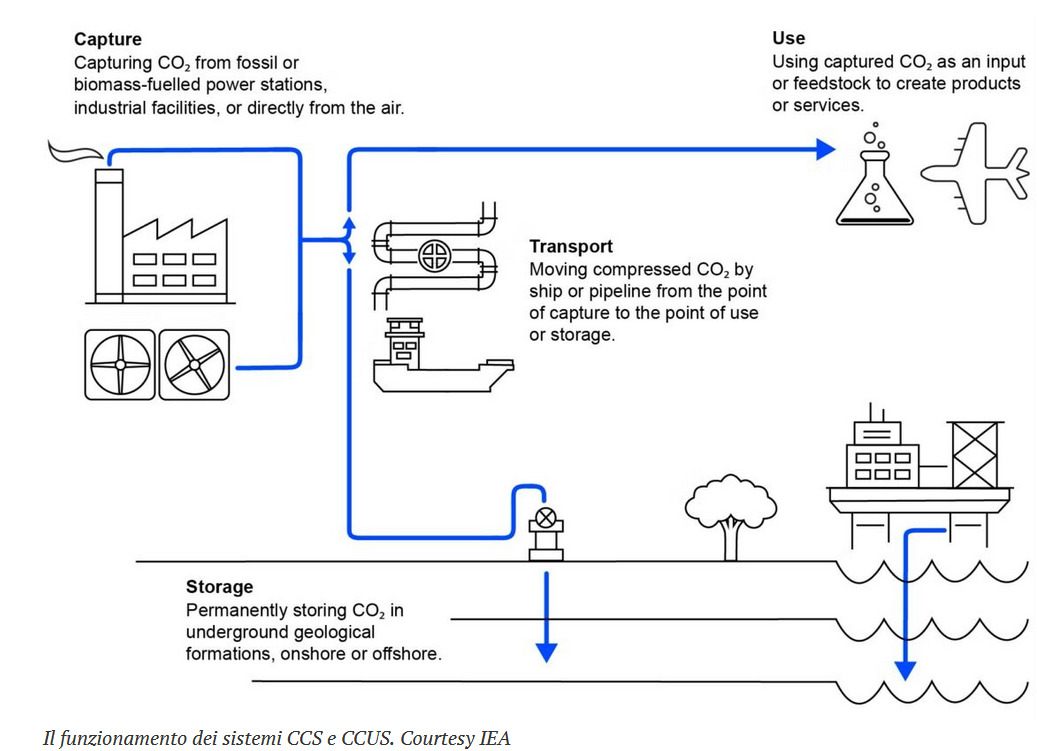

Nonostante tali dubbi, anche il governo Meloni punta sulla cattura e lo stoccaggio di carbonio, visto che nella nuova versione del PNIEC (il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) è stato inserito l’impianto ccs di Ravenna, ancora in fase di realizzazione. Anche in questo caso, così come già sull’hub del gas, l’Italia vuole offrire un servizio per gli altri Paesi, soprattutto Francia e Grecia. “Lo sviluppo di un hub CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage), dove molti emettitori di CO2 possono beneficiare di infrastrutture comuni e di una rete di trasporto transfrontaliera ad accesso aperto è fondamentale perché non tutti gli Stati membri hanno accesso a siti di stoccaggio geologico adeguati” si legge nel PNIEC.

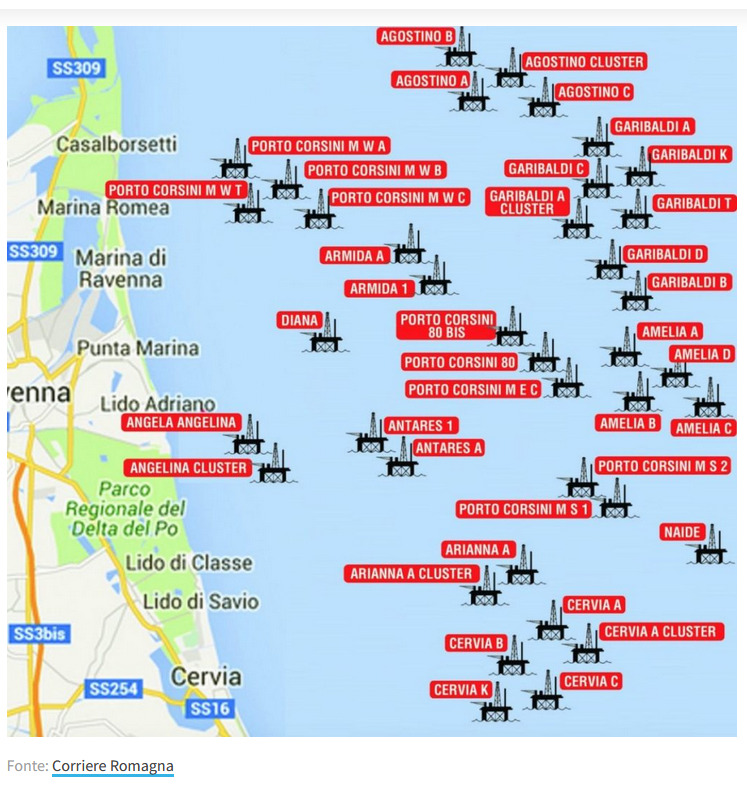

Vale la pena ricordare che il PNIEC è attualmente in fase di revisione da parte della Commissione europea: se approvato in ogni suo passaggio (eventualità difficile ma non impossibile) traccerà la rotta energetica e climatica dell’Italia da qui al 2030. “Tale capacità di stoccaggio – si legge nel PNIEC – arriverà in totale a oltre 500 milioni di tonnellate derivanti dalla riconversione dei giacimenti a gas “esauriti o in via di esaurimento” nell’offshore dell’Adriatico centrale. In base ai programmi presentati, potrà essere resa disponibile una capacità di stoccaggio pari a circa 100 milioni di tonnellate in 25 anni derivanti dalla sola applicazione a regime del programma di stoccaggio dell’hub di Ravenna”.

Dati notevoli, senza dubbio, anche se finora esistenti solo sulla carta. Ma quello del governo Meloni non è l’unico documento che professa ottimismo su una tecnologia, quella del ccs, che fino a questo momento ha collezionato una lunga sfilza di delusioni (sulle quali torneremo a breve).

Leggi anche: Cosa contiene il “realistico e non velleitario” PNIEC del governo Meloni

L’ottimismo del rapporto Ambrosetti

A Ravenna non c’è solo Eni a spingere per l’impianto ccs ma anche Snam, la “sorella” del cane a sei zampe che si occupa di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas. A dicembre 2022, poco prima di Natale, i due amministratori delegati Claudio Descalzi e Stefano Venier hanno firmato un accordo per una joint venture paritetica tra le due aziende, relativa allo sviluppo e alla gestione della Fase 1 del Progetto Ravenna, che prevede la cattura di 25mila tonnellate di CO2 dalla centrale Eni di trattamento di gas naturale di Casalborsetti (Ravenna) e che verrà poi stoccata negli alvei sottostanti alla piattaforma petrolifera Porto Corsini Mare Ovest.

A gennaio di quest’anno, poi, il progetto pilota di Eni e Snam ha ottenuto il via libera dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Considerando che sul mare ravennate esistono una sessantina di piattaforme estrattive, di cui circa la metà sono inattive, si comprende perché, nelle intenzioni di Eni e Snam, Ravenna, che intanto mira a essere la capitale dell’energia, può diventare un punto di riferimento per la decarbonizzazione dei settori hard to abate (industrie pesanti difficili da riconvertire) in Italia e in Europa. Di più: per i due colossi energetici l’impianto di Ravenna potrebbe raccogliere le emissioni del comparto industriale del Nord Italia ma anche di quello francese, greco e balcanico.

Su queste premesse si inserisce il recente studio commissionato da Eni e Snam e realizzato dal think thank The European House Ambrosetti, che si intitola “Roadmap per la tecnologia a zero emissioni di carbonio – Carbon Capture & Storage: una leva strategica per la decarbonizzazione e la competitività dell’Italia”. Si tratta di un report molto ampio (90 pagine) che conta ben sei prefazioni: nell’introduzione si legge che “lo studio strategico presenta, con la massima autorevolezza e secondo criteri super partes, un quadro di riferimento sugli sviluppi tecnologici più attuali delle soluzioni ccs, approfondendo i casi studio più esemplari e individuandone gli impatti nel contesto europeo e nazionale”.

Inoltre “attraverso una mappatura delle attuali esigenze e delle lacune nella capacità industriale degli ecosistemi alla base dello sviluppo di progetti CCS e una revisione del quadro normativo, sono state evidenziate le aree di intervento per creare un ambiente favorevole allo sviluppo industriale e alla diffusione sul mercato delle soluzioni ccs”. In realtà, però, lo studio appare fortemente condizionato dalle volontà dei committenti, e dunque dalla voglia di far trasparire la tecnologia ccs come conveniente e pronta all’uso.

Basti pensare che nel comitato consultativo, composto da tre persone, due sono gli stessi ad di Eni e Snam (l’altro è l’ad di Ambrosetti) e che tra i consulenti scientifici figura Emma Marcegaglia, ex presidente di Eni e Confindustria. Delle 23 interviste citate nello studio molte, poi, sono rivolte allo stesso personale delle due aziende, come ammette lo stesso studio (“un ringraziamento speciale va al management di Eni e Snam, che hanno contribuito allo sviluppo dello studio strategico attraverso interviste riservate). Insomma, non proprio il massimo dell’imparzialità.

Allo stesso tempo lo studio appare viziato da un eccessivo sbilanciamento verso gli interessi industriali, come se ogni scelta tecnologica ed energetica dovesse guardare unicamente al profitto e non, ad esempio, al benessere dell’ambiente e delle persone che vivono nei territori. Non è un caso così che nello studio si faccia riferimento a un “approccio tecnologicamente neutrale per preservare la competitività industriale di importanti settori economici” o al fatto che le “le emissioni di CO2 stanno diventando una voce di costo molto importante per le industrie europee” a causa delle politiche comunitarie”. Così non sorprende trovare frasi del genere tra i messaggi chiave: “l’uso della CCS aiuterà a preservare la competitività dei settori italiani difficili da abbattere, che rappresentano 94 miliardi di euro di valore aggiunto (5% del PIL italiano) e 1,25 milioni di dipendenti (4,5% della forza lavoro nazionale”.

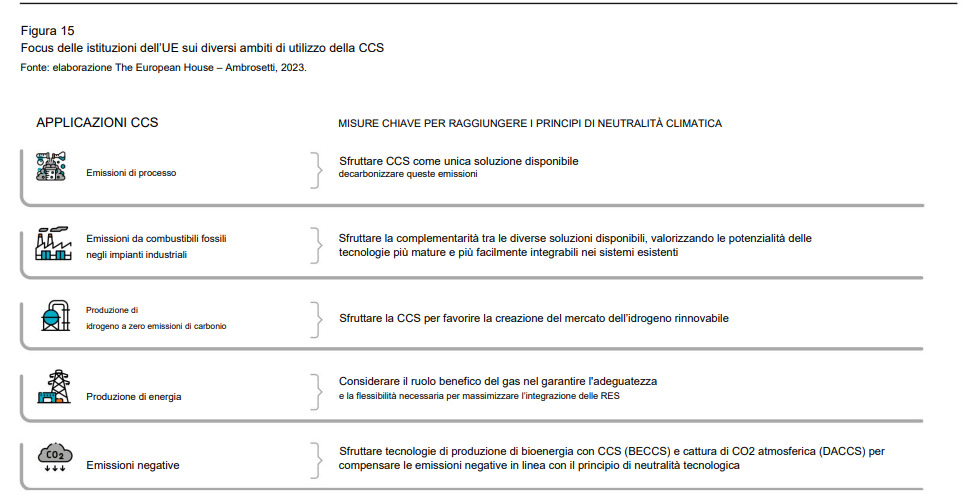

Per lo studio Ambrosetti “esistono soluzioni tecnologiche di cattura della CO2 mature e disponibili in commercio con un elevato livello di prontezza tecnologica (TRL) e un’efficienza di cattura prossima al 90-95%. Attualmente in tutto il mondo sono operativi 30 progetti che catturano e immagazzinano circa 40 milioni di tonnellate di CO2 all’anno”. Sono quattro le applicazioni principali di questa tecnologia:

Su ogni aspetto, poi, lo studio allega una scheda che analizza, smontando o confermando, alcuni luoghi comuni sulla ccs. Tra cui quello sul fatto che la ccs sarebbe spinta dalle aziende fossili per continuare a estrarre ciò che resta nei giacimenti di petrolio e gas, approfittando della spinta dell’anidride carbonica per ricavare ancora combustile da fondali ed estremità. Non è una tesi così peregrina, se si pensa che viene citata pure dall’IPCC in un focus dettagliato.

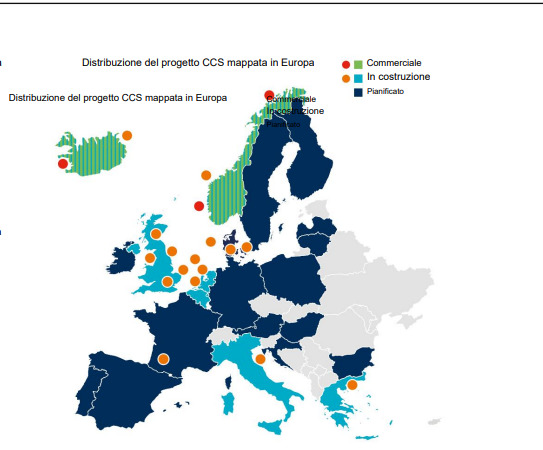

“Anche se Carbon Capture & Storage è stato creato per aumentare la capacità di estrazione di combustibili fossili nelle operazioni delle società energetiche – si legge nel report Ambrosetti – ad oggi i progetti commerciali attivi in Europa, così come gli hub CCUS in fase di sviluppo, sono esclusivamente dedicati allo stoccaggio geologico dell’anidride carbonica per scopi ambientali, escludendo di fatto l’uso della ccs per estrarre ulteriori combustibili fossili”.

Già, ma quali sono questi progetti commerciali attivi e in fase di sviluppo in Europa?

In questa corsa alla ccs, tuttavia, non c’è solo il Vecchio Continente. Anzi, gli sviluppi più interessanti nel contesto internazionale riguardano l’Australia, il Canada e i già citati Regno Unito e Norvegia. Lo studio Ambrosetti fa notare che a questo elenco vanno aggiunto anche gli Stati Uniti perché “ad esempio l’Inflation Reduction Act (USA) fornisce incentivi sotto forma di crediti d’imposta per progetti ccs, una misura altamente semplificata che potrebbe attrarre investimenti al di fuori dell’UE”.

Ma l’aspetto più interessante dello studio Ambrosetti è comunque un altro, vale a dire lo sviluppo di “un modello teorico per stimare il potenziale contributo ambientale, economico e sociale delle soluzioni CCS, basato su un’analisi approfondita di 160 documenti accademici e manageriali e sul coinvolgimento di 63 stakeholder internazionali“. In particolare il modello teorico:

- presuppone di stoccare circa 300 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2050, soltanto nell’impianto di Ravenna;

- il costo complessivo dell’operazione di stoccaggio ammonterebbe a circa 30 miliardi di euro, con un costo annuo fino al 2050 di circa 1,5 miliardi di euro;

- i costi per le imprese hard to abate sarebbero comunque minori rispetto alle quote ETS stabilite nello stesso arco temporale dall’Unione europea;

- si creerebbero oltre 17mila posti di lavoro al 2050 tra impatti diretti, indiretti e indotti.

Per ottenere tali numeri, in ogni caso, The European House Ambrosetti fa notare che servirà “un quadro normativo e legislativo chiaro e stabile, necessario per agevolare il pieno sviluppo della CCS fornendo certezza agli investimenti”. Al momento, infatti, in Italia l’unica norma tecnica di riferimento è il decreto legislativo n. 162 del 2011 sullo stoccaggio geologico della CO2. Se è appurato che da solo l’ottimismo della volontà, bisognerà capire come e quando il governo Meloni intenderà legiferare su una materia che resta ampia e complessa. Come dimostra la posizione ondivaga dell’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Leggi anche: Come le aziende fossili e produttrici di carne hanno annacquato l’ultimo report IPCC

La mezza bocciatura da parte dell’IEA e quella totale di Desmog

Citata spesso da Eni come istituzione a favore della ccs, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) a fine settembre ha aggiornato lo storico rapporto Roadmap to net zero, che nel 2021 aveva indicato al settore energetico le modalità con cui raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, cioè limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo in più rispetto all’era pre-industriale.

Due anni fa l’IEA si era mostrata fiduciosa sulla ccs mentre “negli scenari tracciati dalla nuova roadmap to net zero il contributo della Ccs viene tagliato del 40 per cento” fa notare il giornalista Ferdinando Cotugno su Domani, affidando a questa tecnologia l’8% delle riduzioni cumulative delle emissioni al 2050. “Rimuovere carbonio dall’atmosfera è molto costoso. Dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per smettere di farcelo andare” ha detto in quest’occasione Faith Birol, presidente dell’Agenzia Internazionale dell’Energia.

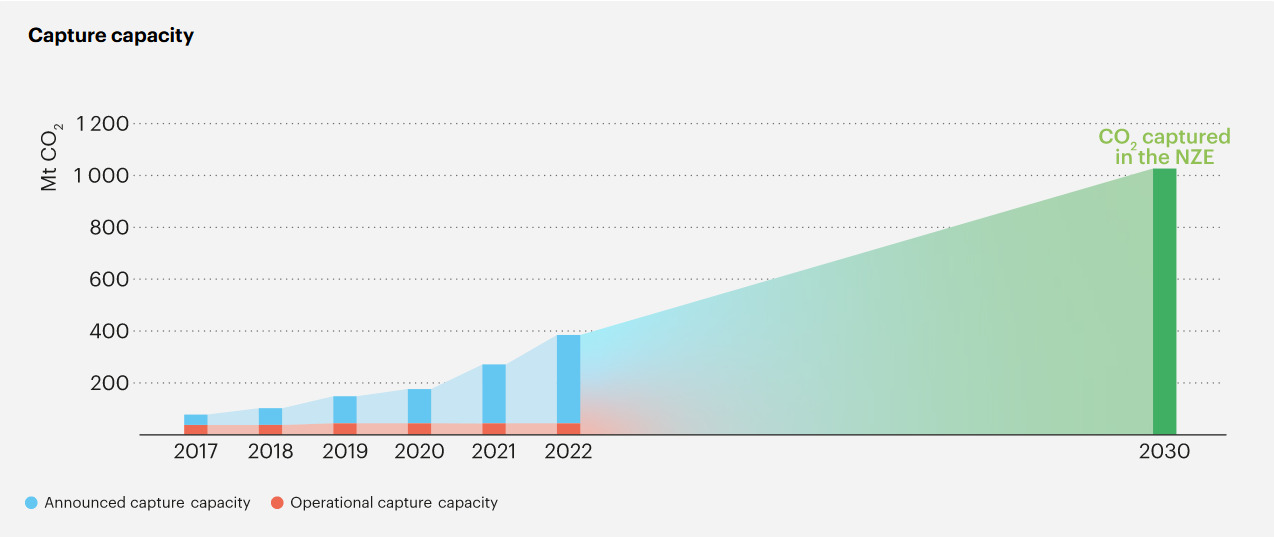

Non va meglio poi se si considera un arco temporale più ridotto, cioè da qui al 2030. Dove la quota di capacità annunciata per gli impianti realizzati è di molto superiore rispetto a quella poi effettivamente ottenuta. Ciò nonostante la IEA lascia un nuovo spiraglio aperto. “Se tutta la capacità annunciata di cattura della CO2 – si legge nella nota dell’IEA – venisse realizzata e l’attuale trend di crescita continuasse, la capacità globale potrebbe raggiungere i livelli NZE (net zero emissions, nda) entro il 2030. Ridurre i tempi di realizzazione dei progetti, in particolare legati allo sviluppo dello stoccaggio della CO2, sarà fondamentale per raggiungere tali livelli“.

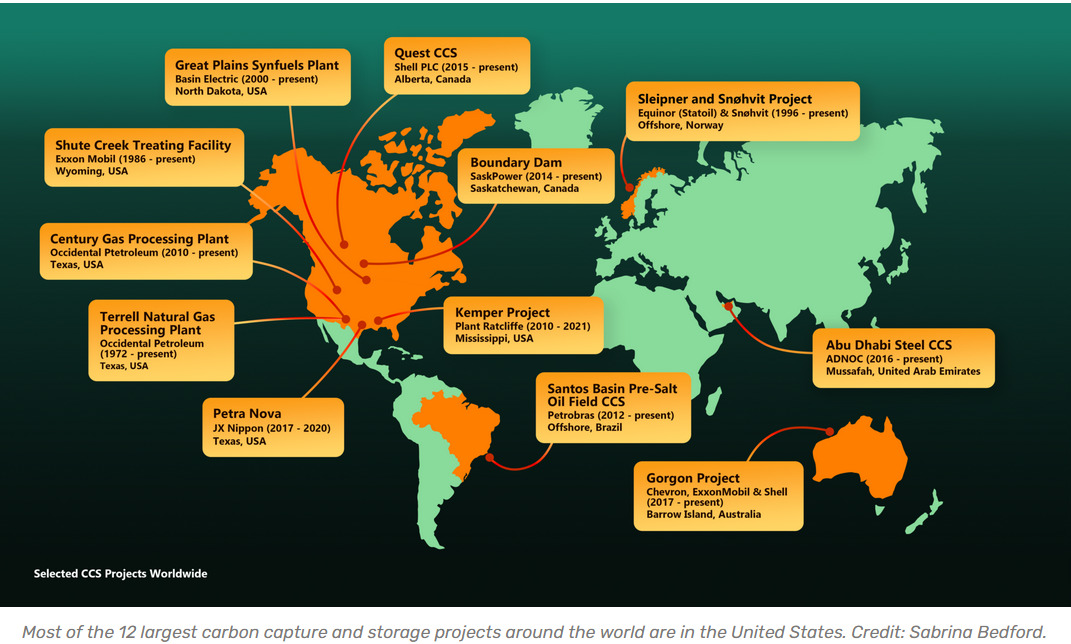

Una bocciatura più netta alla tecnologia ccs è arrivata comunque negli stessi giorni dal sito specializzato Dasmog, che attraverso gli strumenti del giornalismo investigativo intende combattere dal 2006 la disinformazione sul riscaldamento globale. L’ampia analisi di Desmog si è focalizzata sui 12 impianti di ccs più grandi al mondo – di cui neanche uno si trova all’interno dei confini dell’Unione europea.

L’analisi si traduce in uno spietato elenco di fallimenti e mostra platealmente che l’unico utilizzo della ccs che possa considerarsi accettabile è per piccoli impianti e su scala locale. Come ha ricordato recentemente Tzeporah Berman, presidente dell’iniziativa del Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, “le compagnie petrolifere hanno riconosciuto quest’anno che non rispetteranno i loro fasulli impegni di zero emissioni nette. I dati ci hanno mostrato che i loro piani di cattura del carbonio non funzionano su larga scala”.

Leggi anche: La cattura e stoccaggio di carbonio sta fallendo: lo dicono i risultati

© Riproduzione riservata