Mentre in Sicilia persiste la crisi idrica che negli scorsi mesi ha spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza e ad approvare un piano di razionamento dell’acqua che coinvolge quasi 1 milione di persone, cioè circa un quinto della popolazione siciliana, l’acqua resta un tema complesso e sfaccettato che solitamente viene affrontato, dalla politica quanto dai media, di emergenza in emergenza.

Cerchiamo allora di fare un punto della situazione dell’acqua in Italia, tra prelievi, perdite e attività di depurazione delle acque reflue, aiutandoci con i dati forniti dall’ultimo report Istat, pubblicato lo scorso marzo e relativo agli anni 2020-2023.

L’acqua prelevata

9,14 miliardi di metri cubi Nel 2022 il prelievo di acqua giornaliera per uso potabile in Italia è stato pari a 9,14 miliardi di metri cubi, impiegati per assicurare gli usi idrici quotidiani della popolazione, ma anche di piccole imprese, alberghi, servizi, attività commerciali, produttive, agricole e industriali collegati direttamente alla rete urbana, nonché le richieste pubbliche, come scuole, uffici pubblici, ospedali e fontanili.

424 litri Sempre nel 2022, il prelievo giornaliero d’acqua in metri cubi è stato di 25 milioni, di cui 424 litri per abitante, reso possibile da circa 37.400 fonti di approvvigionamento attive per gli usi idropotabili presenti nel territorio, una fitta rete che copre in media 100 chilometri quadrati ogni 12 punti di approvvigionamento.

155 metri cubi Con 155 metri cubi annui per abitante l’Italia è terza tra i Paesi Ue dell’Unione Europea per prelievi di acqua: prima solo Irlanda (200) e Grecia (159), seguita, a netta distanza, da Bulgaria (118) e Croazia (111).

9.142 milioni di metri cubi Nonostante il volume prelevato si sia ridotto dello 0,5% rispetto al 2020, da oltre un ventennio l’Italia si riconferma al primo posto nell’Unione europea per la quantità, in valore assoluto, di acqua dolce prelevata per uso potabile da corpi idrici superficiali – che comprendono i bacini artificiali, i corsi d’acqua superficiale e i laghi naturali – e sotterranei, escludendo quindi i prelievi da acque marine. Nel 2022, il maggiore prelievo di acqua per uso potabile si è registrato nel distretto idrografico del fiume Po con 2,80 miliardi di metri cubi, il 30,7% del totale nazionale, segue il distretto idrografico dell’Appennino meridionale con 2,32 miliardi di metri cubi d’acqua per uso potabile, il 25,4% del volume nazionale.

84,7% Le fonti sotterranee sono la modalità di approvvigionamento prevalente in Italia, con quote superiori al 75% in tutti i distretti idrografici, ad eccezione della Sardegna in cui lo sfruttamento di sorgenti e pozzi incide sul 21% circa del prelievo. Nel 2022, l’84,7% del prelievo deriva da acque sotterranee, con un 48,5% da pozzo e un 36,2% da sorgente, e solo il 15,2% da acque superficiali. L’uso di fonti sotterranee è preponderante nei distretti Appennino centrale e Alpi orientali, dove rappresenta oltre il 94% del prelevato.

0,1% Per sopperire alle carenze idriche, una piccola parte del prelievo è derivata da acque marine o salmastre, lo 0,1% del totale, concentrata soprattutto in Sicilia per approvvigionare le isole minori, e in minima parte anche in Toscana e Lazio.

Anno 2022 o ultimo disponibile, metri cubi annui per abitante

Fonte ed elaborazione grafica: Istat, Censimento delle acque per uso civile

Leggi anche: Giornata mondiale dell’acqua, per il report delle Nazioni Unite promuove la pace

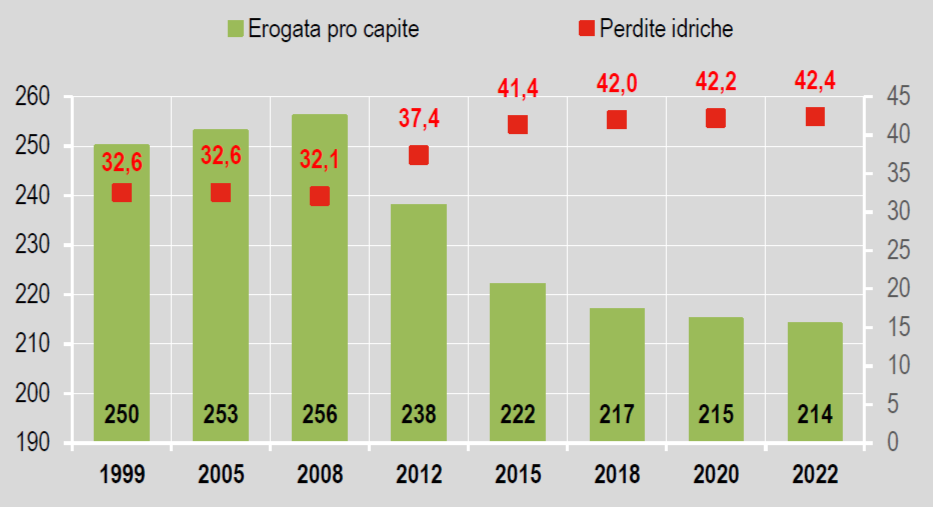

Le perdite

157 litri L’immagine dell’Italia colabrodo, ricca d’acqua ma con delle infrastrutture idriche non adeguate, continua ad essere realtà, nonostante, scrivono nel report: “Negli ultimi anni molti gestori del servizio idrico abbiano avviato iniziative per garantire una maggiore capacità di misurazione dei consumi e il contenimento delle perdite di rete”. La quantità di acqua dispersa in distribuzione è infatti quantificabile con 157 litri al giorno per abitante.

Per inquadrare meglio il fenomeno l’Istat fornisce un altro dato: stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, il volume di acqua disperso nel 2022 soddisferebbe le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno, che corrisponde a circa il 75% della popolazione italiana.

65,5% Il problema è piuttosto comune, con le dovute differenze: in nove regioni le perdite idriche totali in distribuzione sono superiori al dato nazionale, registrano i dati più alti, la Basilicata con il 65,5%, l’Abruzzo con il 62,5% e il Molise con il 53,9%, ma anche Sardegna con il 52,8% e proprio la Sicilia con 51,6% di perdite idriche nella distribuzione. Di contro, tutte le regioni del Nord hanno un livello di perdite inferiore: nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen si arriva al 28,8%, in Emilia-Romagna al 29,7% e in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste al 29,8%.

La tendenza in molte parti d’Italia non è, inoltre, positiva: in 13 regioni e province autonome su 21 e in tre distretti idrografici su sette aumentano le perdite idriche totali in distribuzione.

1 su 3 In più di un capoluogo su tre si registrano perdite totali in distribuzione superiori al 45%. Le condizioni di massima criticità, con valori pari ad almeno il 65%, sono a Potenza (71,0%), Chieti (70,4%) e L’Aquila (68,9%). Una situazione infrastrutturale più favorevole, con perdite inferiori al 25%, si verifica in circa un capoluogo su quattro.

Ma perché avvengono queste perdite?

Di fronte a questi numeri viene da chiedersi quali siano le motivazioni che si celano dietro ad uno spreco considerevole di una risorsa vitale, specie in un contesto come quello della crisi climatica. Le perdite totali di rete sono da attribuire, spiega l’Istat, a diversi fattori:

- quelli che definisce “fisiologici”, presenti cioè in tutte le infrastrutture idriche in quanto non esisterebbe un sistema a perdite zero

- rotture nelle condotte e vetustà degli impianti

- fattori amministrativi, dovuti a errori di misura dei contatori e usi non autorizzati, come gli allacci abusivi

“Occorre considerare – precisa l’Istat – che le variazioni rilevate possono dipendere non solo dallo stato delle reti, ma anche da variazioni nelle modalità di calcolo dei volumi consumati ma non misurati al contatore, dalla crescente diffusione di strumenti di misura, che sono più efficaci nell’evidenziare le situazioni critiche, da situazioni contingenti e cambiamenti gestionali che possono modificare il sistema di contabilizzazione dei volumi”.

Di contro, dove si registra una riduzione delle perdite è dovuta principalmente alle attività di riorganizzazione della rete di distribuzione in microaree omogenee, i distretti idrografici nella cosiddetta distrettualizzazione, che hanno consentito di ridurre le pressioni di esercizio e di rilevare le perdite occulte: tra questi anche Roma e Como.

Leggi anche: Siccità? “L’acqua c’è, ma in Italia le reti idriche sono la cenerentole delle infrastrutture”

Acqua depurata

18.042 Nel 2020, sul territorio nazionale risultavano attivi 18.042 impianti di depurazione delle acque reflue urbane: il 56,3% è costituito da vasche Imhoff e impianti di tipo primario, il 32,5% da impianti con trattamento di tipo secondario e l’11,1% di tipo avanzato. Questi impianti sono stati progettati per trattare complessivamente un carico massimo di inquinanti organici biodegradabili pari a 107 milioni di abitanti equivalenti. Tuttavia, il carico inquinante medio effettivo confluito negli impianti corrisponde a circa 67 milioni di abitanti equivalenti totali, del quale il 29,2% è depurato con trattamento di tipo secondario e il 65,2% di tipo avanzato.

6,7 miliardi di metri cubi Il volume totale di acqua reflua confluito in tutti gli impianti di depurazione in esercizio è pari a 6,7 miliardi di metri cubi. Ma se l’acqua potabile erogata agli utenti finali e scaricata, nella maggior parte dei casi, nella rete fognaria pubblica è di 4,7 miliardi di metri cubi, come è possibile che il valore dell’acqua reflua sia nettamente maggiore? Questo è perché nella fognatura comunale confluiscono anche una parte degli scarichi industriali, diversi corsi d’acqua tombati nelle aree urbane e le acque parassite, cioè quelle infiltrazioni alle acque reflue, che possono da acque superficiali, da falda, scarichi non autorizzati o da perdite degli acquedotti.

70% Il 70% del volume confluito negli impianti di depurazione, corrispondente complessivamente a 4,7 miliardi di metri cubi (poco meno del volume del lago di Bracciano), subisce un trattamento di tipo avanzato, producendo delle acque di scarico con un miglior livello di qualità rispetto agli altri tipi di trattamento, per il maggiore abbattimento dei carichi inquinanti. Questo volume potrebbe quindi essere riutilizzato per usi irrigui ed industriali. Secondo la nuova norma UE su gestione e trattamento delle acque reflue – approvata dal Parlamento lo scorso 10 aprile e in attesa dell’approvazione formale del Consiglio –, entro il 2045, il trattamento quaternario, in grado di eliminare un ampio spettro di microinquinanti, sarà obbligatorio per tutti gli impianti superiori a 150mila abitanti equivalenti, ma anche oltre 10mila abitanti equivalenti sulla base di una valutazione del rischio.

27% Gli impianti avanzati della sola regione Lombardia trattano il 27% del volume complessivo di acqua, cioè 1,3 miliardi di metri cubi. Tutte le altre regioni contribuiscono con quantità inferiori al 12%: il Lazio con l’11% e 529 milioni di metri cubi, e il Piemonte con il 10% e 476 milioni di metri cubi. D’altronde, la Lombardia conta il maggior numero di depuratori con trattamento avanzato: il 19% del totale.

Leggi anche: SPECIALE ACQUA NEGATA

© Riproduzione riservata